Илья Франк - Портрет слова. Опыт мифологемы, или Попытка мистификации

- Название:Портрет слова. Опыт мифологемы, или Попытка мистификации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Восточная книга»1243df63-7956-11e4-82c4-002590591ed2

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7873-0748-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Франк - Портрет слова. Опыт мифологемы, или Попытка мистификации краткое содержание

Данная книга посвящена звуковому символизму слов и некоторым другим странным вещам, случающимся в языке, произведении искусства и даже в обыденной жизни.

Являясь чем-то вроде ментальной водки, эта книга противопоказана людям, которым и без того хорошо.

Портрет слова. Опыт мифологемы, или Попытка мистификации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Прислушайтесь еще раз к тем же словам.

Эта завершенность аналогична завершенности художественного произведения, например стихотворения. Но что представляет собой завершенность стихотворения? Вообще говоря, это вопрос того же размера, что и вопрос о смысле жизни. Ответить на него невозможно, но можно показать модель. Возьмем одно из стихотворений Пушкина:

Я пережил свои желанья,

Я разлюбил свои мечты;

Остались мне одни страданья,

Плоды сердечной пустоты.

Под бурями судьбы жестокой

Увял цветущий мой венец —

Живу печальный, одинокой,

И жду: придет ли мой конец?

Так, поздним хладом пораженный,

Как бури слышен зимний свист,

Один – на ветке обнаженной

Трепещет запоздалый лист!..

Закройте ладонью последнюю строфу – чувствуете незавершенность? Вы бы ее смогли почувствовать, даже если бы не знали о существовании третьей строфы. Это как если бы вместо слова «холод» сказали только «хол…». Между тем в первых двух строфах высказана вполне законченная мысль. Третья строфа дает лишь сравнение. Однако мы чувствуем, что она – главная, что без нее стихотворения нет. Не на одну изъятую треть нет, а вообще нет, оно не живет.

Чтобы понять, в чем заключается завершенность стихотворения, нам нужна еще одна модель. Например, трехступенчатая завершенность жизни: рождение, протекание жизни, смерть. (Мы с вами занимаемся алхимией, то есть применяем принцип «Изумрудной Скрижали» Гермеса Трисмегиста: «То, что находится внизу, соответствует тому, что пребывает вверху; и то, что пребывает вверху, соответствует тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой вещи». Или, как сказано у Гёте, «и вверх снует, и вниз снует». В нашем случае слово можно объяснить через модель стихотворения, а модель стихотворения – через модель жизни человека. И обратно.) Стихотворение – это маленькая жизнь. Конец стихотворения – смерть. Начало стихотворения – рождение. Но, все же, почему нельзя остановить данное стихотворение на второй строфе?

Есть такая разновидность обряда посвящения у некоторых живущих в первобытном состоянии народов: проходящий обряд посвящения человек бросается с дерева вниз головой, но не разбивается, так как его удерживает привязанная к ноге лиана. Обряд посвящения как раз и строится по вышеуказанной трехчастной модели, только фокус в том, что рождение стоит последним пунктом: первое – протекание жизни (падение, умирание), второе – смерть (распад, расчленение), третье – рождение, точнее возрождение (собирание воедино, восстановление). Смысл обряда посвящения, как известно, в том, что человек должен получить опыт смерти, чтобы возродиться к жизни, то есть родиться во второй раз. Схема эта универсальна: можно говорить, например, как в китайской традиции, о погружении Ян (светлого, мужского, твердого начала) в Инь (темное, женское, жидкое начало), об их борьбе и постепенном соединении в этой борьбе, ведущем к возрождению, восстановлению начала Ян.

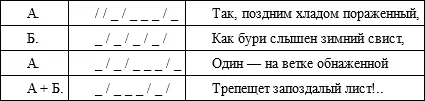

Стихотворение и являет собой такой обряд посвящения, такую универсальную схему: оно падает, как самолет в штопоре, но в тот самый момент, когда гибель (остановка) неизбежна, включается пропеллер – «трепещущий запоздалый лист». Он суммирует все предыдущие жалобы в едином образе, превращает их в картинку – и тем самым сбрасывает их. Он отражает в себе, как в зеркале, все звучание стихотворения, все стихотворение как бы является развернутым рисунком «трепещущего запоздалого листа». Это имя текста, его ангел-хранитель. Прислушайтесь к первым двум строфам – и вы услышите этот трепещущий лист. В последней строфе хорошо видно, как он аккумулирует в себе весь ритм, примиряя противоположности, Инь и Ян:

Б звучит неотвратимо четко, по-мужски (что подчеркнуто и мужской рифмой), А откликается тревожными водоворотами, замираниями души над пропастью: «пораженный», «обнаженный». В последней строке, которая по схеме должна была бы быть убийственно четкой, вдруг возникает водоворот, смещенный к центру, все уравновешивающий. Он цепляется за подставленный в первом А этой строфы выступ на первом ударении («Так…»), как за гвоздик. Кроме того, «так» отражается в предпоследней строке – точно над воронкой, над словом «запоздалый» – в слове «ветке». Так концовка вбирает в себя все стихотворение и отражает его, пуская возвратную волну. Получается что-то вроде вечного двигателя. В стихотворении на последней строке происходит взрыв – но это внутренний взрыв, энергия не улетучивается, а питает, живит все стихотворение. Вообще говоря, не может быть настоящего стихотворения без внутреннего взрыва в нем.

По сути, умирание и возрождение в стихотворении происходит в том смысле, что оно постепенно, по мере своего звучания, превращаясь в единое слово, дробит, умерщвляет все отдельные слова в себе. Оно разрезает слова на элементы, на отдельные звуки, соединяя их по-иному, по-своему. Но в результате такого расчленения каждое отдельное слово вдруг возрождается, начинает звучать осмысленно, символически. И это становится очевидно тогда, когда стихотворение заканчивается, концовка стихотворения это выявляет. Фокусник, распиливший девушку, предъявляет ее по окончании фокуса целой и невредимой. Или: герой сказки разрезается, умерщвляется, спрыскивается сначала мертвой, а затем живой водой – и оживает, становясь при этом лучше, чем прежде.

Ю. М. Лотман пишет об этом в «Лекциях по структуральной поэтике»:

«…звуковая организация стиха довершает размельчение словесных единств на отдельные фонемы (минимальные единицы звукового строя языка, служащие для различения смысла слов. – И. Ф.) . Таким образом, может показаться, что сумма структурных граней стиха раздробляет составляющие стих слова на фонологические единицы, превращает стих в звукоряд (Фонология изучает систему фонем языка и их различительные признаки. – И. Ф.) . Но в том-то и дело, что все это представляет собой только одну сторону процесса, которая существует лишь в единстве с противонаправленной ей второй.

Специфика структуры стиха состоит, в частности, в следующем: поток речевых сигналов, будучи раздроблен на фонологически элементарные частицы, не утрачивает связи с лексическим значением; слова уничтожаются и не уничтожаются в одно и то же время.

Любое расчленение стиха не приводит к разрушению составляющих его слов. Разнообразные ритмические границы накладываются на слово, дробят его, но не раздробляют. Слово оказывается раздробленным на единицы и вновь сложенным из этих единиц».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Илья Франк - Прыжок через быка. Двойник-антипод героя в литературе и кино. Опыт фантастического расследования [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145573/ilya-frank-pryzhok-cherez-byka-dvojnik.webp)