Елена Бузько - «Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века

- Название:«Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Индрик

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-293-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Бузько - «Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века краткое содержание

«Сказание» афонского инока Парфения о своих странствиях по Востоку и России оставило глубокий след в русской художественной культуре благодаря не только резко выделявшемуся на общем фоне лексико-семантическому своеобразию повествования, но и облагораживающему воздействию на души читателей, в особенности интеллигенции. Аполлон Григорьев утверждал, что «вся серьезно читающая Русь, от мала до велика, прочла ее, эту гениальную, талантливую и вместе простую книгу, — не мало может быть нравственных переворотов, но, уж, во всяком случае, не мало нравственных потрясений совершила она, эта простая, беспритязательная, вовсе ни на что не бившая исповедь глубокой внутренней жизни».

В настоящем исследовании впервые сделана попытка выявить и проанализировать масштаб воздействия, которое оказало «Сказание» на русскую литературу и русскую духовную культуру второй половины XIX в.

«Сказание» инока Парфения в литературном контексте XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Принесение личности в жертву какой-либо идее Салтыков считал недопустимым (христианское служение героя «Сказания» для писателя не имеет ничего общего с такой жертвой). Писатель ратовал за условия для всестороннего развития личности, которых не находил в общине. Мысль о несовместимости начал древней русской жизни, в том числе и общины, с будущим развитием «молодого, но крепкого, исполненного жизни общества» пронизывает весь текст рецензии на книгу Парфения.

По мнению Салтыкова, древняя русская жизнь вполне себя исчерпала, а ее аскетические начала несовместимы с деятельностью человека в «благоустроенном обществе», и только цивилизация своим влиянием способна «сдерживать и смягчать» изначально противообщественные стремления сторонников аскетического воззрения (главным образом, раскольников). На первый взгляд, такая позиция писателя сближает его с западниками с их приоритетным отношением к индивидуальности, к европейской культуре, к индустриальной цивилизации. Однако, во второй половине 1850-х гг. Салтыков сближается именно со славянофильским кругом, что подтверждают многие биографические источники, в числе которых важным является письмо Салтыкова к его близкому приятелю П. В. Павлову: «Признаюсь, я сильно гну в сторону славянофилов и нахожу, что в наши дни трудно держаться иного направления, — писал Салтыков 23 августа 1857 г., — В нем одном есть нечто похожее на твердую почву, в нем одном есть залог здорового развития: а реформа-то Петра, ты видишь, какие результаты принесла. Господи, что за пакость случилась над Россией? Никогда-то не жила она своею жизнью: то татарскою, то немецкою. Надо в удельный период залезать, чтобы найти какие-либо признаки самостоятельности. А ведь куда это далеко: да и не отскоблишь слоев иноземной грязи, насевшей, как грибы, на русского человека» (18(1), 179).

Пытаясь исторически соотнести рационализм, вышедший из «начал Запада», с «внутренним духовным разумом» России, славянофилы пришли к выводу о несопоставимости этих начал. Несмотря на то, что единого представления о будущем развитии России у «старших» славянофилов не было, все они считали «разрушение жизни» русского народа следствием насильственной петровской реформы. Славянофилы никогда не могли принять то, что, по их представлениям, было чуждо народу. Таким для них (как и для Салтыкова) были преобразования Петра. Такой «самой насильственной и неестественной» реформы опасался Салтыков, когда писал против возвращения начал древней русской жизни в современное общество.

Исследование вероисповедания, миросозерцания народа, изучение народного быта, оказавшиеся в центре внимания славянофилов, вполне отвечали потребностям писателя в 1850–60-е гг. И здесь необходимо упомянуть собирателя русского фольклора П. В. Киреевского, трудами которого особенно интересовался в 1850-е годы Салтыков. Судя по рецензиям на стихотворения Кольцова и на книгу Парфения, в своем исследовании народной жизни Салтыков во многом опирался на опыт славянофилов. Известно, что в большинстве славянофильских выступлений говорилось именно о началах, о «корнях», отвергнутых насильственной европеизацией и хранящихся в глубинах народной жизни [239]. Речь шла и о разумном привнесении этих начал в современность. Как и в статье, посвященной стихотворениям Кольцова, в рецензии на книгу Парфения Салтыков развивал свою мысль о той связи с народными началами, которая заметна «не только в сфере литературы и науки», а «проникла в практическую деятельность всех слоев нашего общества».

В течение всей жизни, находясь на любом поприще, Салтыков своей деятельностью стремился пробудить в человеке нравственное и общественное сознание. Статья о Парфении — не исключение. В ней нетрудно увидеть некий призыв, весьма созвучный с пафосом славянофильских выступлений [240]: «…всякий, кого сколько-нибудь коснулся труд современности, кто не праздно живет на свете, волею или неволею, естественным ходом вещей, должен убедиться, что если мы желаем быть сильными и оригинальными, то должны эту силу и оригинальность почерпать в той стране, на которую доселе, к сожалению, мы смотрели равнодушными и поверхностными глазами заезжего туриста» (5, 34).

Как известно из биографии Салтыкова, в 1856–1857 гг. он близко общался с И. В. Павловым, С. А. Юрьевым, которым обязан возникновению личного знакомства с крупнейшими деятелями славянофильства: А. С. Хомяковым, семьей Аксаковых, А. И. Кошелевым, Ю. Ф. Самариным, и др. Салтыков довольно хорошо знал сыновей Сергея Тимофеевича — Константина и Ивана Аксаковых. Об этом свидетельствует как их переписка того времени, так и некоторые воспоминания современников [241]. В письме к А. С. Суворину от 2 октября 1884 г. Иван Аксаков сообщал, что Салтыков состоял с ним и с братом «в приятельских отношениях», навещал покойного Сергея Тимофеевича и был близок к их направлению [242].

Сотрудничество Салтыкова с Иваном Аксаковым объясняется общностью их интересов: И. Аксаков хорошо знал провинцию, имел опыт следствия по раскольническим делам и в 1850-е гг. был чужд идеализации русской жизни. Особенно показательно сходство позиций И. Аксакова и Салтыкова в отношении к расколу: их приводила в недоумение искренность старообрядцев, их стремление к истине, сопровождающееся явными заблуждениями. Подобно Салтыкову, И. Аксаков пытался и не мог согласовать «высокую нравственную сторону (способность на любую жертву и муку) с безнравственностью предмета убеждения» [243]. Характеристика некоторых раскольнических сект (филипповской, федосеевской, сопелковской) в письмах Аксакова мало отличается от суждений по этому же предмету Салтыкова в статье о «Сказании».

Титульный лист первого издания «Сказания» 1855 года

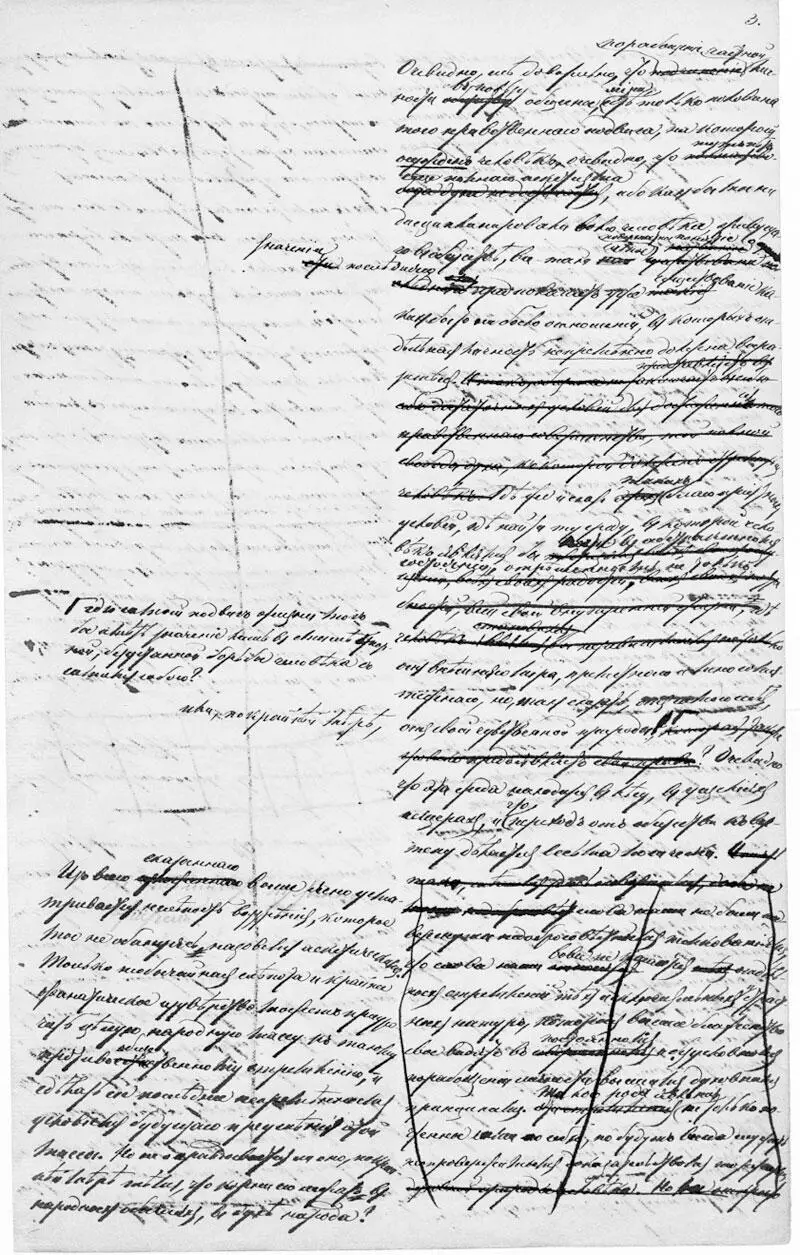

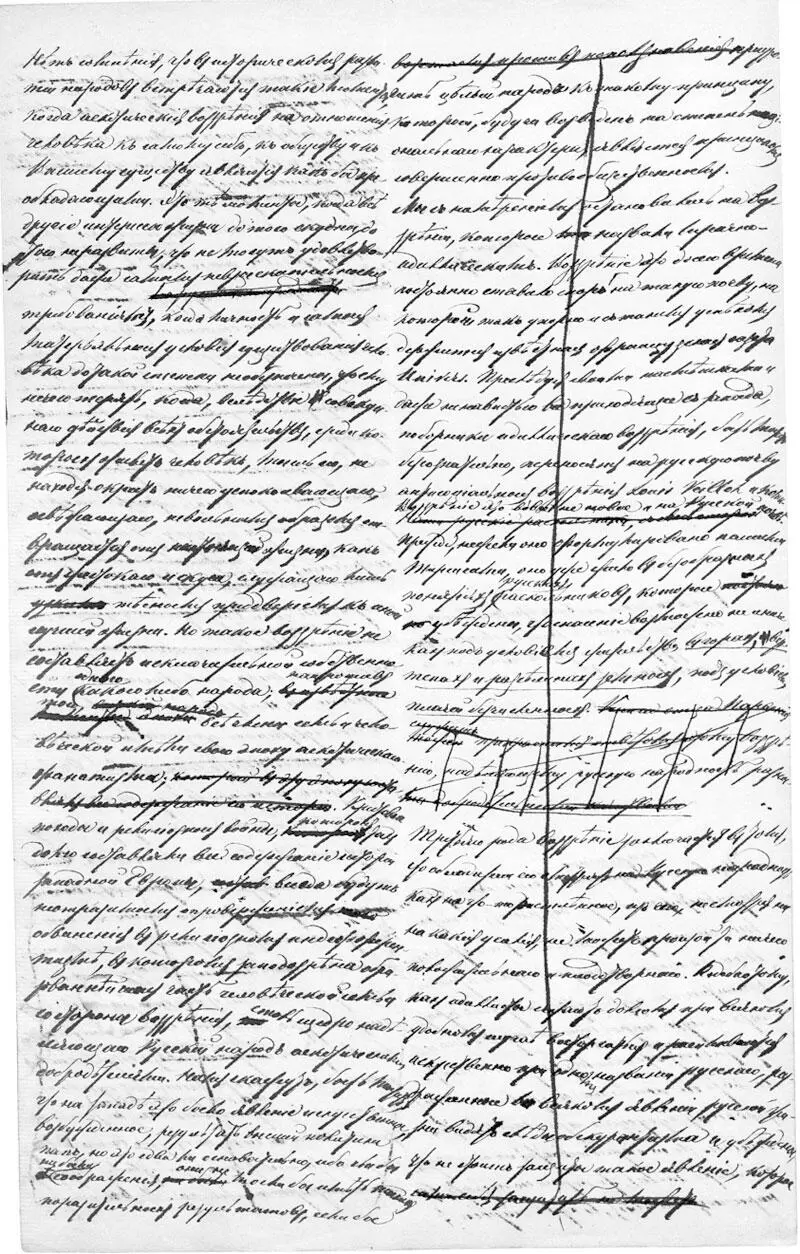

Рукопись М. Е. Салтыкова. Фрагмент статьи о «Сказании»

Рукопись М. Е. Салтыкова. Фрагмент статьи о «Сказании»

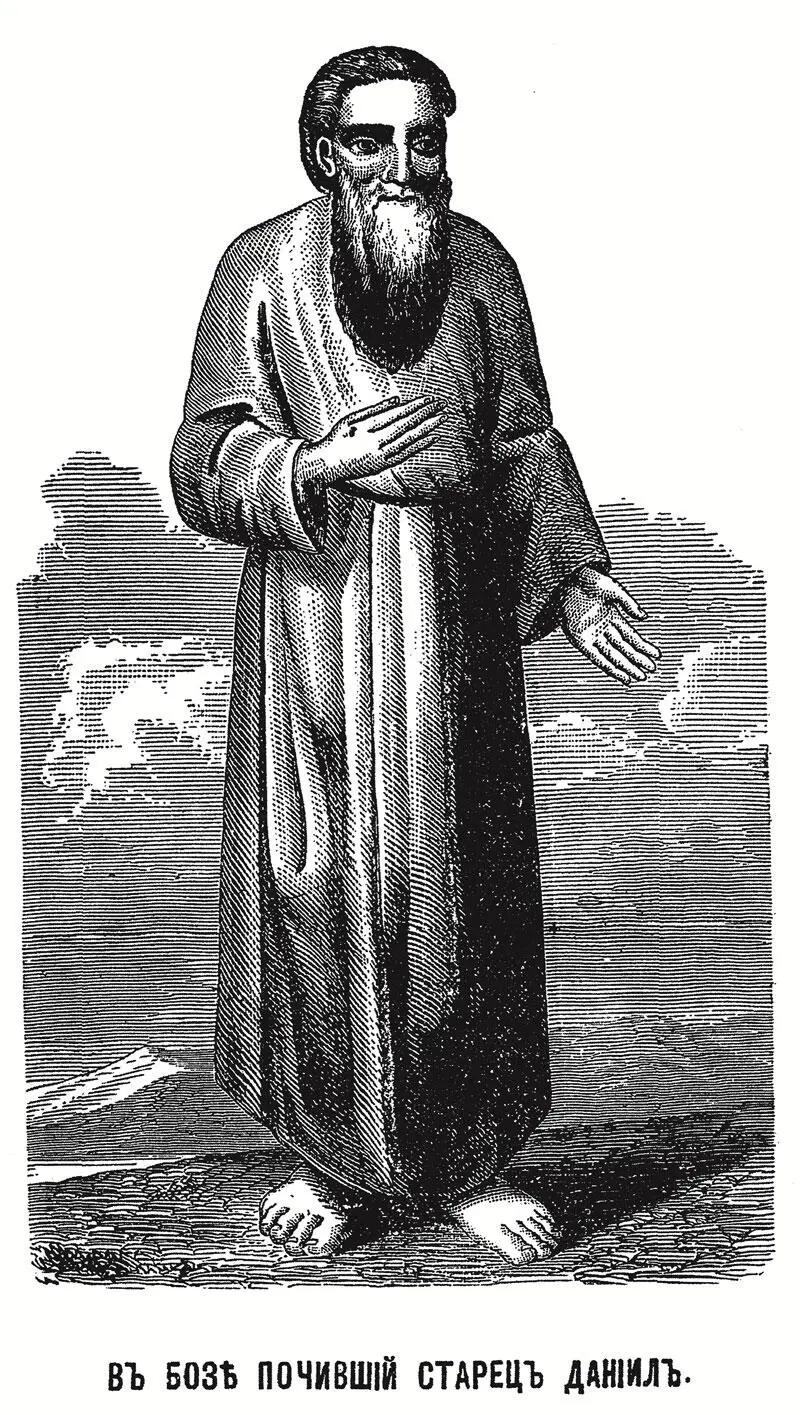

Даниил Ачинский. Литография из «Сказания» 1856 г.

Иван Яковлевич Корейша. Гравюра из книги И. Г. Прыжова «Житие Ивана Яковлевича, известного пророка в Москве»

Арсений Афонский. Литография из «Сказания» 1856 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: