Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма

- Название:Пригов. Очерки художественного номинализма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0423-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма краткое содержание

Книга Михаила Ямпольского предлагает необычный взгляд на творчество одного из лидеров современного российского авангарда Дмитрия Александровича Пригова. Обычно Пригов интерпретируется как один из главных представителей отечественного концептуализма. Такой подход акцентирует значение художественного жеста и саморефлексии. Ямпольский пытается показать, что за концептуальным фасадом скрывается полноценный художественный мир, совершенно не сводимый к концептам и игре идей. Отсюда критика самого понятия концептуализма и пристальный интерес к поэтике приговских текстов, например, к предложенной им поэтике транзитности знака, проходящего сквозь медиум, несущий текст, и создающего особую темпоральность. Ямпольский рассматривает поэтику метаформозы, использование Приговым аристотелевского и лейбницевского принципа энтелехии в генезисе текстов, установку на понимание аффекта как формального компонента творчества и многое другое. В результате перед читателем возникает совсем иная, непривычная фигура Пригова – открывателя новых поэтик, лежащих далеко за пределами концептуализма.

Пригов. Очерки художественного номинализма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

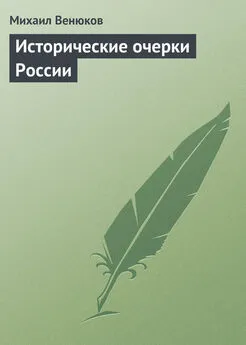

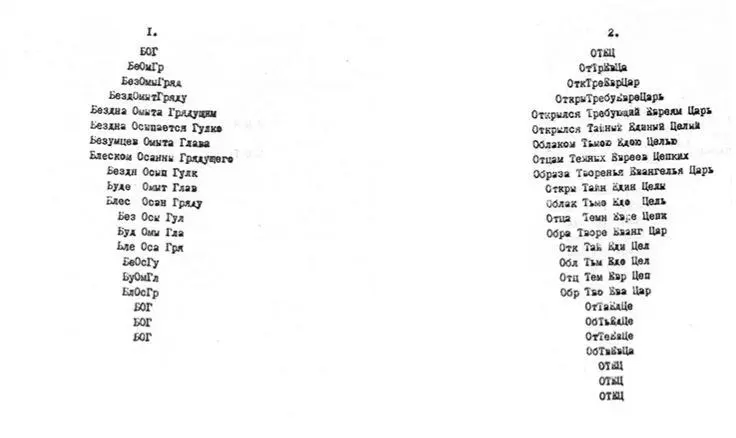

Ил. 13

В цикле «Имя Бога» Пригов конструирует стихи как такую генерацию множественности из единства, множественности, которая в конце вновь поглощается единством. Все четыре стихотворения графически дают сначала форму расширения из острия, а затем постепенного сужения в острие (Ил. 13). Все стихотворения являют амплификацию первослов – «Бог», «Отец», «Сын» и «Дух», то есть именно как переход от «объединяющего имени» к «именам, выражающим раздельность». Каждое из этих слов трактуется как аббревиатура, то есть именно как сведение множества «имен» в одно. Так Бог – это аббревиатура «Бездна Омыта Грядущим» или «Бездна Осыпается Гулко». И стихотворение дается как постепенное развертывание аббревиатуры, а затем ее свертывание. Например:

БОГ

БеОмГр

БезОмыГряд

БездОмытГряду

Бездна Омыта Грядущим (СС3, с. 168).

Затем происходят трансформации слов, которые постепенно начинают сворачиваться в исходное слово «БОГ», но уже в ином буквенном составе:

БеОсГу

БуОмГл

БлОсГр

БОГ

Как видим, тут нет никакой референции, никакой внешней материальной реальности, но лишь процессы схождения и расхождения, воплощенные в движении букв и слов. Одновременно с элиминацией референтности исчезают претензии поэзии на истинность, которыми «больна» русская поэтическая традиция. Пригов так описывает движение Логоса в цикле:

Очевидно, сузившись на кратком пределе возможности прикоснуться к первоименам до состояния узкой языковой иглы, по обратному ее собственным усилиям направлению, то есть по направлению от первоимени к речи, в неком вычищенном виде выкажут себя строгие закономерности, сходящие из этой горней области во все сферы материального бытия (СС3, с. 161).

Такого рода движение Логоса целиком относится к сфере теологического платонизма. В поэзию это движение букв и слов превращается, по мнению Пригова, только тогда, когда хотя бы один из участвующих в расширении и схождении слоев распознается читателем как игровой. Поэтому различие между теологией и поэзией заключается в модальности понимания качества слоя (игровой vs. неигровой). Пригов замечает:

Примером, кстати, может служить Крученых, который, по причине бытования исключительно в сфере поэзии, воспринимается как голая игра, но который, приди это кому‐нибудь на ум, мог быть воспринят и как умозритель абсолютнейшей серьезности (СС3, с. 164).

Эта условность модальности, которая позволяет один и тот же текст читать как сакральный, поэтический или смеховой, основана на все той же приостановке референтности. У нас просто нет никакого объективного критерия для оценки модальности слоя или всего текста. Поэтому огромное значение придается авторскому поведению, тому, что Пригов назвал «разыгрыванием пространства жития текста». Без этого разыгрывания вообще нельзя понять, что перед нами. Неопределенность модальности текстов у Пригова, с которой я начал, – прямой продукт такого рода поэтики.

Но есть тут и еще один важный момент. Пригов говорит о динамике слоев в движении Логоса как «воплощенной жизни». Свой собственный стиль он однажды полушутя обозначил как «соввитализм» и пояснил:

Уже из двух составляющих можно понять, что он имеет отношение к жизни (в данном случае термин «витализм» взят именно для акцентирования некоего всеобщего и вневременного значения понятия жизнь) и к жизни именно советской (СПКРВ, с. 88–89).

Он вообще часто использовал термин «жизнь», который всегда у него означает нечто иное, чем жизнь реальных тел в мире референтной реальности. Это именно воплощенная жизнь, но жизнь не в физическом ее понимании. В трактате Дионисия «О Божественных именах» между прочим есть главка о жизни. Здесь дается описание жизни именно как движения от сверхсущей Причины (своего рода Логоса молчания) к разнообразию имен. И процесс этот не эквивалентен процессу творения, но сродни процессу самовыражения, экспрессии, которая не обращена вовне, не реализуется из трансцендентного по направлению к области тварного, земного:

Бытием же и Самой-по‐себе-жизнью (и Самой-по‐себе-божественностью) мы называем – как нечто изначальное, божественное и являющееся Причиной – единое сверхначальное и сверхсущественное Начало и Причину всего, а как нечто причастное – подаваемые непричастным Богом промыслительные силы: самого-по‐себе-осуществления, самого-по‐себе-оживления, самого-по‐себе-обожения. – Соответствующим образом причащаясь каковым, сущее является, и называется и сущим, и живущим, и обоженным, и тому подобным (11: 6) [95].

Речь идет именно о самоэкспрессии первопричины, по существу о движущей силе энтелехии, как у Аристотеля, Лейбница и Дриша, которая создает условия для причащения к себе самой в силу ее выраженности. Это и есть движение, которое Дионисий называет жизнью.

Пригов пишет о такой же динамике его собственной поэзии:

В моих стихах единицей опять‐таки остается слово, но оно берется не как данное, а как становящееся, развертывающееся из слогов и букв, в свою очередь, имеющих свою интенцию стать словом (СПКРВ, с. 33).

Иначе говоря, за исток текста берется слово, которое развертывается, точно так же как в цикле «Имя Бога», в слоги и буквы, имеющие тенденцию снова собраться в слово. В итоге мы получаем то, что имели в начале, но только финальное слово (например, «Бог» в рассматриваемом мной стихотворении) уже причащается через этот динамический процесс самоэкспрессии к самому себе, первоначально не выраженному, не живому. Этот странный процесс, как говорил Дионисий, «самого-по‐себе-осуществления, самого-по‐себе-оживления» и есть жизнь вне области референции, а в режиме, так сказать, автореференции .

Весь процесс жизни у Пригова разворачивается как отрицание исходного термина, его уничтожение, трансформация этого термина в чужое, иное и затем возвращение к себе. Но это возвращение выступает как дифференциация себя из себя же, внедрение внутреннего различия. В этом смысле становление чего‐то позитивного, наличествующего (жизни) всегда разворачивается как процесс отрицания, как внедрение небытия. В предуведомлении к сборнику «Апофатическая катафатика» – отмечу еще раз связь с теологией – Пригов писал:

Да и вообще, где ты, незыблемая точка, с которой можно было бы истинно сказать чему‐либо или о чем‐либо: да! или нет! Только, пожалуй, о себе, да и то о своей предполагаемо-интенциональной, а не субстанциальной природе (СПКРВ, с. 210).

В этом «апофатически-катафатическом» контексте Пригов понимал и советскую реальность. Коммунизм у него был классическим мерцанием между существованием и несуществованием. Неистинным именем, из которого что‐то рождалось.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: