Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма

- Название:Пригов. Очерки художественного номинализма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «НЛО»f0e10de7-81db-11e4-b821-0025905a0812

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0423-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Ямпольский - Пригов. Очерки художественного номинализма краткое содержание

Книга Михаила Ямпольского предлагает необычный взгляд на творчество одного из лидеров современного российского авангарда Дмитрия Александровича Пригова. Обычно Пригов интерпретируется как один из главных представителей отечественного концептуализма. Такой подход акцентирует значение художественного жеста и саморефлексии. Ямпольский пытается показать, что за концептуальным фасадом скрывается полноценный художественный мир, совершенно не сводимый к концептам и игре идей. Отсюда критика самого понятия концептуализма и пристальный интерес к поэтике приговских текстов, например, к предложенной им поэтике транзитности знака, проходящего сквозь медиум, несущий текст, и создающего особую темпоральность. Ямпольский рассматривает поэтику метаформозы, использование Приговым аристотелевского и лейбницевского принципа энтелехии в генезисе текстов, установку на понимание аффекта как формального компонента творчества и многое другое. В результате перед читателем возникает совсем иная, непривычная фигура Пригова – открывателя новых поэтик, лежащих далеко за пределами концептуализма.

Пригов. Очерки художественного номинализма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

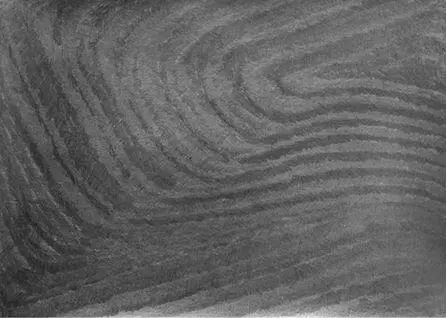

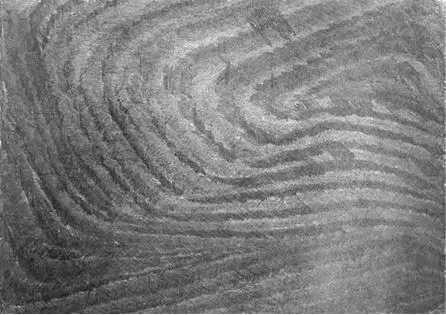

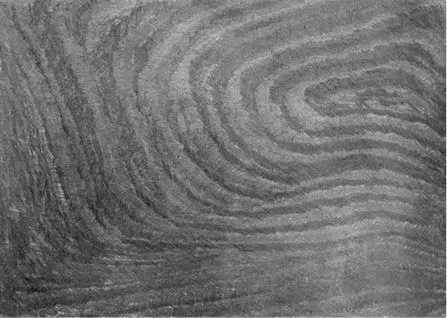

И последнее, на чем бы я хотел остановиться особо, – это неоднократно упомянутое мной временнóе измерение семиозиса у Пригова. Эта темпоральность значения, понимаемого как процесс, отличает художественную практику Пригова от традиции репрезентации, обыкновенно тяготеющей к подавлению темпоральности. Временнóе развертывание становления смысла как транзитности придает семиотике Пригова аффективный характер. Это и понятно, ведь аффект – это прямая реакция на переживание времени, данного нам в микроизменениях, мерцаниях, а не в аристотелевских движениях, понимаемых как перемещения в пространстве. Лабиринты генезиса, представленные в хитросплетениях ветвей и листьев, – одна из диаграмм такого движения. Да и сам процесс рисования Приговым шариковой ручкой на бумаге был явно ориентирован на специфическое проживание длительности. Избранная им техника предполагала особо длительный процесс изготовления его изобразительных листов. В сущности, он рисовал так, как пишут, превращая линеарность письма в пространственный гештальт. И так же, как за письмом всегда, по мнению Деррида, таится призрак голоса, за изображениями Пригова всегда таится призрак линеарного письма.

У Пригова есть загадочная серия изображений, которые можно назвать «Линиями», но которые я для себя называю «Временем» (Ил. 50–58). Здесь нет фигуративных образов, но только линии, прочерченные внутри темного фона. От листа к листу линии слегка меняют свою конфигурацию, создавая эффект мерцания, микродвижения, собственно ощущения чистого протекания времени. Но эти темные листы без фигур, как мне представляется, стремятся передать не только самовплетение первичной неопределенности, исток возможной фигуративности и смысла. Здесь мерцание времени буквально связывается с проникновением внутрь медиума, с прохождением сквозь медиум, сквозь бумагу, навстречу поверхности, фигуре, смыслу. Эта серия переходит в изображения возникающих фигур – кругов – белых и черных, но увиденных как бы изнутри самого медиума, до их выпадения в пространство репрезентации (Ил. 35–40). Эти загадочные листы, возможно, являются наиболее полной диаграммой транзитности. Их можно представить как изображение увиденного изнутри перехода с одной стороны соссюровского листа бумаги на другую его сторону, от чисто фонической вибрации к образу, от глубины к поверхности, от голоса к письму.

Ил. 50

Ил. 51

Ил. 52

Ил. 53

Ил. 54

Ил. 55

Ил. 56

Ил. 57

Ил. 58

Глава 5

«Лермонтизация», или Форма эмоции

В 1992 году Дмитрий Александрович Пригов предпринял масштабное по своему объему действие – он переписал «Евгений Онегин» Пушкина. В «Предуведомлении» к новому тексту «Онегина» Пригов писал о содеянном:

Это, пожалуй, один из самых амбициозных моих проэктов [194].

Тут же сообщалось, что проект этот в своем замысле восходит еще к 1970‐м годам. Эксперимент строился по неким правилам. Пригов как бы записывал текст по памяти, которая не сохранила пушкинские эпитеты. Вот как сам поэт описывал процедуру генерирования нового «Онегина»:

Технически это воспроизводилось как бы записью по памяти, когда память услужливо искажает текст в сторону доминирующих современных стилистических приемов и наиболее употребительных слов, т. е. на место как бы забытого эпитета вставлялось либо «безумный», либо «неземной» (в зависимости от количества слогов в заменяемом слове).

Мнимое воспроизведение «Онегина» по памяти было отнесено Приговым к эпохе, непосредственно следовавшей за пушкинской:

…он как бы прочитан глазами последующей (естественно, последующей после Пушкина) превалирующей романтической традиции (в смысле Чайковского).

Пригов конструировал текст, принадлежащий следующему за Пушкиным поколению. В каком‐то смысле это был эксперимент с поэтикой поколений. Можно, разумеется, спорить являлась ли последующая после Пушкина традиция романтической. Эволюция Пушкина часто описывалась как преодоление романтизма. Здесь же «последующее» наделяется явными чертами предыдущего. Но Пригов сам указывает на фигуру, которая позволяет ему говорить о последующем романтизме, – это Лермонтов. О своем тексте «Онегина» он говорит, что тот «лермонтизирован». Приведу пример из приговского «Онегина»:

Теперь безумны хладнокровно

Идут безумных два врага

Безумною походкой ровно

Четыре неземных шага

Четыре неземных ступени

Безумный пистолет Евгений

Безумно тихо поднимать

Стал и безумно наступать

Безумный шаг еще ступили

Безумец щуря левый глаз

Безумно целится как раз

Но тут безумные пробили

Часы безумные: поэт

Кладет безумный пистолет, – и т. д.

В чем интерес этого эксперимента? И почему Пригов придавал ему такое важное значение? В «Предуведомлении» автор объясняет, что если бы он предпринял переписывание «Онегина» в семидесятые годы, такой жест мог быть прочтен как присвоение русской классики подпольно-самиздатской культурой. Но время это прошло. Сегодня же – в 1992 году – жест этот, по мнению Пригова, «приобретает гораздо более экзистенциальные черты»:

Внаружу сразу же выходит аналогия с терпеливым и безымянным восторгом монастырских переписчиков. В наше время это работает, работает. Буквально несколько лет назад не работало, а сейчас работает.

Искажения теперь следует приписать лакунам в памяти переписчика, а унылое и монотонное возникновение слов «безумный» и неземной» – некой наивной искренности переписческого восторга:

Собственно такой способ изменения или ошибочного рукописного воспроизведения образов имеет вполне утвердившуюся традицию, вполне объяснимую психологическую подоснову и обладает определенным обаянием, неся на себе черты как искренности автора-переписчика, так и отчужденного времени, уже не могущего прочитать не то что отдельные слова оригинала, но и целиком идеи, подменяя их близкими и понятными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: