Маргалит Фокс - Тайна лабиринта

- Название:Тайна лабиринта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ: CORPUS

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-090190-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Маргалит Фокс - Тайна лабиринта краткое содержание

“Люди, которые сортируют пуговицы: пуговицы с одной дыркой, пуговицы с двумя дырками и пуговицы с тремя дырками. И, кроме того, пуговицы без одной дырки, пуговицы без двух дырок и пуговицы без трех дырок. Как это скучно!” – отзывался писатель Август Стриндберг об археологах. Не больше интереса публика проявляет и к труду лингвистов. Однако в книге американской журналистки ученые, заставляющие заговорить замолчавшие письменности и языки, предстают настоящими сыщиками, а полувековая история дешифровки древнейшего письма Европы превращается в подлинно интеллектуальный детектив.

Тайна лабиринта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Несколько месяцев Дэниел продолжал интриги, и работа все сильнее тяготила ее. Неожиданно из Пенсильванского университета ушел Роланд Кент, известный профессор-индоевропеист, и Дэниел воспользовался этим поводом для привлечения Кобер в университет, предложив ей разделить свое время между руководством Минойским институтом и преподаванием греческой фонологии (этот предмет был ей ближе школьного Вергилия).

“Не рассчитывайте слишком, потому что я довольно молод для университетской политики и мое слово, возможно, весит даже меньше, чем я смею думать, – предупредил Дэниел осенью. – Кроме того, боюсь, есть некоторое предубеждение против назначения преподавателями женщин. Не знаю, насколько оно сильно – скоро мы это выясним”.

В декабре Дэниел написал Кобер, что, если он сможет это устроить, то в Пенсильванском университете появится курс критской письменности – отчасти на основе ее разработок. Она попалась на крючок:

Я пытаюсь сохранить равновесие, так что буду счастлива, как бы ни сложилась ситуация. Вы бессердечны … Вы вводите курс минойского письма!!! Я нашла его в расписании и обескуражена. Я смогла бы начать преподавать хоть завтра и спланировать весь курс за неделю или две… Зарплата не слишком меня беспокоит… Самое главное то, что мне нравится эта работа… Если вы, сватая меня Пенсильвании, сможете сделать хотя бы половину того, что вы сделали, сватая Пенсильванию мне, – дело в шляпе.

И Кобер, и Дэниел прекрасно знали, что шестеренки университетской бюрократии прокручиваются в масштабе геологического времени, так что не было произнесено ни слова о том, чтобы приступить к работе немедленно. Пока же Дэниел задумал нечто не менее важное, чтобы занять Кобер.

Нам это трудно представить, но послевоенный кризис сильно затруднил обмен идеями среди ученых. Этот процесс в значительной степени зависел от издательств, положение которых было шатким, и производства бумаги, которой постоянно не хватало. В конце 40-х годов многие европейцы не имели доступа к американским научным журналам, а американцы – к европейским. Осенью 1945 года Кобер жаловалась, что самый свежий номер чехословацкого журнала “Архив ориентальны” в библиотеке Бруклинского колледжа, “как и следовало ожидать”, датирован 1938 годом. В 1946 году ей пришлось обратиться за помощью в чехословацкое консульство, чтобы получить от Грозного его материалы о “дешифровке” линейного письма Б.

Людей, всерьез работавших с критской письменностью, было так мало, их контакты были настолько ограниченны, а знания распылены, что большинство их трудилось в одиночку. За этой группой стояла более широкая группа “неминойских” археологов-классиков, которые знали об этой письменности гораздо меньше, чем могли бы. Дэниел решил, что для перемены ситуации нужна всеобъемлющая статья, распространенная как можно шире и отражающая текущее состояние знания о письменности. Он знал, кому поручить эту работу. В начале сентября 1947 года Дэниел попросил Кобер написать статью для “Американского археологического журнала”:

Все интересуются минойской письменностью, но удивительно, как мало людей хоть что-нибудь знает о ней… Я думаю, будет полезно не просто обобщить последние достижения в этой области, но и в целом сформулировать задачу, указать направления в дешифровке письма и рассказать о достоинствах разных методов. Затем, я думаю, будет полезен ваш короткий рассказ, в котором, надеюсь, вы не будете скромничать, излагая состояние исследований и свои идеи… а также обзор неудачных попыток дешифровки.

Хотя дружба Дэниела и Кобер была почти исключительно дружбой по переписке (они встречались лишь несколько раз, как правило, на научных мероприятиях), их интеллектуальная симпатия оказалась настолько глубока, что граничила с телепатией. Кобер как раз задумала именно такую статью. “Одна из замечательных ваших черт – вы всегда угадываете, что я собираюсь сказать, – ответила она в обратном письме. – Я думаю, что ваше предложение написать статью обо всем, что известно о минойской письменности, как нельзя уместно. Кроме того, это порадует Фонд им. Гуггенхайма, поскольку явится своего рода обобщением моей годичной работы”.

К концу сентября она приступила к мучительному процессу подготовки статьи. “Надеюсь, она вас устроит, но лично я начинаю сомневаться, – писала она Дэниелу. – Моя пишущая машинка своевольничает… В любом случае, вышло совсем не то, чего я ожидала”. В начале октября Кобер корпела над четвертым по счету черновиком, а к середине того месяца закончила “шестой черновик, будь он неладен”. Кобер была очень осторожна: помня о своем обещании Майрзу, следила, чтобы случайно не привести в пример надписи из еще не опубликованных кносских табличек.

В конце октября Кобер отправила Дэниелу рукопись: “Это все, что я смогла сделать. Я должна переписать одну или две страницы, но боюсь прикоснуться к машинке, потому что чувствую, что примусь за еще один черновик. Я, честно говоря, смертельно устала. Я работала над этой статьей упорнее, чем над всем, написанным прежде, и сомневаюсь, что это того стоило. Если вы решите, что это не может быть напечатано – что же, пусть так”.

Эта статья окажется важнейшей в ее работе и одним из самых решительных шагов в дешифровке.

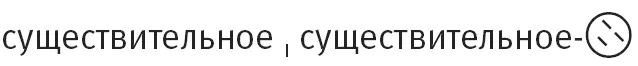

В середине декабря 1947 года, до выхода статьи, Кобер сделала, по ее словам, “небольшое открытие”. Перебирая свои карточки, она смогла точно определить специальную функцию символа  , у исследователей известного как “пуговица”. Хотя открытие казалось скромным, это было ее открытие, а вовсе не Майкла Вентриса, который независимо пришел к тому же выводу в январе 1951 года и которому историки до сих пор приписывают этот успех.

, у исследователей известного как “пуговица”. Хотя открытие казалось скромным, это было ее открытие, а вовсе не Майкла Вентриса, который независимо пришел к тому же выводу в январе 1951 года и которому историки до сих пор приписывают этот успех.

Первое, что заметила Кобер (а затем Вентрис): символ  появляется только в конце слов. Кобер, изучавшая описи табличек, знала, что многие из этих слов являлись именами собственными. Кроме того, каждое “застегнутое” на “пуговицу” существительное обычно следовало за другим существительным, завершая характерную последовательность:

появляется только в конце слов. Кобер, изучавшая описи табличек, знала, что многие из этих слов являлись именами собственными. Кроме того, каждое “застегнутое” на “пуговицу” существительное обычно следовало за другим существительным, завершая характерную последовательность:

Хотя Кобер по-прежнему не знала, как произносить  , она поняла, что в языке табличек был соединительный союз, функционировавший как своего рода суффикс: он “пристегивался” к концу одного существительного, связывая его с существительным, стоящим перед ним.

, она поняла, что в языке табличек был соединительный союз, функционировавший как своего рода суффикс: он “пристегивался” к концу одного существительного, связывая его с существительным, стоящим перед ним.

Кобер было известно, что “и” может функционировать в качестве суффикса (или приставки). В латинском языке “и” (- que ) может быть присоединено к концу одного существительного, связывая его с предыдущим. (Хорошо известный пример – фраза Senatus Populus que Romanus , то есть “сенат и народ Рима”. Аббревиатура SPQR часто встречается на монетах, в документах и т.п.) В иврите “и” ( ва- ) присоединяется к началу существительного, связывая его с предыдущим существительным: тоху ва -боху , “ [земля же была] безвидна и пуста” (из книги Бытие).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Маргалит Фокс - Конан Дойль на стороне защиты [Подлинная история, повествующая о сенсационном британском убийстве, ошибках правосудия и прославленном авторе детективов]](/books/1073517/margalit-foks-konan-dojl-na-storone-zachity-podli.webp)

![Мари Бреннан - Мемуары леди Трент: Тайна Лабиринта [litres]](/books/1081385/mari-brennan-memuary-ledi-trent-tajna-labirinta.webp)