Макс Тегмарк - Наша математическая вселенная

- Название:Наша математическая вселенная

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-085475-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Макс Тегмарк - Наша математическая вселенная краткое содержание

Наша математическая вселенная - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это открытие стало сенсацией и было отмечено Нобелевской премией по физике 1978 года. Из вычислений Гамова и его учеников следовало, что плазменная сфера на рис. 3.4 должна быть примерно вдвое холоднее солнечной поверхности, а её горячее излучение шло через космос 14 млрд лет, прежде чем достигло нас, и по пути оно остыло в тысячу раз — до наблюдаемых 3° выше абсолютного нуля, — потому что пространство тысячекратно расширилось. Иными словами, вся Вселенная была когда-то горячей, как звезда, а дикая тысячекратная экстраполяция, применённая Гамовым в его теории Большого взрыва, была проверена и подтверждена.

«Детские фото» Вселенной

Когда плазменная сфера была обнаружена, началась гонка: кто первый сделает её фотографии? Поскольку температура излучения была почти одинаковой во всех направлениях, изображения Пензиаса и Уилсона выглядели как на белых шуточных открытках с подписью «Сан-Франциско в тумане». Чтобы получить интересные фотографии, которые можно было бы считать первыми «детскими снимками» Вселенной, нужно было увеличить контрастность, регистрируя малейшие изменения от места к месту. Такие вариации должны существовать: если бы в прошлом условия везде были идентичными, то по законам физики они бы оставались идентичными и сейчас, а это прямо противоречит картине, которую мы наблюдаем (галактики в одних местах и пустота в других).

Однако сделать «детские фотографии» оказалось настолько трудно, что для этого понадобилось почти 30 лет. Для подавления измерительных шумов Пензиас и Уилсон воспользовались жидким гелием, охлаждавшим детектор до температуры, близкой к температуре космического микроволнового фона. Но флуктуации температуры от места к месту на небе, как оказалось, должны составлять тысячные доли процента, так что для получения «детских фотографий» требовалась в 100 тыс. раз более высокая чувствительность, чем была доступна Пензиасу и Уилсону. Экспериментаторы по всему миру принимали этот вызов — и терпели поражение. Одни говорили, что это безнадёжно, другие отказывались сдаваться. Первого мая 1992 года, когда я был аспирантом, по молодому ещё интернету разнёсся слух: Джордж Смут собирается объявить о результатах самого амбициозного эксперимента того времени по изучению микроволнового фона, который выполнялся спутником НАСА под названием COBE ( Cosmic Background Explorer ). Моего научного руководителя Джо Силка пригласили представить доклад Джорджа, и прежде чем он улетел в Вашингтон, я спросил, что он думает об этом открытии. Джон предположил, что они не увидели космические флуктуации, а просто зарегистрировали радиошум нашей Галактики.

Но, вопреки ожиданиям, Смут взорвал бомбу, которая изменила не только мою карьеру, но и космологию как науку. Он со своей командой действительно обнаружил флуктуации! Стивен Хокинг назвал это «самым важным открытием в космологии за целое столетие, если не вообще», поскольку «детские фотографии» 400-тысячелетней Вселенной несут важнейшую информацию о нашем космическом происхождении.

«Золотая лихорадка»

Теперь, когда COBE нашёл золото, началась лихорадка. Как видно на рис. 3.5, карта неба, составленная COBE , размытая. Низкое разрешение изображений не позволило показать детали размером менее 7°. Естественно, следующим шагом стало детальное наблюдение небольшого участка неба с высоким разрешением и низким уровнем шума. На таких картах высокого разрешения закодирован ответ на некоторые ключевые космологические вопросы. Я люблю фотографировать (в возрасте 12 лет мне удалось, разнося по Стокгольму рекламки, накопить денег на первую камеру), так что задача фотографирования Вселенной меня сразу увлекла. Кроме того, мне нравилось возиться со снимками и компьютерной графикой, будь то иллюстрации для школьной стенгазеты «Кураре» или изображения для условно-бесплатной компьютерной игры FRAC (трёхмерный клон «Тетриса»), доход от которой позволил мне объехать мир в 1991 году. Так что я бывал счастлив, когда экспериментаторы позволяли мне вместе с ними превращать данные в карты неба.

Моей первой удачей стала встреча с молодым принстонским профессором Лайманом Пейджем. Мне понравилась его весёлая мальчишеская улыбка, и после его доклада на конференции я набрался смелости предложить ему сотрудничество. Пейдж понравился мне ещё больше, когда я узнал, что до аспирантуры он годами бороздил Атлантику под парусом. В итоге профессор доверил мне данные, полученные с помощью микроволнового телескопа в канадском городе Саскатун, которым он со своей группой три года сканировал участок неба непосредственно возле Северного полюса.

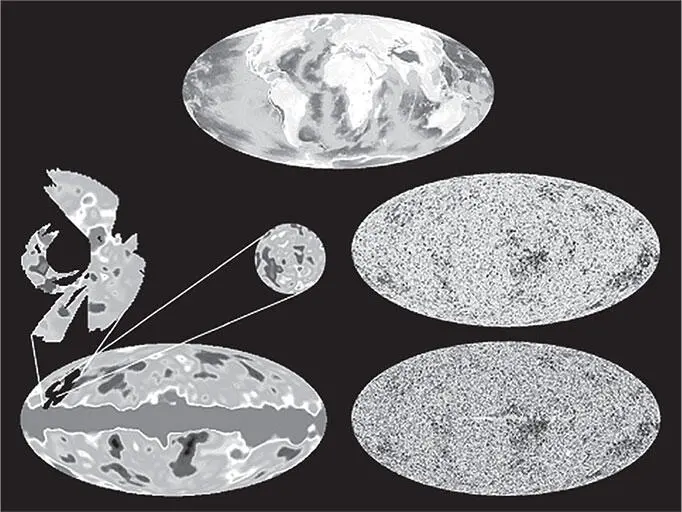

Рис. 3.5.Когда демонстрируется карта неба целиком, удобно проецировать её на плоскую поверхность так же, как это делается с картой Земли ( вверху ): просто интерпретируется она как взгляд вверх, а не вниз, в землю. «Детское фото» нашей Вселенной, полученное COBE ( внизу слева ) было нечётким. Это обусловило повторение экспериментов по рассматриванию участков неба с более высоким разрешением ( посередине слева ). Позднее спутники WMAP и «Планк» построили карты всего неба с высоким разрешением ( справа ) — 3 мегапиксела и 50 мегапикселов соответственно. Эти небесные карты повёрнуты относительно карты Земли так, что центральная горизонтальная линия соответствует не плоскости земного экватора, а плоскости Галактики ( серая полоса слева внизу ); Северный полюс Земли указывает на центр саскатунской карты. (Карта Земли: Патрик Дайнин.)

Преобразование данных в карту оказалось делом удивительно сложным: они представляли собой не фотографии неба, а длинные таблицы чисел, указывающих, сколько вольт получено при сложении и вычитании сигналов от различных участков неба всевозможными способами. Правда, это занятие оказалось на редкость увлекательным и потребовало от меня максимального напряжения и всех моих знаний в области теории информации и вычислительных методов. Я провёл много вечеров в своём мюнхенском кабинете постдока, пока не довёл до ума саскатунскую карту ( рис. 3.5 ), подгадав как раз к большой космологической конференции во Французских Альпах. Я прочитал уже сотни докладов, но лишь некоторые отпечатались в памяти как волшебные моменты. Это как раз один из тех случаев. Когда я поднялся на подиум и оглядел аудиторию, сердце моё забилось: она была заполнена людьми, многих из которых я знал по работам, но большинство понятия не имело, кто я такой. Они ехали в Альпы скорее затем, чтобы покататься на лыжах, а не выслушивать новичков вроде меня. Однако явившихся очень волновало всё, что касалось изучения космического микроволнового фона, и я чувствовал гордость. Из сегодняшнего дня 1996 год видится как докембрий: мы делали доклады, пользуясь пачками целлулоидных «прозрачек». В моей колоде был туз — слайд с изображением саскатунской карты ( рис. 3.5 ) в виде увеличенного фрагмента карты COBE . Я почувствовал возбуждение аудитории. Во время перерыва после доклада люди толпились у проектора, задавая вопросы и требуя снова и снова показывать тот слайд. Дик Бонд, один из авторов космологии микроволнового фона, сказал мне с улыбкой: «Поверить не могу, что Лайман поделился с вами данными!»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: