Ибратжон Алиев - Физика ускорителей заряженных частиц. Учебное пособие

- Название:Физика ускорителей заряженных частиц. Учебное пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005681249

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ибратжон Алиев - Физика ускорителей заряженных частиц. Учебное пособие краткое содержание

Физика ускорителей заряженных частиц. Учебное пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Опасения, о которых говорилось в прошлый раз, конечно, не оправдались; больше того, проектная интенсивность стала быстро повышаться, а уже работающие машины подверглись реконструкции для увеличения числа ускоренных частиц. Причина этого проста – дополнительные средства, затраченные на повышение интенсивности уникальных дорогостоящих установок, стали с лихвой окупаться повышением эффективности их использования, сокращением времени эксперимента и увеличением его прецизионной, возможностью проведения качественно новых экспериментов с относительно малым числом полезных событий и т. д. Одновременно возросло также внимание к качеству ускоренных пучков – их энергетическому и угловому разбросу, поляризации, сепарации вторичных частиц и т. д. Первостепенное значение приобрели также вопросы разводки пучков с нескольких мишеней и одновременная постановка на пучке нескольких экспериментальных работ.

С точки зрения физики ускорения задач повышения интенсивности означала необходимость учёта и использования этого пучка, которые оказались весьма многообразными. В частности, было обнаружено и исследовано много эффектов неустойчивости когерентных колебаний частиц пучка, сближающих его поведение с поведением плазмы во внешних полях и ограничивающих допустимое число частиц в ускорителях.

Особенно серьёзными эти явления оказались в накопительных установках, предназначенных для экспериментов со встречными пучками. Важную и пионерскую роль здесь сыграли работы Института ядерной физики в Новосибирске, который стал признанным центром в этом направлении. За работы по встречным пучкам и, в частности, за постановку экспериментов по электрон-позитронным соударениям при энергии порядка 600 МэВ Г. И. Будкер, А Н. Скринский, А. А. Наумов, В. А. Сидоров, В. С. Панасюк были удостоены различных премий. Позднее во Франции, Италии, США и Германии появились электрон-позитронные кольца на большую энергию. Крупнейшими из них являются установки PEP на 18 ГэВ при Станфордском линейном ускорителе и PETRA при ускорителе DESY, рассчитанная на энергию до 19 ГэВ в каждом пучке.

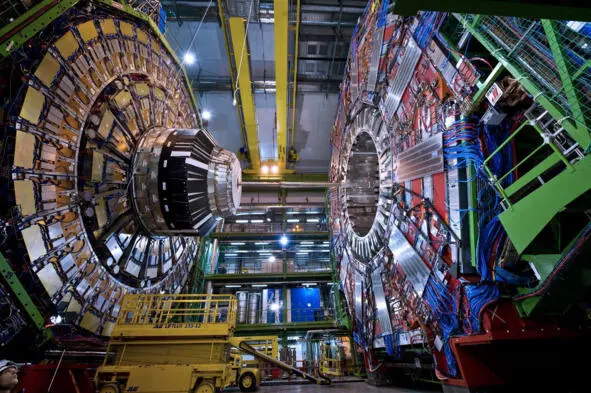

Труднее развивались работы по встречным пучкам тяжёлых частиц, поскольку для достижения заметного эффекта в этом методе требуются существенно релятивистские энергии, а даже для протонов это приводит к очень большим размерам накопителя. Только в 1971 году кольца в ЦЕРНе на энергию 25 ГэВ – единственная в мире на момент 80-х годов, где позже был создан БАК.

Большой Адронный Коллайдер

На начальном этапе развития установок со встречными пучками высказывалось немало разноречивых мнений об их конкурентоспособности с обычными ускорителями с неподвижной мишенью. Острота этих способов постепенно сгладилась, и сейчас общепринято, что эти два типа ускорительных установок не исключают, а взаимно дополняют друг друга. Во всяком случае эксперименты на встречных пучках не только не остановили, но даже стимулировали дальнейшее развитие традиционных ускорителей, о чём свидетельствую в дальнейшем эффективно разработанные и созданные модели подобных ускорителей.

Крупнейший шаг в этом направлении был сделан в 1967 году, когда к 50-летнему юбилею СССР был введён в строй протонный синхротрон на 76 ГэВ вблизи города Серпухова в Институте физики высоких энергий (ИФВЭ). Инжектором для него служил также крупнейший в то время протонный линейный ускоритель на энергию 100 МэВ. Кольцевая вакуумная камера ускорителя радиусом около 200 метров имеет сечение 195*115 мм, а полный вес магнита составляет 20 000 тонн, причём блоки магнита установлены с точностью до 100 мкм.

Ускоритель в Серпухове

В создании машины, сооружённой за шесть лет, принимали участие многочисленные институты и специализированные организации Советского Союза. Ускоритель бесперебойно работает вот уже свыше 10-ти лет, подвергаясь почти непрерывным усовершенствованиям и модификациям как с точки зрения самой машины, так и в смысле модернизации экспериментального оборудования, по объёму и стоимости вполне сравнимого с самим ускорителем. В экспериментальных работах в Серпухове активно участвуют учёные разных стран.

Несколько нарушая хронологию, что неизбежно при описании работ, которые проводятся в течение нескольких лет, важно остановиться ещё на некоторых направлениях ускорительной техники 60-70-х годов. Выше уже упоминалось об изохронных циклотронах – машинах, способных довести энергию протонов до значений порядка 1 ГэВ и одновременно обладающих основным преимуществом циклотрона – высокой средней интенсивностью. Этими же возможностями обладают также в принципе и линейные ускорители протонов.

Оба типа машин можно использовать в качестве генераторов мезонов, которые непосредственно не могут быть ускорены из-за малого времени жизни. В связи с этим направлением появился даже специальный термин – «мезонные фабрики». Несмотря на трудности, связанные со сложностью магнитной системы изохронного циклотрона и необходимостью разработки новых ускоряющих систем для линейного ускорения протонов до релятивистских энергий, эта задача была успешно решена. Также успешно работал швейцарский циклотрон SIN, канадская машина TRIUMF и изохронный циклотрон в Киеве. В 1972 году под руководством Л. Розена был запущен, хотя и не на полную расчётную интенсивность (1 мА), линейный ускоритель протонов на 800 МэВ в Лос-Аламосской Национальной лаборатории в США.

В СССР в 80-х сооружался линейный ускоритель протонов на большую энергию при участии Института ядерных исследований АН СССР, Московского радиотехнического института и НИИ электрофизической аппаратура имени Д. В. Ефремова. Не сказали своё последнее слово и циклотроны. Помимо традиционного использования для ядерной физики средних энергий, перед ними открылась широкая область ускорения тяжёлых ионов с достижением энергий порядка нескольких МэВ на каждый нуклон, сравнимой со средней энергией связи нуклона в ядре. Передовые позиции в этом направлении принадлежат лаборатории Г. Н. Флерова в Дубне, успешно синтезировавшей с помощью такой техники ряд трансурановых элементов.

В 80-х годах в этой лаборатории был запущен циклотрон с диаметром полюсных наконечников 4 метра изохронного типа, в котором ионы ускоряются в широком диапазоне массовых чисел (свыше 140) до энергии порядка 10 МэВ/нуклон. Вступают в строй и новые специализированные линейные ускорители тяжёлых ионов (Унилак, Германия).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: