Иэн Стюарт - Истина и красота. Всемирная история симметрии.

- Название:Истина и красота. Всемирная история симметрии.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иэн Стюарт - Истина и красота. Всемирная история симметрии. краткое содержание

На протяжении многих веков симметрия оставалась ключевым понятием для художников, архитекторов и музыкантов, однако в XX веке ее глубинный смысл оценили также физики и математики. Именно симметрия сегодня лежит в основе таких фундаментальных физических и космологических теорий, как теория относительности, квантовая механика и теория струн. Начиная с древнего Вавилона и заканчивая самыми передовыми рубежами современной науки Иэн Стюарт, британский математик с мировым именем, прослеживает пути изучения симметрии и открытия ее основополагающих законов. Эксцентричный Джироламо Кардано — игрок и забияка эпохи Возрождения, первым решивший кубическое уравнение, гениальный невротик и революционер-неудачник Эварист Галуа, в одиночку создавший теорию групп, горький пьяница Уильям Гамильтон, нацарапавший свое величайшее открытие на каменной кладке моста, и, конечно же, великий Альберт Эйнштейн — судьбы этих неординарных людей и блестящих ученых служат тем эффектным фоном, на котором разворачивается один из самых захватывающих сюжетов в истории науки.

Истина и красота. Всемирная история симметрии. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Суперсимметрии не настолько просты, но приводят к похожему эффекту. Они позволяют вывести свойства частиц одного типа из свойств частиц совершенно иного типа. Дело обстоит почти так же, как если бы вы могли забраться куда-то в высокомерную область вселенной и там повернуть фермион, превратив его в бозон. Частицы организуются в суперсимметричные пары: обычной частице отвечает ее повернутая версия, называемая счастицей. Электроны имеют в паре с собой сэлектроны, кварки — скварки. По историческим причинам близнец фотона называется не сфотон, а фотино. Имеется своеобразный «теневой мир» счастиц, который только слабо взаимодействует с обычным миром.

В ногу с этой идеей идет изящная математика, но массы этих предсказываемых теневых частиц слишком велики для того, чтобы их можно было наблюдать в экспериментах [108]. Суперсимметрия прекрасна, но может не быть истинной. Но даже если вопрос не состоит в прямом подтверждении, вполне возможными могут оказаться подтверждения косвенные. Наука проверяет теории главным образом через их следствия.

Виттен активно развивал суперсимметрию и в 1984 году написал статью, озаглавленную «Суперсимметрия и теория Морса». Теория Морса — это область топологии, названная по имени своего первоисследователя Марстона Морса, в которой устанавливается связь общей формы некоторого пространства с его пиками и долинами. Сэр Майкл Атья — вероятно, наиболее крупный из ныне здравствующих британских математиков — считает, что статья Виттена представляет собой «обязательное чтение для геометров, заинтересованных в понимании современной квантовой теории поля. Она также содержит блестящее доказательство классического неравенства Морса. Реальная цель статьи состоит в подготовке почвы для суперсимметричной квантовой теории поля в терминах бесконечномерных многообразий». В дальнейшем Виттен применил эти методы к другим актуальным вопросам на дальних рубежах топологии и алгебраической геометрии.

Должно быть понятно, что, когда я сказал, что Виттен не математик, я не имел в виду отсутствие у него математического таланта. Как раз наоборот — быть может, ни у кого на планете нет большего математического таланта. Но в случае Виттена к этому добавляется удивительная физическая интуиция.

В отличие от математиков физики редко стесняются использовать физическую интуицию, чтобы перескочить через пробел в математической логике. Математики же привыкли относиться к «мостам веры» с подозрением вне зависимости от того, сколь много имеется подтверждающих свидетельств: для математиков доказательство — это все. Виттен необычен в том отношении, что он может соотносить свою интуицию с той математикой, которая понятна математикам. Атья выражает это такими словами: «Его способность интерпретировать физические идеи в математических терминах совершенно уникальна. Снова и снова он удивляет математическое сообщество своими блестящими физическими озарениями, приводящими к новым глубоким математическим теоремам».

Но у этой интуитивной мощи есть и оборотная сторона. Многие из важнейших Виттеновых идей, выведенных из физических принципов или аналогий, появились без доказательств, а в отношении некоторых доказательства отсутствуют и по сей день. Не в том дело, что он не может дать доказательства, — может, как показывает его Филдсовская медаль, — а в том, что он может делать логические скачки, ведущие к глубокой и верной математике, словно бы не нуждаясь в доказательствах.

Главный вопрос — имеет ли изящная виттеновская математика какое-нибудь отношение к фундаментальной физике? Или же поиски красоты завели в математический тупик, где потеряна всякая связь с физической истиной? К 80-м годам двадцатого века физики объединили три из четырех взаимодействий, имеющихся в природе: электромагнитное, слабое и сильное [109]. Но Теории Великого Объединения ничего не говорят о гравитации. Сила, которую мы наиболее непосредственно ощущаем в повседневной жизни, которая буквально не дает нам витать в облаках, исключена из синтеза — конфуз?

Достаточно несложно написать комбинированную теорию, включающую гравитацию и квантовую теорию и с виду выглядящую разумно. Но при всякой попытке решить получающиеся там уравнения возникает бессмыслица. Как правило, числа, призванные выражать разумные физические величины, оказываются бесконечными. Бесконечность в физической теории указывает: что-то идет не так. Именно появление бесконечности в законе излучения подтолкнуло Планка к квантованию света.

Некоторые физики пришли к убеждению, что основной источник бесконечностей — это укоренившаяся привычка рассматривать частицы как точечные. Точка — местоположение без размера — представляет собой математическую фикцию. Квантовые частицы — вероятностным образом размазанные точки, но это не приносит полного облегчения; требуются какие-то более сильные средства. Даже в 70-х годах двадцатого века несколько первооткрывателей начали думать, что частицы можно разумным образом смоделировать как колебания очень маленьких петель — «струн». В 80-х, когда в дело вступила суперсимметрия, эти струны превратились в суперструны.

О суперструнах можно написать целую книгу, и таких книг в самом деле существует уже несколько, но мы обойдемся очень приближенным описанием, получаемым в основном путем размахивания руками. Я хочу выделить четыре свойства: способ, которым объединяются релятивистская и квантовая картины, нужда в дополнительных измерениях, интерпретация квантовых состояний как колебаний в этих дополнительных измерениях и симметрии дополнительных измерений — или, точнее, различных полей, которые в них живут.

Начнем с эйнштейновской идеи представления траектории частицы в пространстве-времени в виде кривой, которую он назвал мировой линией данной частицы. По существу, это кривая, которую частица описывает в пространстве-времени по мере своего движения. В теории относительности мировые линии — гладкие кривые, что определяется видом полевых уравнений Эйнштейна. Они не ветвятся, потому что в теории относительности будущее любой системы полностью определяется ее прошлым, даже ее настоящим.

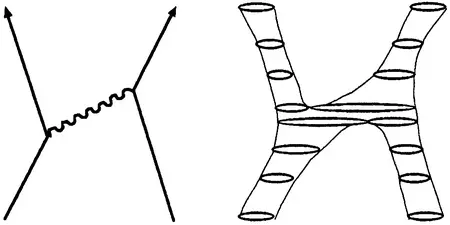

Имеется аналогичная концепция в квантовой теории поля, называемая фейнмановскими диаграммами. Фейнмановские диаграммы описывают взаимодействие частиц в весьма схематичном пространстве-времени. Например, на рисунке слева показана фейнмановская диаграмма для электрона, испускающего фотон, который затем улавливается другим электроном. По традиции фотоны обозначаются волнистыми линиями.

Слева: фейнмановская диаграмма для взаимодействующих частиц. Справа: соответствующие мировые листы, в сечениях которых показаны струны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: