Анатолий Фоменко - Русь. Китай. Англия. Датировка Рождества Христова и Первого Вселенского Собора

- Название:Русь. Китай. Англия. Датировка Рождества Христова и Первого Вселенского Собора

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Русь. Китай. Англия. Датировка Рождества Христова и Первого Вселенского Собора краткое содержание

Известные ученые A.T. Фоменко и Г.В. Носовский в популярной книге, предназначенной для самого широкого круга читателей, рассказывают о своих исследованиях по хронологии древней и средневековой истории, которые привели к созданию новой хронологии, существенно отличающейся от общепринятой версии Скалигера-Петавиуса.

В книге критикуется традиционная версия истории Руси, Китая, Англии и предлагается новая версия истории этих стран, согласованная как с новой хронологией, так и с многочисленными свидетельствами старых документов. Даётся общая схема предположительной реконструкции истории с X по XVII век н. э. Анализируются календарно-астрономические основы принятых сегодня датировок Рождества Христова и Первого Вселенского Собора в Никее. Показана ошибочность обеих этих датировок и даны новые, исправленные даты: 1095 год н. э. для распятия Христа и эпоха VIII–XIII веков н. э. для Никейского Собора.

Русь. Китай. Англия. Датировка Рождества Христова и Первого Вселенского Собора - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Перед нами явно итог незавершенной работы по составлению хронологии, в которой не устранены даже очевидные противоречия. Ясно, что эта работа действительно велась в Константинополе в XIV веке, но до ее завершения и канонизации было еще очень далеко. Работа была прервана, вероятно, как уже говорилось, в связи с падением Византийской империи и потому осталась незавершенной. Ни дата Рождества Христова, ни другие даты церковной истории так и не были канонизированы православной церковью в Византии (до падения Византии в XV веке). Сегодня ясно, что это было отражением трезвого взгляда специалистов Константинополя на тогдашнее состояние хронологии. По-видимому, они даже не ставили пока вопрос о канонизации, рассчитывая продолжить и завершить свою работу в будущем. Однако частные лица могли иметь свои взгляды на хронологию, не свободные, как мы видим на примере Матфея Властаря, от серьезных противоречий. Климишин пишет: «Что же касается Восточной церкви, то она избегала пользоваться ею (эрой от Р. X.), так как споры о дате рождения Христа продолжались в Константинополе до XIV века. Впрочем, по-видимому, бывали исключения. Так, в таблице дат пасхи, составленной в IX веке, на весь 13-й Индиктион (877-1408) Иоанном Пресвитером (священником Иоанном. — Авт. ) рядом с годом от сотворения мира, кругами Солнца и Луны, эпактами проставлен также и год от Рождества Христова».

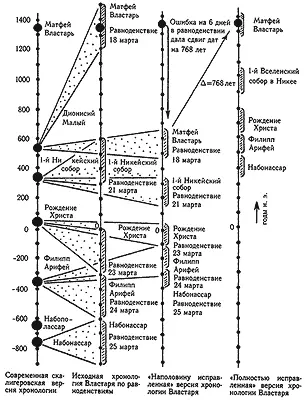

Согласование этой незавершенной и противоречивой хронологии с принятой сегодня версией Скалигера показывает, что именно последняя благодаря трудам Скалигера и его школы легла в основу привычной нам сегодня хронологической шкалы древней и средневековой истории. Рис. 70 показывает в сравнении:

а) современную версию хронологии (фактически — скалигеровскую);

б) исходную хронологию равноденствий Матфея Властаря;

в) равноденственную хронологию Властаря после исправления в ней только одной из двух его ошибок в теории весеннего равноденствия — скорости смещения точки весны;

г) хронологию равноденствий Матфея Властаря после исправления обеих его ошибок — как скорости смещения точки весны, так и ошибки на 6 дней в определении современного ему равноденствия.

Рис. 70. Сравнение скалигеровской хронологии с «равноденственной хронологией» Матфея Властаря, а также с его «наполовину исправленной равноденственной хронологией» и «полностью исправленной равноденственной хронологией» (которая, впрочем, все еще остается ошибочной, хотя и в меньшей степени)

Замечание. Нельзя не отметить в пункте «в» замечательное обстоятельство: при указанной «датировке по равноденствию» время жизни самого Матфея Властаря «уезжает вниз» в VI век н. э., то есть именно туда, в ту эпоху, где сегодня «помещен» хронолог Дионисий Малый. Напомним нашу гипотезу: не приписан ли Дионисию Малому какой-либо вариант текста Матфея Властаря?

Хорошо видно, что хронология Скалигера (= наша современная, общепринятая версия) является «смесью» исходной хронологии равноденствий Матфея Властаря и его же хронологии равноденствий с исправлением только одной из двух его ошибок (ср. второй и третий столбцы на рис. 70 с первым столбцом). Правда, Скалигер «уточнил» все датировки, доведя их до указания года, месяца, числа, а иногда и часа дня. Современная историческая наука с серьезным видом упоминает лишь годы из датировок Скалигера. Полные же его «даты» можно найти в текстах XVII века (например, Хронографе 1680 года). При этом, скажем, в случае с эрой Набонассара Скалигер уточнил дату в пределах промежутка времени по исходной хронологии равноденствий Властаря, а для датировки страстей Христовых воспользовался «полуисправленной» хронологией Властаря. Самого же Матфея Властаря он «раздвоил»: первый экземпляр Матфея Властаря (= оригинал) оставил на месте (согласно исходной хронологии равноденствий (см. второй столбец на рис. 70), а второй экземпляр Матфея Властаря превратил в Дионисия Малого и отправил его в VI век н. э. (по «полуисправленной хронологии» — см. третий столбец на рис. 70).

Отметим, что «полностью исправленная» хронология равноденствий Матфея Властаря помещает самое древнее событие — правление Набонассара (Навунасара) в IV–V века н. э. (!), а для даты Первого Вселенского собора отводит промежуток, согласующийся с полученной нами выше независимой датировкой (конец IX века н. э.).

Но даже и эту «полностью исправленную» хронологию Властаря нельзя считать близкой к истине без дополнительного тщательного исследования. Тем более нельзя этого говорить о его «неисправленной» и «полуисправленной» версии, положенных в основу дожившей до наших дней хронологической версии-традиции Скалигера-Петавиуса.

Глава 4 Старая традиция

Полученные нами даты Рождества Христа и Первого Вселенского собора резко противоречат тому, к чему мы все привыкли еще со школьной скамьи. Возможно ли себе представить, что хорошо известная хронологическая канва всеобщей истории является мифом (или, по крайней мере, содержит серьезные ошибки)?

В самом деле, представить такое очень трудно, полагая, как нас тому учат, что наши знания о древней и средневековой истории основаны будто бы на более или менее непрерывной традиции и что эта древняя традиция лежит в основе исторических дисциплин, которые преподаются сегодня в школах и университетах, отражается в исторических романах, кинофильмах, картинах художников… Но в действительности все здесь не так.

В наше время мало кто осознает, что современная всеобщая история в ее части, относящейся к древности и Средневековью, представляет собой итог неких весьма специальных изысканий и расчетов. Расчеты были выполнены в позднем Средневековье и окончательно оформились лишь в XVII веке. Более того, люди, проводившие их, не всегда обладали достаточными знаниями (возможно, по независящим от них обстоятельствам, о которых уже неоднократно говорилось). К тому же многие из них были не свободны от политических сиюминутных соображений, предрассудков, стремлений выдать желаемое за действительное и т. п. Все это могло привести (и, как оказывается, привело) к искажению создаваемой ими исторической и хронологической картины мира.

Поэтому, чтобы разобраться в нынешнем состоянии хронологии и понять, как в ней появились ошибки, необходимо вернуться к исходному материалу — тем разрозненным и зачастую противоречивым хронологическим представлениям, которые бытовали в XII–XVII веках (о более ранних мы достоверно уже ничего не узнаем: первоисточники почти полностью утеряны). Ведь именно из средневековых данных и «выросло» здание современной всеобщей хронологии. К счастью, этот материал в значительной степени сохранился. Попробуем вновь разобраться в нем и ответить на следующие вопросы:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: