Анатолий Фоменко - Русь. Китай. Англия. Датировка Рождества Христова и Первого Вселенского Собора

- Название:Русь. Китай. Англия. Датировка Рождества Христова и Первого Вселенского Собора

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Фоменко - Русь. Китай. Англия. Датировка Рождества Христова и Первого Вселенского Собора краткое содержание

Известные ученые A.T. Фоменко и Г.В. Носовский в популярной книге, предназначенной для самого широкого круга читателей, рассказывают о своих исследованиях по хронологии древней и средневековой истории, которые привели к созданию новой хронологии, существенно отличающейся от общепринятой версии Скалигера-Петавиуса.

В книге критикуется традиционная версия истории Руси, Китая, Англии и предлагается новая версия истории этих стран, согласованная как с новой хронологией, так и с многочисленными свидетельствами старых документов. Даётся общая схема предположительной реконструкции истории с X по XVII век н. э. Анализируются календарно-астрономические основы принятых сегодня датировок Рождества Христова и Первого Вселенского Собора в Никее. Показана ошибочность обеих этих датировок и даны новые, исправленные даты: 1095 год н. э. для распятия Христа и эпоха VIII–XIII веков н. э. для Никейского Собора.

Русь. Китай. Англия. Датировка Рождества Христова и Первого Вселенского Собора - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но кроме главной, стратегической задачи Романовы преследовали и другие, более мелкие, технические, тактические, но, конечно, очень важные для них цели. Поставленные перед историками задачи были следующие:

а) Скрыть, что на самом деле Великая смута началась не в XVII, а в середине XVI века, еще при «Грозном». И что Романовы были одними из основных ее организаторов и вдохновителей.

б) Обосновать законность своих притязаний на престол. Для этого они изобразили себя родственниками последнего законного царя.

в) Скрыть свое участие в опричнине и междоусобной борьбе, свалив все кровавые грехи на «Грозного Царя».

г) Произвести свой род от как бы единственно законной жены «Великого Царя» — Анастасии Романовой (первоначальная попытка — от самого Ивана Грозного).

Может быть, именно в этих целях романовские историки и объединили четырех царей в одного, ложно представив их жен, как жен одного и того же человека. Напомним, что по церковным законам браки, начиная с четвертого, считались незаконными. Таким образом, браки последних из четырех царей стали как бы незаконными, а дети, родившиеся от этих браков, — как бы не имеющими права на престол. Далее, царя Федора Ивановича объявили бездетным. Это была неправда. Его сына царя Бориса Федоровича («Годунова») романовские историки объявили незаконным царем, якобы получившим престол не по наследству. И это тоже была неправда.

Наша реконструкция царствования «Грозного»

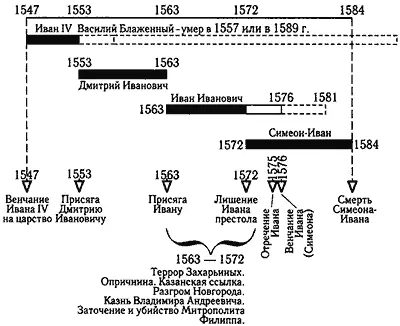

Краткая наглядная схема нашей гипотезы показана на рис. 34.

В 1547 году 17-летний Иван IV Васильевич был венчан царем. Новому царю была принесена присяга. Его женой (по нашей гипотезе, первой и последней) была Анастасия Захарьина (Романова). Отец жены Роман Захарьин — родоначальник будущих Романовых. Правление Ивана Васильевича продолжалось до 1553 года. Самым знаменитым событием его правления было покорение Казани в 1552 году. В следующем, 1553 году Иван Васильевич серьезно заболел. К этому времени у него уже был малолетний сын Дмитрий, а вскоре родился второй сын Иван. Историки считают, что Дмитрий погиб сразу же после «кризиса». По нашей гипотезе, это не так.

Цитируем «Царство террора» Р.Г. Скрынникова: «Иван IV занемог тяжким огненным недугом. Он бредил в жару, перестал узнавать близких людей. Кончины его ждали со дня на день. Вечером 11 марта 1553 года ближние бояре присягнули на верность наследнику престола грудному младенцу Дмитрию».

По нашему мнению, царь Иван IV Васильевич действительно заболел настолько тяжело, что окончательно отошел от дел. Косвенным подтверждением этому может служить следующий комментарий Скрынникова: «Преждевременная присяга 1553 года показывает, что Захарьины нимало не сомневались в кончине государя». Перед своей болезнью Иван IV стал проявлять необыкновенную набожность. Известно, что он находился в тот период под сильным влиянием священника Сильвестра. «На 17-летнего Ивана рассказы и убежденность священника оказывали действие потрясающее. Именно Сильвестр заронил в душу Грозного искру религиозного фанатизма… Приобщение к религии внесло большие перемены в жизнь дворца. Англичан, посещавших страну в то время, поражали многие привычки московского государя… Царь чуждается грубых потех, не очень любит охоту, зато находит удовольствие в богослужениях… В том же году (в 1552 году. — Авт. ) Ивана посетили первые видения». Скрынников далее сообщает, что эти годы являлись «временем исключительного внимания к юродивым. Большим почетом тогда пользовался в Москве дивный «нагоходец», зимой и летом ходивший «без телесного одеяния» — в лохмотьях, с тяжкими веригами на шее. То был Василий Блаженный. Его смерть была отмечена в официальных записях Разрядного приказа. Юродивого похоронили в Троице-Сергиевом монастыре при огромном стечении народа».

Рис. 34. Эпоха «Ивана Грозного». Согласно нашей реконструкции, в это время правил не один царь «Иван Грозный», как утверждают романовские историки, а четыре царя-хана

Самым достоверным и самым ранним из сохранившихся до нашего времени изображений Ивана Грозного считается так называемый копенгагенский портрет, рис. 35). (Хранится в королевском архиве Дании.) Этот портрет является иконой. Он написан на досках яичными красками, в чисто иконописной манере. Более того, на этой иконе (как и положено на иконах) изображение помещено в углублении. Края портрета выступают наружу. Это так называемый ковчег. Отметим, что ковчег могли иметь только иконы, поскольку он заключал в себе определенный церковный смысл. На светских изображениях ковчега не делали. Отметим, что изготовить такой ковчег — сделать углубление в доске и выровнять его поверхность — совсем непросто. Делалось это в соответствии со специальными церковными требованиями. Это особенность старых икон (по крайней мере, до XVII века), написанных на досках.

Рис. 35. Портрет-икона Ивана IV (Василия Блаженного). Хранится в Национальном музее города Копенгагена

Наша гипотеза. Василий Блаженный — это царь Иван IV Васильевич (1547–1553).

Мы считаем, что в 1553 году царь Иван тяжело заболел, отошел от дел, превратился в юродивого. Такому превращению способствовала его особая набожность, о которой мы говорили. Само слово «Василий» означает попросту «царь» (= базилевс). Когда Иван = Василий Блаженный (то есть Блаженный Царь) умер, его смерть, естественно, была отмечена в официальных записях Разрядного приказа. Он был пышно похоронен. Хоронили не просто юродивого, а бывшего царя! Впоследствии Ивана = Василия Блаженного канонизировали. Кроме Василия Блаженного, московского чудотворца, в святцах упоминается также и Иван Блаженный, московский чудотворец, о котором никаких подробностей неизвестно. Возможно, это тот же Иван = Василий Блаженный, дважды попавший в святцы под своими двумя именами: Василий и Иван.

Отождествление Ивана IV — покорителя Казани — с Василием Блаженным также косвенно подтверждается тем, что построенный в честь покорения Казани Покровский собор на Красной площади в Москве до сих пор называется собором Василия Блаженного.

Сегодня считается, что первый сын Ивана IV — младенец Дмитрий умер сразу же после того, как ему присягнули в 1553 году. Однако из документов следует, что при малолетнем Дмитрии был создан опекунский совет — «Избранная рада», — который действовал до 1563 года. Считается, будто после внезапной смерти младенца Дмитрия Иван IV «неожиданно выздоровел» и тут же устроил над собой опеку — опекунский совет. Историки строят различные предположения, чтобы объяснить, зачем взрослому царю потребовалось такое странное опекунство.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: