Екатерина Умнякова - Как работает иммунитет [litres]

- Название:Как работает иммунитет [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:М.

- ISBN:978-5-17-112323-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Умнякова - Как работает иммунитет [litres] краткое содержание

Для широкого круга читателей.

Как работает иммунитет [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

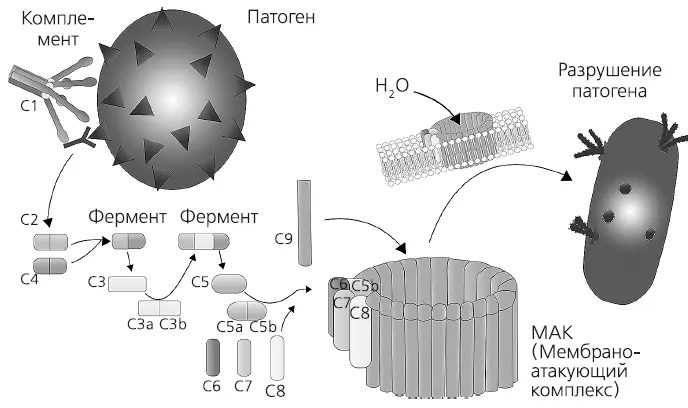

Как устроена система комплемента? Это сеть, состоящая из примерно 50 белков сыворотки крови, которые работают в кооперации друг с другом. Основные функции этого каскада осуществляют 9 белков комплемента (С1–С9), а сами реакции запускаются тремя различными путями. Рассмотрим классический путь активации комплемента, который был открыт в первую очередь. Сначала белок C1 распознает мишень и его молекулы прикрепляются к чужеродным клеткам или к измененным клеткам организма. Далее запускается каскад реакций, при котором основные участники системы комплемента С2–С9 последовательно взаимодействуют друг с другом – постепенно расщепляются на фраг- менты, которые позже объединяются в молекулярные комплексы.

Система комплемента

В результате каскада реакций белков C1-C9 происходят следующие процессы:

1. Образование провоспалительных сигнальных молекул, которые привлекают иммунные клетки в очаг развития реакций после преобразований молекул С3 и С5 в фрагменты С3а и С5а. Эти сигнальные молекулы усиливают воспаление.

2. Образование опсонинов. Они связываются с чужеродными клетками, их частями, а в некоторых случаях и с собственными клетками организма. Опсонины указывают иммунным клеткам на то, что должно быть удалено из организма. Молекулы-опсонины, которые образуются при активации системы комплемента, выполняют фактически ту же функцию, что и антитела, обозначающие фрагменты клеток и клетки, которые необходимо удалить из организма.

3. Осуществление антимикробной функции. Благодаря реакциям белков С5–С9 происходит разрушение некоторых типов бактериальных клеток – грамотрицательных бактерий. Преобразованная молекула С5 способна объединяться с компонентами с С6 по С9. Молекулы С9 объединяются в структуру, напоминающую колодец. Эта конструкция встраивается в мембрану бактерии и образует в ней пору. Когда таких пор становится много, из клетки вытекает ее содержимое и микроб погибает.

Зачем системе комплемента 50 белков, если основные функции выполняют всего девять? Остальные белки – это регуляторы системы. Контроль очень важен – если активация системы комплемента будет происходить на здоровых клетках организма, то могут повреждаться ткани и органы, возникать очаги воспаления и развиться заболевания. Иногда дисрегуляция системы комплемента все же происходит. При этом, она работает либо недостаточно активно, либо чрезмерно эффективно. Это провоцирует возникновение патологических состояний, а также может осложнять последствия инсультов, инфарктов, нейродегенеративных и аутоиммунных заболеваний.

После того, как вы познакомились практически со всеми органами, клетками и молекулами иммунитета, у вас могут возникнуть вопросы. Зачем нашей иммунной системе такое количество компонентов? Неужели нельзя обойтись несколькими сигнальными молекулами, двумя-тремя типами клеток, убивающих патогены, и несколькими видами опсонинов – молекул-меток?

К сожалению, или к счастью, это невозможно. Для того, чтобы прицельно, локально и быстро защищать организм от многих угроз, необходимы различные «инструменты», которые функционируют в рамках иммунного ответа. На его запуск организм тратит большое количество ресурсов. Поэтому существует множество компонентов иммунной системы, благодаря которым борьба с патогенами происходит эффективно и с наименьшими потерями.

Врожденный иммунитет и приобретенный иммунитет реагируют на патогены в организме человека по-разному. И тем не менее при запуске механизмов иммунного ответа и в том, и в другом случае происходит узнаваниечужеродных клеток и молекул.

У системы врожденного иммунитета есть специальные распознающие или рецепторные молекулы – толл-подобные рецепторы или toll-like receptors (TLR). Всего в организме человека существует 10 подобных типов рецепторов. Они узнают наиболее общие для различных патогенов молекулярные структуры – паттерны. При этом каждый тип рецептора определяет какую-то одну вариацию структуры патогена. Эти паттерны – это сложные молекулы, состоящие из различных белков, углеводов, липидов и нуклеиновых кислот. Их комбинации характерны для определенной группы патогенов – бактерий, вирусов, грибков, простейших, но не характерны для наших собственных клеток. Молекулярные паттерны выполняют функции «отпечатков пальцев». Они «выдают» патогенов иммунным клеткам – сообщают, какой именно инфекционный агент находится в организме и представляет угрозу для других клеток. Например, липополисахарид грамотрицательных бактерий или ЛПС. Липополисахарид – это комплекс липидов и полисахаридов, из которых состоит клеточная стенка этой группы бактерий. Грамотрицательные бактерии характерны тем, что у них есть клеточная стенка – особая защитная оболочка, в состав которой входит ЛПС. Получается, что ЛПС ассоциирован с определенной группой в том числе и патогенных бактерий.

Что происходит в организме при попадании грамотрицательной бактерии? Сначала на нее действует множество факторов внутренней среды. В результате этих процессов грамотрицательная бактерия может терять участки своей защитной оболочки. Далее следует реакция врожденного иммунитета – TLR рецепторы 4 типа, которые находятся на поверхности макрофагов, улавливают сигнал от ЛПС. Это активизирует макрофаги, и после получения сигнала они отправляются «на охоту» за бактерией. Здесь мы рассмотрели только один пример с TLR4, но вообще клетки врожденного иммунитета обладают множеством разных типов рецепторов к различным молекулярным паттернам патогенов: вирусным ДНК и РНК, белкам жгутиков особо опасных бактерий и другим молекулярным комплексам возбудителей инфекций. Благодаря способности рецепторов распознавать молекулы патогенов, клетки врожденного иммунитета (нейтрофилы, макрофаги и другие) получают сигналы об угрозах и начинают действовать – поглощать патогены и их части, выбрасывать токсичные для вредоносных микробов белки, пептиды, а также сигнальные молекулы для усиления воспаления и привлечения бóльшего количества иммунных клеток.

Ответ врожденного иммунитета запускается молниеносно. Уже через нескольких минут потенциальный возбудитель инфекции обезврежен, а спустя несколько часов иммунная система выводит его из организма.

После того, как воспалительные реакции врожденного иммунитета ускорили лимфоток организма, активизируются процессы приобретенного иммунитета. Дендритные клетки захватывают патогены, разрушают его внутри себя и направляются в ближайший лимфатический узел, где локализуются лимфоциты. После этого дендритная клетка размещает части патогена на своих молекулах MHC. Таким образом она показывает лимфоцитам – Т- и В-клеткам – «фоторобот» патогенов или молекулярные фрагменты вредителей. В зависимости от того, какова природа этого антигена и какому из лимфоцитов был этот антиген представлен, могут запускаться два типа реакций – гуморальный ответ, при котором образуется большое количество антител против конкретного антигена, и клеточный иммунный ответ. Он подразумевает образование лимфоцитов, способных убивать зараженные клетки или сигнализировать об угрозе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Екатерина Умнякова - Как работает иммунитет [litres]](/books/1082598/ekaterina-umnyakova-kak-rabotaet-immunitet-litres.webp)

![Екатерина Мекачима - За тридевять земель [litres]](/books/1056641/ekaterina-mekachima-za-tridevyat-zemel-litres.webp)

![Екатерина Васина - Да, детка, это – реальность! [litres]](/books/1057960/ekaterina-vasina-da-detka-eto-realnost-lit.webp)

![Екатерина Урузбиева - Охота на Тени [litres]](/books/1062038/ekaterina-uruzbieva-ohota-na-teni-litres.webp)

![Екатерина Флат - В погоне за тайной [litres]](/books/1063073/ekaterina-flat-v-pogone-za-tajnoj-litres.webp)

![Екатерина Рождественская - Балкон на Кутузовском [litres]](/books/1064280/ekaterina-rozhdestvenskaya-balkon-na-kutuzovskom-li.webp)

![Екатерина Звонцова - Серебряная клятва [litres]](/books/1064926/ekaterina-zvoncova-serebryanaya-klyatva-litres.webp)

![Екатерина Елизарова - Хранительница дракона [litres]](/books/1066933/ekaterina-elizarova-hranitelnica-drakona-litres.webp)

![Екатерина Соболь - Призрачный сыщик [litres]](/books/1143957/ekaterina-sobol-prizrachnyj-sychik-litres.webp)