Михаил Супотницкий - Микроорганизмы, токсины и эпидемии

- Название:Микроорганизмы, токсины и эпидемии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вузовская книга

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Супотницкий - Микроорганизмы, токсины и эпидемии краткое содержание

Кроме того, в монографии, впервые для отечественной литературы, обстоятельно освещены эпидемиология биологического террористического акта и методология выявления такого преступления. Книга хорошо иллюстрирована, содержит приложения и рассчитана на широкий круг специалистов.

Микроорганизмы, токсины и эпидемии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

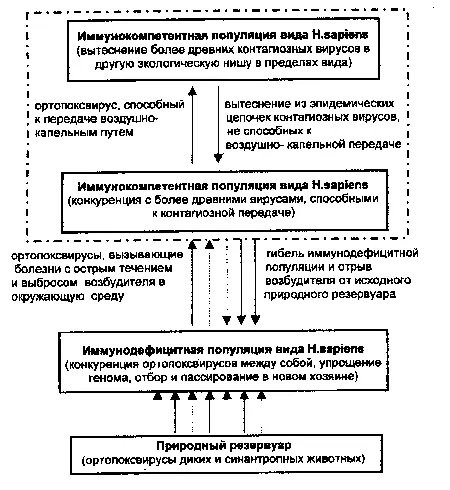

Задолго до появления вируса натуральной оспы, в результате эволюционной дивергенции в семействе Poxviridae произошло обособление отдельных видов в разных экологических нишах. Это снимало конкуренцию между подвидами и вело к образованию неконкурирующих между собой видов, при относительно небольшой генотипической дифференциации между ними. Малочисленность и разбросанность популяций диких животных позволяли распространяться среди них возбудителям, вызывающим оспенные инфекции с длительным заразным периодом, наличием носительства и хроническим течением болезни. Проникнув случайным образом в популяцию вида Homo sapiens, микроорганизм либо не вызывал специфической болезни, либо не мог серьезным образом конкурировать в эпидемических цепочках с другими патогенными микроорганизмами человека. Иная ситуация могла наблюдаться в достаточно крупных иммунодефицитных сообществах людей (рис. 66).

Рис. 66. Схематическое изображение возможного механизма формирования узкой специализации у возбудителя натуральной оспы и его отрыва от исходного природного резервуара.

G. Werner и соавт. (1968), еще до обнаружения ВИЧ, провели ряд интересных экспериментов, показавших, что у иммунодефицитных особей возможно значительное снижение специфичности заражения поксвирусами. По их данным у облученных кроликов вирус вакцины (ортопоксвирус, используемый для иммунизации против вируса натуральной оспы) вызывал острую болезнь. У облученных крыс, обычно абсолютно невосприимчивых к вирусу этромелии (вирус оспы мышей), инфицирование этим вирусом вызывало острую инфекцию с 30 % смертностью. Аналогичное явление могло наблюдаться и среди иммунодефицитных людей, только с той поправкой, что инфекционные процессы происходили при жесткой конкуренции между несколькими видами ортопоксвирусов, чьи экологические потребности оказались сходными. Полиморфизации вирусов, накоплению их специализированных дегенеративных форм, способствовало отсутствие селективного давления со стороны иммунной системы. В эпидемических цепочках, образовавшихся в социально организованных и плотных «популяциях» людей, большую возможность сохраниться имели подтипы возбудителей, вызывающих болезнь с острым течением и массивным выделением вируса в окружающую среду. Одновременно, пассированием через особи с различной степенью иммунодефицитности, происходил отбор более вирулентных производных. В жесткую конкуренцию с поксвирусами могли вступить более древние возбудители эктодермозов, например, из семейства Herpesviridae, также способные к контактной передаче. В этой борьбе победил вирус, передающийся между людьми воздушно-капельным путем и имеющий относительно длительный инкубационный период. Последнее свойство позволило ему, инфицируя подрастающее восприимчивое поколение, сохраняться тысячи лет в относительно малочисленных и приобретших постэпидемический иммунитет популяциях.

Образование в процессе эволюции вируса натуральной оспы из циркулирующих в популяциях диких животных менее специализированных осповирусов, разумеется, было случайным событием. Однако он оказался идеальным антагонистом возбудителей медленных инфекций, вызывающих развитие иммунодефицитных состояний. Инкубационный период оспы достигает 17 сут и поэтому болезнь распространяется медленно, но благодаря высокой контагиозности возбудителя — по принципу «из дома в дом», поражает многих.

В отличие от ВИЧ, вирус натуральной оспы менее опасен, он не вызывает 100 % гибели заболевших людей и не образует столь длинных (ограниченных лишь количеством человеческих особей) эпидемических цепочек. Постепенное и повсеместное истребление ВНО носителей ретровирусов среди людей, оборвало их эпидемические цепочки. Это способствовало увеличению продолжительности жизни и репродуктивного периода человека. Отсюда, видимо, идет и происхождение древнеегипетского мифа, произвольно истолкованного Лопухиным как свидетельство о потопе; и представление об оспе у всех народов, сталкивавшихся с ней, как об «очистительной болезни»; а также почитание Бога Оспы отдельными племенами, расселение которых в Центральной Африке происходило в античное время и позже (рис. 67).

Рис. 67. Бог оспы Сопоне. Бог оспы Сопоне — один из наиболее почитаемых богов у нигерийского племени йоруба [Девис М., 1980]

На протяжении истории человечества оспа появлялась и исчезала неоднократно (см. рис. 21). По завершению последней великой оспенной пандемии в конце XVII столетия, во всем мире трудно было найти взрослого человека без оспенных отметин на лице. В те годы оспины рассматривались как в своем роде «метка Господа», даровавшего этому человеку жизнь. Английский историк Маколей писал про те времена: «Моровая язва или чума была более смертельна, чем оспа, но зато она посещала наши берега лишь однажды или дважды на памяти людей, тогда как оспа неотступно пребывала между нами, наполняя кладбища покойниками, терзая постоянно страхом всех тех, которые еще не болели ею, оставляя на лицах людей, жизнь которых она пощадила, безобразные знаки, как клеймо своего могущества» (цит. по К.В. Рыжову, 1999). Начало же последнего периода экспоненциального роста численности человечества, многие ученые хронологически относят на конец XVII столетия, т. е. на окончание последней великой оспенной пандемии.

Генетические метки прошлых пандемий СПИДа.Выше мы уже отметили, что повышенную частоту встречаемости 32 bр делеций гена CCR5 в популяциях людей, можно рассматривать как своеобразный генетический шрам, оставленный прошлыми эпидемиями СПИДа. Но африканцы, контактирующие с природным резервуаром ВИЧ, находящимся среди африканских приматов, оказывается, менее знакомы со СПИДом, чем европейцы! Это заставляет усомниться в правильности распространенных представлений о месте происхождения негроидной расы. Частота распределения аллелей гена CCR5 свидетельствует о том, что люди черной расы пришли в тропическую Африку сравнительно недавно и с севера, предки же современных европейцев контактировали с ВИЧ очень длительное время. Однако где и когда это произошло?

В какой-то мере ответ на этот вопрос дает отсутствие следов цивилизаций в регионе Африки южнее Сахары. Считается, что центральная и восточная Африка являются очагами зарождения человечества, однако каких либо следов материальной культуры, появившихся там ранее I в. н. э., южнее Сахары не находят [см. работу Бонгард-Левиной Г.М., 1989]. В европейских популяциях людей ВИЧ присутствовал еще с тех времен, когда разрозненные и малочисленные праевропейские племена шли за отступающими ледниками на север Европы. Из-за небольшой численности и рассеянности они были менее уязвимы для возбудителей острых контагиозных инфекций (т. е. использующих стратегию паразитизма первого типа), в том числе и ВНО. Однако эпидемические цепочки ВИЧ и подобных вирусов среди европейцев поддерживались сравнительно долго, возможно до античных и, даже до сокрушительных раннесредневековых эпидемий контагиозных болезней, собирательно называемых тогда «чумой». До эпидемий контагиозных болезней продолжительность жизни «первобытных» европейцев редко превышала 30 лет, как сегодня негров в пораженной ВИЧ Уганде.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084187/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch.webp)