Наталья Бехтерева - Здоровый и больной мозг человека

- Название:Здоровый и больной мозг человека

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АСТ»

- Год:2010

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-17-062544-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталья Бехтерева - Здоровый и больной мозг человека краткое содержание

Здоровый и больной мозг человека - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Далее, если эксперимент позволяет проводить исследования на животных чистых линий или с достаточно сходными характеристиками, то сравнивать результаты, полученные при исследованиях, проведенных у больных с помощью вживленных электродов, достаточно сложно, а иногда и невозможно даже у лиц, страдающих одним и тем же заболеванием. Хорошо известны трудности, с которыми встречается каждый исследователь при попытке получить те или иные физиологические (биохимические и т. п.) характеристики и у здоровых людей. Как же сложно получить конкретные нейрофизиологические данные, если принять во внимание, что метод вживленных электродов применяется в диагностических и лечебных целях у наиболее тяжелого контингента больных с хроническими заболеваниями. Тяжесть заболевания, а отсюда состояние мозга и организма обследуемых больных определяются нередко очень большим числом составляющих, в том числе и не всегда поддающихся учету.

Стремление разработать новые приемы, пути и принципы диагностики и лечения болезней мозга и четкое понимание того, что ключом к решению этой проблемы является прежде всего теория физиологии, определили полиметодическую постановку исследований в самом начале нашей работы.

Эта полиметодичность была реализована в виде комплексного метода изучения мозга человека (Бехтерева и др., 1967а, 1967б), который мы сами долгое время рассматривали лишь как адекватную задачам компиляцию методик. Не отказываясь полностью от такого определения, сейчас мы уже вправе говорить, что этот комплексный метод завоевал право на самостоятельное значение и, в свою очередь, насчитывает уже ряд дочерних приемов, представляющих собой целенаправленное, ориентированное сужение или расширение метода, обогащение его возможностями биохимии, фармакологии и клиники.

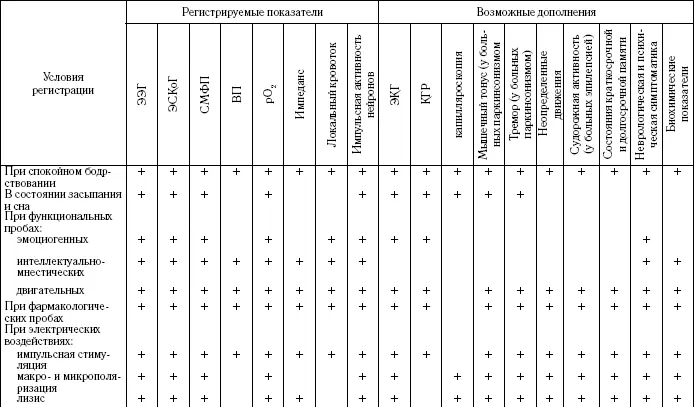

В целях удобства и наглядности изложения комплексный метод изучения мозга первоначально представлялся нами в виде двух основных составляющих:

1) регистрации различных физиологических показателей жизнедеятельности мозга в динамике физиологических состояний обследуемого лица и при применении функциональных тестов;

2) регистрации различных показателей жизнедеятельности мозга и организма при диагностических и лечебных электрических воздействиях через вживленные электроды (Бехтерева, 1974).

Такое деление было и остается правомерным, но, может быть, сейчас, когда путевка в жизнь этому методу уже давно подписана, целесообразно выделить принципиальную сущность метода, которая заключается в регистрации и анализе наиболее оптимального для каждого данного исследования комплекса показателей, характеризующих спонтанные и заданные изменения физиологического состояния больного в ответ на сигналы, поступающие через сенсорные входы, и в том числе при эмоционально-психических реакциях, фармакологических пробах, электрических точечных модулирующих и разрушающих воздействиях на мозг (табл. 1).

Таблица 1

Схема комплексного метода изучения мозга и возможных его дополнений

Примечание. Знаком «+» обозначены наиболее часто используемые приемы.

Понятно, что в связи с задачами научных исследований анализировалась динамика отдельных показателей или, наоборот, проводилось углубленное изучение связи различных физиологических процессов. Однако уже само выделение результатов, полученных при использовании какой-либо составляющей комплексного метода, было производным возможности выбора оптимального показателя для решения определенной проблемы. При этом, как правило, дальнейшей оптимизации исследований служило наилучшим образом обеспечиваемое тем же комплексным методом сочетание результатов анализа избирательно двух, трех и более физиологических показателей. Примером служит научное направление, созданное сотрудником нашего отдела В. М. Смирновым, – стереотаксическая неврология (Смирнов, 1976). Взяв за основу данные регистрации различных показателей жизнедеятельности мозга и организма при точечных электрических воздействиях через вживленные электроды, он использует результаты регистрации медленной электрической и неэлектрической активности мозга, а также периферического показателя – КГР – вне электростимуляций.

Углубление в проблему органически определило необходимость использования данных о динамике активности нейронных популяций. По ходу дальнейшего изложения материалов предполагается рассмотреть результаты использования многих методов, применяемых в изучении физиологии здорового и больного мозга, но уже под другим углом зрения. В данной главе, где рассматриваются не методики, а принципиальные возможности изучения физиологии здорового и больного мозга человека с их помощью, будут рассмотрены прежде всего те традиционные или нетрадиционные приемы, возможности которых в последние годы существенно расширились.

Каковы же сейчас возможности и границы основных составляющих комплексного метода в изучении механизмов мозга здорового и больного человека?

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) является информативным показателем местных и общих патологических и в известных рамках физиологических перестроек функционального состояния мозга. Основные положения, определившие ее клиническую ценность, были открыты в 30-х годах, а в последующем дополнены и развиты. Со времени открытия медленных волн в области опухоли (Walter, 1936) электроэнцефалография широко используется для выявления местного поражения мозга, что нашло отражение в обширной литературе. Конкурирующим с ней методом диагностики при очаговых органических поражениях мозга становится вычислительная томография в различных вариантах (Ghazy et al., 1978). Однако ценность ЭЭГ не исчерпывается выявлением области поражения, поэтому этот метод остается на вооружении в клинике поражений ЦНС (опухолей, травм и сосудистых заболеваний мозга), а при эпилепсии продолжает быть ведущим. Более того, применение адекватного математического и технического аппарата извлечения полезной информации из данных ЭЭГ определяет и некоторые принципиально новые возможности управления состоянием больного мозга.

Более 30 лет назад мы провели исследование по выявлению прогностических критериев у больных с опухолями мозга путем сопоставления энцефалограмм, записанных до и после операции (Бехтерева, Орлова, 1957). Обнаружилось на первый взгляд неожиданное явление – непосредственный послеоперационный исход был наилучшим у тех больных, у которых в области расположения опухоли регистрировались выраженные медленные волны. В результате анализа полученных данных мы пришли к выводу о защитной роли медленных волн в зоне опухоли и дали практические рекомендации по фармакологической подготовке к операции больных с наиболее сохранной дооперационной ЭЭГ. Такого рода целенаправленный анализ был предпринят нами впервые, но справедливость требует отметить, что идею возможной защитной роли очаговых медленных волн высказал в 1953 году Грей Уолтер (Walter, 1953). Этому аспекту вопроса и далее уделяется сравнительно немного внимания, по крайней мере до тех пор, пока не начинается интенсивное нейрофизиологическое изучение проблемы памяти и не выдвигается представление о распределенности матрицы хранения памяти (Бехтерева, 1977), открывшее новые перспективы использования данных ЭЭГ больного мозга.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: