Валентина Копаева - Глазные болезни

- Название:Глазные болезни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Медицина

- Год:неизвестен

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентина Копаева - Глазные болезни краткое содержание

Для студентов медицинских вузов и начинающих офтальмологов.

Глазные болезни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Слезоотводящие пути состоят из слезных канальцев, слезного мешка и носослезного протока (см. Рис. 8.1).

Слезные канальцы (canaliculi lacrimales) начинаются слезными точками (punctum lacrimale), которые находятся на вершине слезных сосочков обоих век и погружены в слезное озеро. Диаметр точек при открытых веках 0,25–0,5 мм. Они ведут в вертикальную часть канальцев (длина 1,5–2 мм). Затем ход их меняется почти на горизонтальный. Далее они, постепенно сближаясь, открываются в слезный мешок позади внутренней спайки век каждый в отдельности или слившись предварительно в общее устье. Длина этой части канальцев 7–9 мм, диаметр 0,6 мм. Стенки канальцев покрыты многослойным плоским эпителием, под которым находится слой эластических мышечных волокон.

Слезный мешок (saccus lacrimalis) расположен в костной, вытянутой по вертикали ямке между передним и задним коленами внутренней спайки век и охвачен мышечной петлей (m. Horneri). Купол его выступает над этой связкой и находится пресептально, т. е. вне полости глазницы. Изнутри мешок покрыт многослойным плоским эпителием, под которым находится слой аденоидной, а затем плотной волокнистой ткани.

Слезный мешок открывается в носослезный проток (ductus nasolacrimalis), который проходит сначала в костном канале (длина около 12 мм). В нижнем же отделе он имеет костную стенку только с латеральной стороны, в остальных отделах граничит со слизистой оболочкой носа и окружен густым венозным сплетением. Проток открывается под нижней носовой раковиной на расстоянии 3–3,5 см от наружного отверстия носа. Общая длина его 15 мм, диаметр 2–3 мм. У новорожденных выходное отверстие протока нередко закрыто слизистой пробкой или топкой пленкой, вследствие чего создаются условия для развития гнойного или серозно–гнойного дакриоцистита. Степка протока имеет такое же строение, как и стенка слезного мешка. У выходного отверстия протока слизистая оболочка образует складку, которая играет роль запирающего клапана.

В целом можно принять, что слезоотводящий путь состоит из небольших мягких трубочек различной длины и формы с изменяющимся диаметром, которые стыкуются под определенными углами. Они соединяют конъюнктивальную полость с носовой, куда и происходит постоянный отток слезной жидкости. Он обеспечивается за счет мигательных движений век, сифонного эффекта с капиллярным притяжением жидкости, заполняющей слезные пути, перистальтического изменения диаметра канальцев, присасывающей способности слезного мешка (вследствие чередования в нем положительного и отрицательного давления при мигании) и отрицательного давления, создающегося в полости носа при аспирационном движении воздуха.

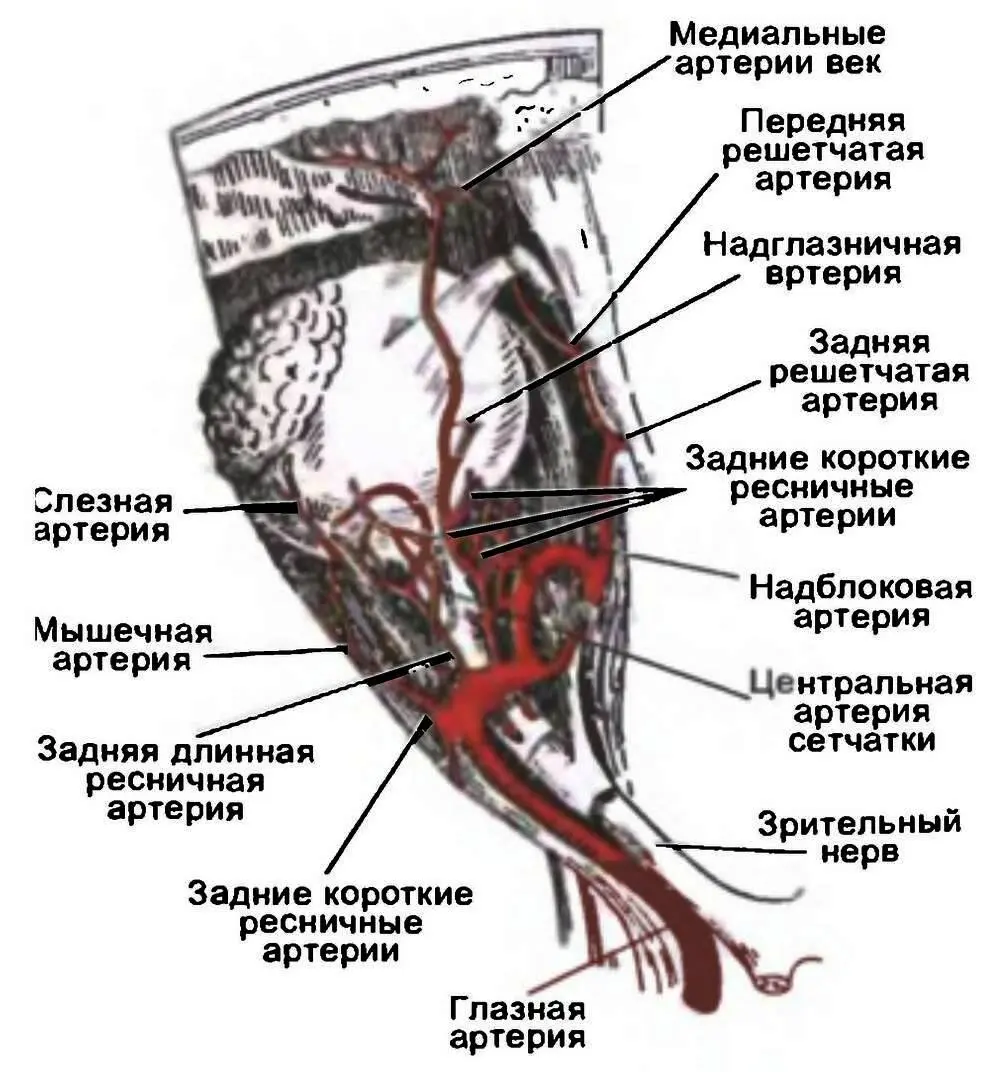

Кровоснабжение глаза и его вспомогательных органов

Артериальная система органа зрения

Основную роль в питании органа зрения играет глазная артерия (а. ophthalmica) – одна из основных ветвей внутренней сонной артерии. Через зрительный канал глазная артерия проникает в полость глазницы и, находясь сначала под зрительным нервом, поднимается затем с наружной стороны вверх и пересекает его, образуя дугу.

Рис. 3.8. Кровеносные сосуды левой глазницы (вид сверху) [из работы М Л. Краснова, 1952, с изменениями!

От нее и отходят все основные веточки глазной артерии (рис. 3.8).

■ Центральная артерия сетчатки (а. centralis retinae) – сосуд небольшого диаметра, идущий от начальной части дуги глазной артерии. На расстоянии 7–12 мм от заднего полюса глаза через твердую оболочку она входит снизу в глубь зрительного нерва и направляется в сторону его диска одиночным стволом, отдавая в обратном направлении тонкую горизонтальную веточку (рис. 3.9). Нередко, однако, наблюдаются случаи, когда глазничная часть нерва получает питание от небольшой сосудистой веточки, которую часто называют центральной артерией зрительного нерва (a. centralis nervi optici). Топография ее не постоянна: в одних случаях она отходит в различных вариантах от центральной артерии сетчатки, в других – непосредственно от глазной артерии В центре ствола нерва эта артерия после Т–образного деления занимает горизонтальное положение и посылает множественные капилляры в сторону сосудистой сети мягкой мозговой оболочки. Внутриканальцевая и околоканальцевая части зрительного нерва питаются за счет г. recurrens a.ophthalmica, r.recurrens a. hypophysialis sup.ant. и rr. intracanaliculares a.ophthalmica.

Рис. 3.9. Кровоснабжение зрительного нерва и сетчатки (схема) [по Н. Remky, 1975].

Центральная артерия сетчатки выходит из стволовой части зрительного нерва, дихотомически делится вплоть до артериол 3–го порядка (рис. 3.10), формируя сосудистую сеть, которая питает мозговой слой сетчатки и внутриглазную часть диска зрительного нерва. Не столь уж редко на глазном дне при офтальмоскопии можно увидеть дополнительный источник питания макулярной зоны сетчатки в виде a. cilioretinalis. Однако она отходит уже не от глазной артерии, а от задней короткой ресничной или артериального круга Цинна–Галлера. Ее роль очень велика при нарушениях кровообращения в системе центральной артерии сетчатки.

■ Задние короткие ресничные артерии (aa.ciliares posteriores breves) – ветви (длиной 6–12 мм) глазной артерии, которые подходят к склере заднего полюса глаза и, перфорируя ее вокруг зрительного нерва, образуют интрасклеральный артериальный круг Цинна–Галлера. Они формируют также собственно сосудистую оболочку – хориоидею (рис. 3.11). Последняя посредством своей капиллярной пластинки питает нейроэпителиальный слой сетчатки (от слоя палочек и колбочек до наружного плексиформного включительно). Отдельные ветви задних коротких ресничных артерий проникают в ресничное тело, но существенной роли в его питании не играют. В целом же система задних коротких ресничных артерий не анастомозирует с какими–либо другими сосудистыми сплетениями глаза Именно по этой причине воспалительные процессы, развивающиеся в собственно сосудистой оболочке, не сопровождаются гиперемией глазного яблока.

■ Две задние длинные ресничные артерии (aa.ciliares posteriores longae) отходят от ствола глазной артерии и располагаются дистальнее задних коротких ресничных артерий. Перфорируют склеру на уровне боковых сторон зрительного нерва и, войдя в супрахориоидальное пространство на 3 и 9 часах, достигают ресничного тела, которое в основном и питают. Анастомозируют с передними ресничными артериями, которые являются ветвями мышечных артерий (аа. musculares) (рис. 3.12).

Рис. 3.10. Топография концевых ветвей центральных артерии и вены сетчатки глаза на схеме и фотографии глазного дна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: