Николай Скепьян - Аллергические болезни: дифференциальный диагноз, лечение

- Название:Аллергические болезни: дифференциальный диагноз, лечение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Беларусь

- Год:2000

- Город:Минск

- ISBN:985-01-0277-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Скепьян - Аллергические болезни: дифференциальный диагноз, лечение краткое содержание

В справочном пособии систематизированы современные представления об аллергических болезнях и заболеваниях, полученных в связи с профессиональными вредностями, при этом особое внимание уделено новым методам лечения и вопросам организации квалифицированной аллергологической помощи больным.

Пособие предназначено для врачей-аллергологов, а также терапевтов, пульмонологов, профпатологов, гастроэнтерологов.

Аллергические болезни: дифференциальный диагноз, лечение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА)позволяет обнаруживать антитела к водорастворимым и водонерастворимым аллергенам.

Реакция основана на феномене агглютинации эритроцитов, сенсибилизированных in vitro к химическим аллергенам, при добавлении сыворотки пациента, содержащей антигаптенные антитела.

Реакция торможения миграции лейкоцитов крови (РТМЛ)основана на способности сенсибилизированных Т-лимфоцитов (например, к гаптенам) выделять лимфокин — фактор, ингибирующий миграцию лейкоцитов. С помощью PTMЛ раскрывается реакция клеточного типа (неантителозависимая) к различным антигенам.

Аллергологическое тестирование в сопоставлении с аллергологическим анамнезом и клиническими проявлениями заболевания позволяет идентифицировать наличие сенсибилизации к аллергенам, веществам, содержащим аллергены, установить наличие возможной перекрестной сенсибилизации к ряду продуктов и веществ.

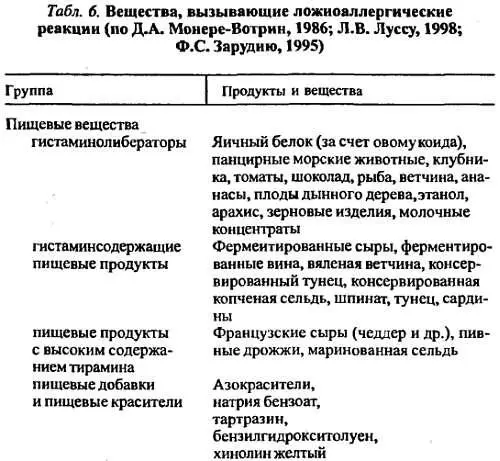

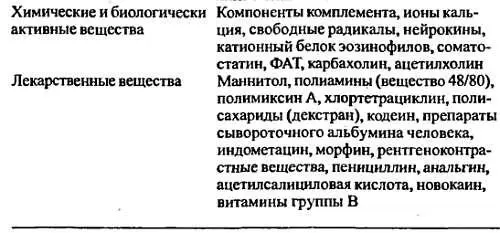

Однако некоторые потенциально существующие аллергены могут вызывать ложноаллергические реакции, клинические признаки которых весьма схожи с проявлениями истинных аллергических реакций; дифференциальная же диагностика часто может быть затруднена без идентификации специфических иммуноглобулинов к тому или иному аллергену.

Как известно, механизм развития аллергических реакций, несмотря на их многообразие, участие в их реализации различных клеток и биологически активных веществ, включает: иммунологическую, патохимическую и патофизиологическую фазы (А.Д. Адо, 1978).

Запуск иммунологической фазы чаще осуществляется при повторной встрече с аллергеном (через 7—14 дней) посредством презентации его макрофагами (неспецифическая форма реагирования) Т-хелперам-2 (Тх2). Тх2 через систему интерлейкинов обеспечивают специфический ответ, опосредованный В-лимфоцитами, трансформирующимися в плазмоциты, экспрессирующими IgE, специфические по отношению к аллергену (специфическая форма реагирования).

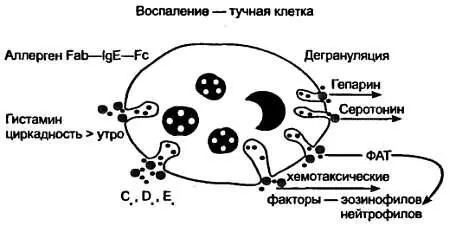

Патохимическая фаза характеризуется выбросом тучной клеткой (индуцированной комплексом специфического IgE с аллергеном) ряда биологически активных веществ. Последние весьма многообразны: гистамин и гистаминоподобные вещества уже через несколько минут вызывают немедленную раннюю реакцию; лейкотриены, хемотаксические факторы эозинофилов, нейтрофилов провоцируют позднюю, отсроченно-воспалительную реакцию.

Патофизиологическая фаза аллергической реакции на одни и те же биологически активные вещества, в зависимости от локализации «шокового» органа, проявляется весьма пестрой клинической картиной — ринитом, бронхиальной астмой, альвеолитом, крапивницей, отеком Квинке, анафилактическим шоком (при реагиновом типе реакции).

Однако следует отметить, что ряд потенциальных аллергенов из числа пищевых веществ, гаптенов наряду с истинными аллергическими способны индуцировать ложноаллергические реакции (рис. 2).

Рис. 2. Патогенетические механизмы ложноаллергических реакций (Приведенная тучная клетка, отражающая течение специфической аллергической реакции, может реагировать на различные другие неспецифические неаллергенные факторы. Это обусловлено тем, что тучные клетки гетерогенны и подразделяются на типичные соединительнотканные тучные клетки вокруг сосудов, атипичные тучные клетки слизистых оболочек во всех слоях слизистой желудочно-кишечного тракта и в легочной ткани, базофилы в верхних дыхательных путях, которые способны отвечать на стимулы IgE и аллергена, а также такие неспецифические факторы, как вещество 48/40, полимиксин, опиаты, контрастные вещества)

Это может быть обусловлено способностью некоторых веществ вызывать высвобождение гистамина из тучных клеток, базофилов неспецифическим путем на холинергической основе с проявлением только патохимической и патофизиологической фазы (при отсутствии иммунологической). Как отмечает Л.В. Лусс (1988), йодсодержащие и рентгеноконтрастные вещества, например, могут осуществлять либерацию медиаторов на неспецифической основе из тучных клеток, базофилов, нейтрофилов и тромбоцитов путем неспецифической активации комплемента.

Стимуляторы высвобождения гистамина, как отмечает Ф.С. Зарудий (1985), весьма разнообразны: свободные высокоокислительные радикалы, ионы кальция, катионный белок эозинофилов, маннитол, хлортетрациклин, декстран, кодеин, препараты сывороточного альбумина, индометацин, карбахолин, морфин, промедол, рентгеноконтрастные вещества и др.

Ложноаллергические реакции в значительной мере провоцируются на фоне ряда заболеваний желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы, нейроэндокринопатий, приема продуктов с высоким содержанием гистамина или тирамина. Предрасположенность к ложноаллергическим реакциям при аллергических заболеваниях и без них высока при снижении дезинтоксикационной функции по отношению к гистамину и гистаминоподобным продуктам в связи со снижением активности гистаминазы, гистаминопексической способности тканевых белков (Л.В. Лусс, 1998; В.И. Пыцкий с соавт., 1999). Ложноаллергические реакции возникают при нарушении метаболизма арахидоновой кислоты. Например, нестероидные противовоспалительные средства (препараты салициловой кислоты), анальгетики угнетают активность циклоксигеназы и индуцируют липоксигеназный путь обмена простагландинов, сдвигают баланс в сторону преимущественного образования лейкотриенов и тем самым провоцируют патохимическую фазу ложноаллергической реакции.

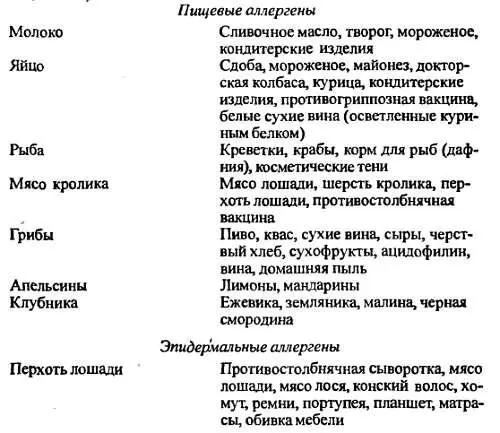

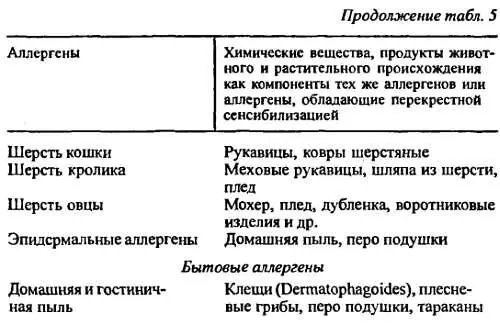

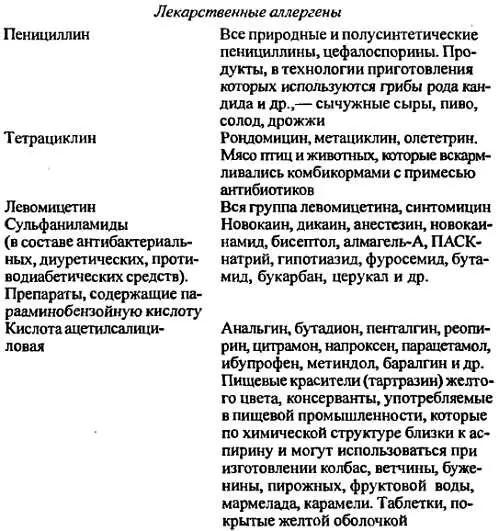

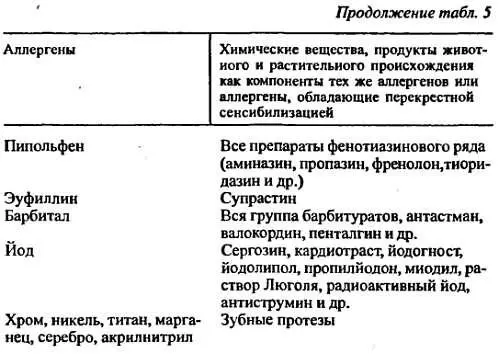

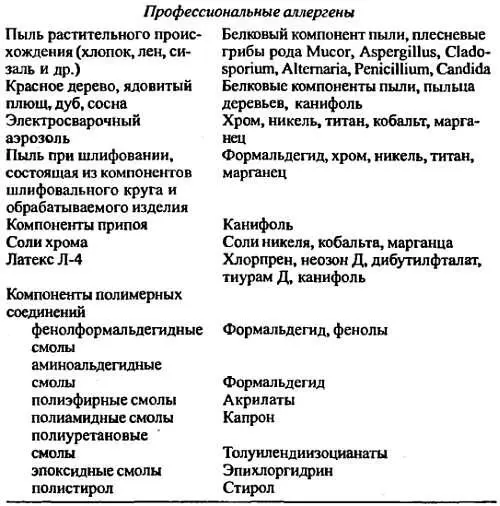

В связи с этим приводим обобщенные перечни аллергенов, изделий, содержащих аллергены, и компоненты, обладающие перекрестной сенсибилизацией, в сопоставлении с веществами, вызывающими ложноаллергические реакции (табл. 5,6), что позволит в ряде случаев осуществлять более углубленную дифференциальную диагностику наблюдаемых в общеклинической практике истинных аллергических и ложноаллергических реакций.

Некоторые аспекты лечения аллергических болезней

Интервал:

Закладка: