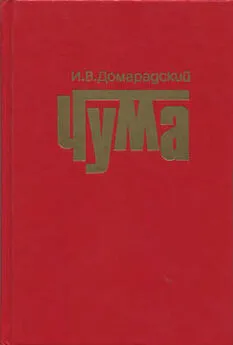

Игорь Домарадский - Чума

- Название:Чума

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Медицина

- Год:1998

- Город:Москва

- ISBN:5-225-04483-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Домарадский - Чума краткое содержание

Изложены эпизоотология, эпидемиология и некоторые аспекты природной очаговости инфекции. описаны биология возбудителя, патогенез, клиническая картина, дифференциальная диагностика и лечение чумы; показана роль иммунитета, профилактики, даются общие сведения по мерам борьбы с заболеванием. Подчеркивается огромный вклад отечественных ученых в изучение чумы, который замалчивается за рубежом и забывается в нашей стране. Подводятся итоги изучения различных аспектов проблемы чумы за последние годы и сформулированы первоочередные задачи дальнейших исследований, имеющие фундаментальное значение.

Для эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов, студентов вузов.

Чума - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Большое значение для физиологии чумного микроба имеет гликолиз? универсальный и в тоже время филогенетически наиболее древний путь метаболизма углеводов. Об этом свидетельствуют, как данные табл. 11, так и сведения о конечных продуктах диссимиляции углеводов (табл. 12) и наличии у него соответствующих ферментов. Катаболизм других углеводов и близких к ним соединений обычно начинается с превращения в субстраты, доступные для сбраживания. Примечательно, что Y. pestis присуща способность не только к анаэробному, но и к аэробному гликолизу, энергетически более выгодному, чем первый. Не есть ли все это следствие "солидного" возраста возбудителя чумы, ставшего им еще задолго до появления человека, в мезозое, т. е на заре царства млекопитающих? единственных хозяев микроба?

Что касается окисления моносахаридов до двуокиси углерода с промежуточным образованием пентозо- и гептозофосфтов (гексозомонофосфатный путь или пентозный цикл), то его удельный вес в метаболизме чумного микроба весьма невелик, хотя, по-видимому и достаточен для обеспечения его пентозами для образования нуклеиновых кислот [Рублев Б. Д., Голубинский Е. П., 1971]. Низкую активность этого цикла связывают с отсутствием у чумного микроба глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы, отличающее его от возбудителя псевдотуберкулёза [Mortlock R., Brubaker R., 1962].

Помимо гликолиза, источником энергии для чумного микроба является окисление глюконата по схеме Энтнера-Дудорова, что установлено R. Mortlock [1962] и подтверждено мною и моими коллегами [Рублев Б. Д. и др., 1971]. Однако как и для других аэробных микоорганизмов, основным источником энергии для чумного микроба служит цикл Кребса. При этом обращает на себя внимание то, что ему присущ даже глиоксилатный цикл, который используется в качестве источника метаболитов для синтеза углеродных скелетов углеводов, причём для этого он обладает несколькими формами изоцитрат-лиазы [Hiller S., Charnetzky W., 1981].

В связи с углеводным обменом нужно заострить внимание читателей еще на двух вопросах, которые тесно связаны с таксономией. Прежде всего мы имеем в виду отношение Y. pestis к глицеролу. Как известно уже давно [Безсонова, 1928], по этому признаку различают две группы штаммов? глицериннегативные и глицеринпозитивные. В подавляющем большинстве случаев первые выделяются в тех очагах, где хранителями чумного микроба являются крысы ("океанические" штаммы). Чаще всего оканические штаммы встречаются в очагах тропического пояса. Вторые же обычно выделяются от сусликов, сурков и песчанок. В связи с этим распространение глицеринпозитивных штаммов географически привязано к ареалам распространения указанных видов грызунов ("континентальные" штаммы). По нашим данным [Домарадский И. В. и др., 1974], причина негативного отношения чумного микроба к глицерину может заключаться в утрате им только одного фермента? первого в цепи последующих, а именно глицеролдегидрогеназы. Однако чем объяснить подобную "диссоциацию" чумного микроба? особенностями обмена веществ его хозяев или какими-то другими факторами (абиотическими?), пока никто не знает.

Второй вопрос касается рамнозы. После того как А. А. Безсонова [1929] предложила среду с рамнозой для дифференциации Y. pestis от Y. pseudotuberculosis, отношение чумного микроба к этой пентозе стало предметом многочисленных исследований. При этом выяснилось, что неспособность ферментировать рамнозу является весьма постоянным признаком чумного микроба. Однако, как показала E. Englesberg [1957а], начиная с 6-го дня инкубации могут появляться рамнозопозитивные клоны, с частотой порядка 10–11, с чем и связана "поздняя" ферментация, которую подчас наблюдают в лабораториях. Продолжив изучение отношения к рамнозе, E. Englesberg [1957б] показала, что рамнозопозитивные мутанты чумного микроба окисляют эту пентозу только в том случае, если их предварительно выращивают в её присутствии. При выращивании же на среде с глюкозой окисление рамнозы начинается лишь после 50-минутного контакта с ней и максимальное потребление кислорода достигается к концу 2-го часа. Однако при этом рамноза окисляется неполностью, причём одним из продуктов распада является 2-оксипропионовый альдегид. У "адаптированных" рамнозопозитивных мутантов были обнаружены изомераза рамнозы, катализирующая её превращение в рамнулозу, и рамнулозокиназа.

Однако, помимо разложения рамнозы в поздние сроки, причина которого установлена E. Englesberg [1957а], встречаются случаи, когда оно регистрируется одновременно с ферментацией других углеводов; обычно с этим сталкиваются при работе со штаммами, выделенными в горных очагах. Чем объяснить эту особенность "горных" штаммов, сказать мы не можем.

Реакции переаминирования являются центральными реакциями в белковом обмене животных, растений и микроорганизмов. Поэтому неудивительно, что они выявлены и у чумного микроба [Оленичева Л. С., Атарова Г. Т., 1967]. Обращает на себя внимание то, что в отличие от Y. pseudotuberculosis, чумной микроб лишен (-глутаматтрансферазы, (факт, представляющий интерес для их дифференциации [Bercovier H. et al., 1981]. Помимо трансаминаз, у Y. pestis обнаружены дезаминазы ряда аминокислот [Домарадский И. В., 1956] и декарбоксилаза аргинина. Наличие последней также важно для диагностики [Шиманюк Н. Я., 1972].

Показана способность чумного микроба превращать одни амнокислоты в другие, в частности орнитин в аргинин, аспартат в пролин, цистеин в метионин [Сучков Ю. Г. и др., 1971; Король В. В., 1973].

Все сказанное, вместе с независимостью от азотистых оснований и дополнительных факторов роста9, объясняет относительную неприхотливость чумного микроба к питательным средам. Однако её степень во многом зависит от происхождения штаммов, что было подмечено нами [Домарадский И. В., 1956] и стало общепризнанным в результате работ И. Л. Мартиневского [1969]. В качестве примера связи потребности в аминокислотах с происхождением штаммов можно сослаться на данные, приведенные в табл. 13.

Из других азотистых соединений внимания заслуживает мочевина, отношение к которой давно уже помогает отличать чумной микроб от возбудителя псевдотуберкулеза. Правда, сомнения в надежности этого теста были посеяны Г. Н. Ленской [1944] и Е. Е. Пунским [1960], что было связано с несовершенством тогдашней методики определения уреазы, однако после специальных исследований нескольких сонен штаммов разного происхождения неспособность чумного микроба гидролизовать мочевину была признана непреложной истиной.

3.4. Вопросы таксономии

Как видно из приведенных выше фактов, по некоторым признакам одни штаммы чумного микроба отличаются от других, что с легкой руки R. Devignat [цит. по Pollitzer R., 1954] и В. М. Туманского [1958] послужило основанием для постулата о внутривидовой неоднородности чумного микроба. Исходя из этого постулата, одна за другой стали появляться схемы соответствующих классификаций, например Л. Н. Классовского и В. С. Петрова [1970], Л. А. Пейсахиса и В. М. Степанова, [1975], Л. А. Тимофеевой и А. И. Логачёва [1975], построенные в общем по одному принципу? на признании зависимости особенностей штаммов от видовой принадлежности носителя возбудителя чумы ("зоологическая" классификация). Это привело к тому, что в 1985 г. на Всесоюзном совещании по таксономии чумного микроба была принята единая "систематическая схема подвидовых категорий для возбудителя чумы, о чём было сделано уведомление в Национальный центр по таксономии бактерий" [Наумов А. В., Самойлова Л. В., 1992]. "Универсальная" схема для определения подвидов чумного микроба, основанная на результатах определения коэффициентов подобия (S) между различными штаммами, отражена в табл. 13. Эта схема полнее, нежели другие, и удобнее для практики.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/1084186/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii.webp)