Михаил Привес - Анатомия человека [9-изд]

- Название:Анатомия человека [9-изд]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Медицина

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Привес - Анатомия человека [9-изд] краткое содержание

Анатомия человека [9-изд] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

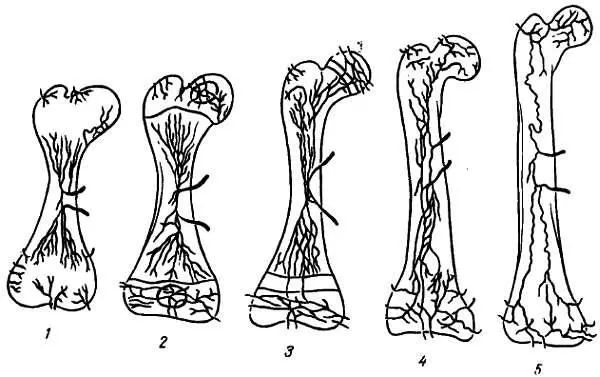

Окостенение и рост кости после рождения также протекают в тесной зависимости от кровоснабжения. Как показали исследования М. Г. Привеса, можно наметить ряд этапов возрастной изменчивости кости, связанной с соответствующими изменениями кровеносного русла (рис. 10).

Рис. 10.Схема возрастных изменений кости в связи с изменениями ее артериального русла.

1— неонатальный этап; 2— инфантильный этап; 3— ювенильный этап; 4— зрелый этап; 5— сенильный этап.

1. Неонатальный этап , свойственный плоду (последние месяцы внутриутробного развития) и новорожденному; сосудистое русло кости разделено на ряд сосудистых районов (эпифиз, диафиз, метафиз, апофиз), которые между собой не сообщаются (замкнутость, изолированность) и в пределах которых сосуды не соединяются друг с другом, не анастомозируют (концевой характер сосудов, «конечность»).

2. Инфантильный этап , свойственный детям до начала наступления синостозов; сосудистые районы еще разобщены, но в пределах каждого из них сосуды анастомозируют друг с другом и концевой характер их исчезает («замкнутость»).

3 . Ювенильный этап , свойственный юношам, начинается установлением связей между сосудами эпифиза и метафиза через эпифизарный хрящ, в силу чего начинает исчезать и «замкнутость» эпифизарных, метафизарных и диафизарных сосудов.

4. Зрелый этап , свойственный взрослым; наступают синостозы и все внутрикостные сосуды составляют единую систему: они не «замкнуты» и не «конечны».

5. Сенильный этап , свойственный старикам; сосуды становятся тоньше и вся сосудистая сеть беднее.

На форму и положение костей влияют и внутренности, для которых они образуют костные вместилища, ложа, ямки и т. п.

Формирование скелета и органов относится к началу эмбриональной жизни; при своем развитии они оказывают влияние друг на друга, почему и получается соответствие органов и их костных вместилищ, например грудной клетки и легких, таза и его органов, черепа и мозга и т. п.

В свете этих взаимоотношений нужно рассматривать развитие всего скелета.

Влияние внешних (социальных) факторов на строение и развитие скелета. Воздействуя на природу в процессе трудовой деятельности, человек приводит в движение свои естественные орудия: руки, ноги, пальцы и пр. В орудиях же труда он приобретает новые искусственные органы, которые дополняют и удлиняют естественные органы тела, изменяя их строение. И сам человек «…в то же время изменяет свою собственную природу» ( Маркс К., Энгельс Ф . Соч., 2-е изд., т. 23, с. 188). Следовательно, трудовые процессы оказывают значительные влияния на тело человека в целом, на его аппарат движения, включая и костную систему.

Особенно ярко отражается на скелете работа мышц. В местах прикрепления сухожилий образуются выступы (бугры, отростки, шероховатости), а на местах прикрепления мышечных пучков — ровные или вогнутые поверхности (ямки). Чем сильнее развита мускулатура, тем лучше выражены на костях места прикрепления мышц. Вот почему рельеф кости, обусловленный прикреплением мускулатуры, у взрослого выражен сильнее, чем у ребенка, у мужчин — сильнее, чем у женщин.

Длительные и систематические сокращения мускулатуры, как это имеет место при физических упражнениях и профессиональной работе, постепенно вызывают через рефлекторные механизмы нервной системы изменение обмена веществ в кости, в результате чего наблюдается увеличение костного вещества, названное рабочей гипертрофией (рис. 11). Эта рабочая гипертрофия обусловливает изменения величины, формы и строения костей, легко определяемые рентгенологически на живых людях.

Рис. 11. Рентгенограммы плюсневых костей балерины ( а) и работника сидячего труда ( б).

У лиц, занимающихся физкультурой, скелет развит значительно лучше, чем у лиц, не занимающихся. У детей более крепкого телосложения костная система дифференцируется гораздо лучше, чем у детей слабого телосложения. Благодаря рациональным физическим мероприятиям скелет детей развивается лучше во всех отделах, включая и грудную клетку, что благотворно отражается на развитии заключенных в ней жизненно важных органов (сердце, легкие). Следовательно, данные о развитии скелета важны для школьной гигиены. Изменения костей под воздействием физической нагрузки являются результатом функциональных условий. Об этом свидетельствуют следующие факты. Если симметричные конечности нагружаются одинаково, то и кости с обеих сторон утолщаются одинаково.

Если же нагружается больше правая или левая рука или нога, то более утолщаются соответствующие кости правой или левой конечности. Следовательно, не только врожденные факторы (право- или леворукость) являются решающими в степени развития костного вещества, но также и характер физической нагрузки после рождения в течение всей жизни человека.

Эта закономерность позволяет путем физических упражнений направленно воздействовать на рост костей и способствует гармоничному развитию тела человека. В этом, в частности, заключается действенность анатомии. На этой же закономерности основана лечебная физкультура, помогающая заживлению костных повреждений.

Яркой иллюстрацией роли функции в формообразовании кости может служить образование патологического сустава после перелома. В случае несрастания костных отломков концы их благодаря длительному трению друг о друга под влиянием сокращения мускулатуры приобретают форму гладких суставных поверхностей и на месте бывшего перелома образуется так называемый ложный сустав (псевдоартроз). Или другой пример. Если пересадить кусок большеберцовой кости взамен резецированного участка другой, плечевой или бедренной, то пересаженный кусок кости (трансплантат) постепенно приобретет строение той кости (плечевой или бедренной), в которую он пересажен. Архитектоника пересаженного участка подвергается перестройке соответственно новым функциональным требованиям, предъявляемым к трансплантату.

Индивидуальная изменчивость костной системы обусловлена как биологическими, так и социальными факторами. Раздражители внешней среды воспринимаются организмом биологически и приводят к перестройке скелета. Способность костной ткани приспосабливаться к меняющимся функциональным потребностям путем перестройки есть биологическая причина изменчивости костей, а характер нагрузки, интенсивность труда, образ жизни данного человека и другие социальные моменты есть социальные причины этой изменчивости.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Михаил Привес - Анатомия человека [9-изд]](/books/1110656/mihail-prives-anatomiya-cheloveka-9-izd.webp)