Михаил Привес - Анатомия человека [9-изд]

- Название:Анатомия человека [9-изд]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Медицина

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Привес - Анатомия человека [9-изд] краткое содержание

Анатомия человека [9-изд] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Сосуды и нервы. Артерии кожи происходят или из глубоких крупных стволов, идущих вблизи кожи, или из мышечных артерий. Значительные сгущения кожных сосудов наблюдаются вблизи органов чувств — вокруг естественных отверстий лица и в коже подушечек пальцев кисти. Лимфатические сосуды кожи см. в разделе «Лимфатическая система».

Кожа как орган чувств богато снабжена чувствительными нервными окончаниями , связанными с нервными волокнами, идущими в составе кожных ветвей черепных и спинномозговых нервов. (Подробно о рецепторах кожи см. в курсе гистологии.) Кожа наиболее богата рецепторами осязания, которые более всего развиты в коже ладонной поверхности кисти, особенно в коже подушечек пальцев, что связано с функцией руки как органа труда; «…чувство осязания, которым обезьяна едва-едва обладает в самой грубой, зачаточной форме, выработалось только вместе с развитием самой человеческой руки, благодаря труду» ( Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 20, с. 490). Анатомия кожного анализатора в целом изложена в разделе проводящих путей мозга, а зоны кожной иннервации — в разделе периферической нервной системы. В составе анимальных нервов в кожу приходят симпатические волокна, иннервирующие железы, сосуды и мышцы волос кожи.

Молочные железы, mámmae (греч. mástos; отсюда мастит — воспаление молочной железы), — характерные приспособления для вскармливания новорожденных у млекопитающих, откуда эти последние и получили свое наименование. Молочные железы являются производными потовых желез. Число их зависит главным образом от количества рождающихся детенышей. У обезьян и человека имеется одна пара желез, расположенных на груди, отсюда они называются также грудными железами. В рудиментарном виде молочная железа остается у мужчин на всю жизнь, у женщин же с начала полового созревания она увеличивается в своих размерах. Наибольшего своего развития молочная железа достигает к концу беременности, хотя отделение молока (лактация) происходит уже в послеродовом периоде.

Молочная железа помещается на фасции большой грудной мышцы, с которой она связана рыхлой соединительной тканью, обусловливающей ее подвижность. Основанием своим железа простирается от III до VI ребра, доходя медиально до края грудины. Несколько книзу от середины железы на ее передней поверхности находится сосок, papilla mámmae, верхушка которого изрыта открывающимися на нем млечными ходами и окружается пигментированным участком кожи — околососковым кружком, aréola mámmae . Кожа околососкового кружка бугриста благодаря заложенным в ней крупным железам, glándulae areoláres ; между ними залегают также большие сальные железы. В коже околососкового кружка и соска расположено много неисчерченных мышечных волокон, которые частью идут циркулярно, частью продольно вдоль соска; последний при их сокращении напрягается, чем облегчается сосание.

Само железистое тело состоит из 15–20 конусообразных обособленных долек — lóbuli glándulae mammáriae, которые сходятся радиарно своими верхушками к соску. Молочная железа по типу своего строения относится к сложным альвеолярно-трубчатым железам. Все выводные протоки одной большой дольки (lóbus) соединяются в млечный ход, dúctus lactiferus , который направляется к соску и оканчивается на его верхушке небольшим воронкообразным отверстием.

Сосуды и нервы. Артерии происходят из аа. intercostáles posterióres, a. thorácica intérna, а также от а. thorácica laterális. Вены частью сопровождают названные артерии, частью идут под кожей, образуя сеть с широкими петлями, которая отчасти заметна сквозь кожу в виде голубых жилок. Лимфатические сосуды представляют большой практический интерес ввиду частого заболевания молочной железы раком, перенос которого совершается по этим сосудам. О них см. в разделе «Лимфатическая система».

Чувствительные нервы железа получает от II до V nn. intercostáles. В иннервации кожи, покрывающей железу, принимают участие также ветви nn. pectoráles mediális et laterális из плечевого сплетения и nn. supraclaviculáres из шейного сплетения. Вместе с сосудами в железу проникают и симпатические нервы.

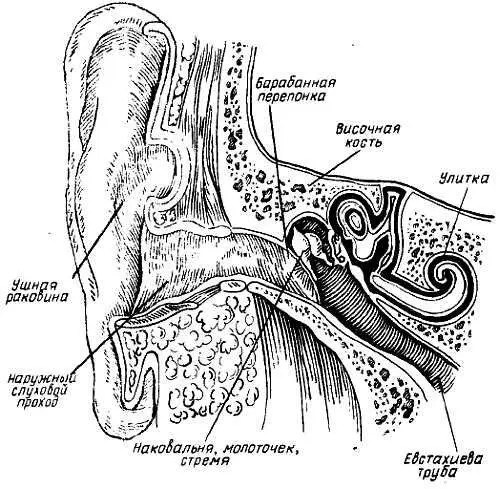

Преддверно-улитковый орган

Преддверно-улитковый орган, órganum vestibulocochleáre (рис. 356) состоит из двух анализаторов: 1) анализатора гравитации (т. е. чувства земного притяжения) и равновесия и 2) анализатора слуха. Каждый из них имеет свои рецептор, кондуктор и корковый конец. Однако совместное описание их как единого органа имеет свои причины, заключающиеся в характере их развития. Сначала оба анализатора образовались как единый орган в одной кости — височной, где они локализуются у человека, а затем они дифференцировались на два различных анализатора. Оба эти анализатора тесно связаны между собой, образуя как бы единый орган. Существенной частью его у позвоночных и человека является лабиринт, в котором залегают двоякого рода рецепторы: один из них (спиральный орган) служит для восприятия звуковых раздражений, другие (так называемые máculae et crístae ampulláres) представляют воспринимающие приборы статокинетического аппарата, необходимого для восприятия сил земного тяготения, для поддержания равновесия и ориентировки тела в пространстве.

Рис. 356. Фронтальный разрез через орган слуха (схема).

На низших ступенях филогенеза эти две функции еще не дифференцированы друг от друга, но статическая функция является первичной. Прототипом лабиринта в этом смысле может служить статический пузырек (ото- или статоциста), очень распространенный у беспозвоночных животных, живущих в воде, например моллюсков.

У позвоночных такая первоначально простая форма пузырька значительно усложняется сообразно с усложнением лабиринта. Генетически пузырек происходит из эктодермы путем впячивания с последующей отшнуровкой, затем начинают обособляться особые трубкообразные придатки статического аппарата — полукружные протоки . У миксин имеется один полукружный проток, соединяющийся с одиночным пузырьком, вследствие чего они могут перемещаться лишь в одном направлении. У круглоротых появляются два полукружных протока, благодаря чему они получают возможность легко перемещать тело в двух направлениях. Наконец, начиная с рыб, у всех остальных позвоночных развивается три полукружных протока соответственно существующим в природе трем измерениям пространства, позволяющие им двигаться во всех направлениях. В результате формируются преддверие лабиринта и полукружные протоки, имеющие свой особый нерв — pars vestibuláris преддверно-улиткового нерва. С выходом на сушу, с появлением у наземных животных локомоции при помощи конечностей, а у человека — прямохождения значение равновесия возрастает.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Михаил Привес - Анатомия человека [9-изд]](/books/1110656/mihail-prives-anatomiya-cheloveka-9-izd.webp)