Михаил Привес - Анатомия человека [9-изд]

- Название:Анатомия человека [9-изд]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Медицина

- Год:1985

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Привес - Анатомия человека [9-изд] краткое содержание

Анатомия человека [9-изд] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кровеносные сосуды век и конъюнктивы . Они тесно связаны между собой. Веки снабжаются кровью преимущественно из ветвей a. ophthálmica. На передней поверхности хрящей образуются две артериальные дуги — в верхнем веке árcus palpebrális supérior и в нижнем — árcus palpebrális inférior. Ветви дуг снабжают кровью края век и конъюнктиву. Вены соответствуют артериям и вливаются с одной стороны в v. facális и v. temporális superficiális, а с другой — в vv. ophthálmicae. Лимфатические сосуды как из век, так и из конъюнктивы несут свою лимфу главным образом в поднижнечелюстные и подподбородочные лимфатические узлы; из боковых частей век лимфа поступает также в околоушные лимфатические узлы.

Нервы (чувствительные), разветвляющиеся в коже век и в конъюнктиве, отходят от первой и второй ветвей тройничного нерва. Верхнее веко иннервируется из n. frontális, а у латерального угла — из n. lacrimális. Нижнее веко получает свою иннервацию почти исключительно из n. infraorbitális.

Слезный аппаратсостоит из слезной железы, выделяющей слезы в конъюнктивальный мешок, и из начинающихся в последнем слезоотводящих путей. Слезная железа, glándula lacrimális, дольчатого строения, альвеолярно-трубчатая по своему типу, лежит в fóssa lacrimális лобной кости. Выводные протоки ее, dúctuli excretórii , в числе 5—12 открываются в мешок конъюнктивы в латеральной части верхнего свода. Выделяющаяся из них слезная жидкость оттекает в медиальный угол глазной щели к слезному озеру. При закрытых глазах она течет по так называемому слезному ручью, rívus lacrimális, образующемуся между задними гранями краев обоих век и глазным яблоком. У слезного озера слезы поступают в точечные отверстия, расположенные у медиального конца век. Исходящие из отверстий два тонких слезных канальца, canalículi lacrimáles, обходя слезное озеро, впадают порознь или вместе в слезный мешок.

Слезный мешок, sáccus lacrimális, — верхний слепой конец носослезного протока, лежащий в особой костной ямке у внутреннего угла глазницы. Начинающиеся от стенки слезного мешка пучки pars lacrimális m. orbiculáris óculi (см. «Мышцы лица») могут расширять его и тем содействовать всасыванию слез через слезные канальцы. Непосредственное продолжение книзу слезного мешка составляет носослезный проток, dúctus nasolacrimális, проходящий в одноименном костном канале и открывающийся в полость носа под нижней раковиной (см. «Носовая полость»).

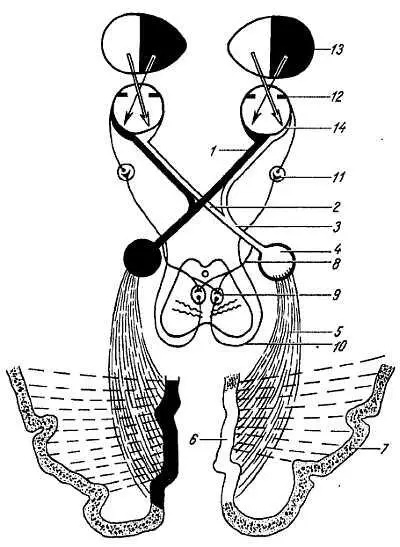

В заключение обобщим данные о строении глаза, изложив анатомические пути восприятия световых раздражений (схема зрительного анализатора см. рис. 370; рис. 375).

Рис. 375. Схема зрительных путей.

1— зрительный нерв; 2— зрительный перекрест; 3— зрительный тракт; 4— таламус и латеральное коленчатое тело; 5— центральный зрительный путь; 6— sul. calcarinus; 7— мнестические (память) центры зрения; 8— волокна зрительного тракта к крыше среднего мозга; 9— nucl. accessorius III пары черепных нервов; 10— волокна, входящие в состав глазодвигательного нерва; 11— ресничный узел; 12— iris; 13— поле зрения; 14— сетчатка.

Свет вызывает раздражение светочувствительных элементов, заложенных в сетчатке. Перед тем как попасть на нее, он проходит через различные прозрачные среды глазного яблока: сначала через роговицу, затем водянистую влагу передней камеры и далее через зрачок, который наподобие диафрагмы фотоаппарата регулирует количество световых лучей, пропускаемых в глубину. В темноте зрачок расширяется, чтобы пропустить больше лучей, на свету, наоборот, суживается. Эта регуляция осуществляется специальной мускулатурой (musculi sphíncter et dilatátor pupíllae), иннервируемой вегетативной нервной системой.

Далее свет проходит через светопреломляющую среду глаза (хрусталик), благодаря которой глаз устанавливается для видения предметов на близкое или дальнее расстояние, так что независимо от величины последнего изображение предмета всегда падает на сетчатку. Такое приспособление (аккомодация) обеспечивается наличием специальной гладкой мышцы, m. ciliáris, меняющей кривизну хрусталика и иннервируемой парасимпатическими волокнами.

Для получения одного изображения в обоих глазах (бинокулярное зрение) линии зрения сходятся в одной точке. Поэтому в зависимости от расположения предмета эти линии при взгляде на далекие предметы расходятся, а на близкие — сходятся. Такое приспособление (конвергенция) осуществляется произвольными мышцами глазного яблока (прямыми и косыми), иннервируемыми III, IV и VI парами черепных нервов. Регуляция величины зрачка, а также аккомодация и конвергенция тесно связаны между собой, так как работа непроизвольных и произвольных мышц согласуется вследствие координации иннервирующих эти мышцы ядер вегетативных и анимальных нервов и центров, заложенных в среднем и промежуточном мозге. В результате всей этой согласованной работы изображение предмета падает на сетчатку, а попавшие на нее световые лучи вызывают соответствующее раздражение светочувствительных элементов.

Нервные элементы сетчатки образуют цепь из трех нейронов (см. рис. 370). Первое звено — это светочувствительные клетки сетчатки (палочки и колбочки), составляющие рецептор зрительного анализатора. Второе звено — биполярные нейроциты и третье — ганглиозные нейроциты (gánglion n. óptici), отростки которых продолжаются в нервные волокна зрительного нерва. Как продолжение мозга нерв покрыт всеми тремя мозговыми оболочками, которые образуют для него влагалища, срастающиеся со склерой у глазного яблока. Между влагалищами сохраняются промежутки, spátia intervaginália, соответствующие межоболочечным пространствам мозга. Выйдя из глазницы через canális ópticus, зрительный нерв подходит к нижней поверхности мозга, где в области chiásma ópticum подвергается неполному перекресту. Перекрещиваются только медиальные волокна нервов, идущие от медиальных половин сетчатки; латеральные волокна нервов, идущие от латеральных половин сетчатки, остаются неперекрещенными. Поэтому каждый зрительный тракт, tráctus n. óptici, отходящий от перекреста, содержит в своей латеральной части волокна, идущие от латеральной половины сетчатки своего глаза, а в медиальной — от медиальной половины другого глаза. Зная характер перекреста, можно по характеру потери зрения определить место поражения зрительного пути. Так, например, при поражении левого зрительного нерва наступит слепота соименного глаза; при поражении левого зрительного тракта или зрительного центра каждого полушария наблюдается потеря зрения в левых половинах сетчатки обоих глаз, т. е. половинная слепота на оба глаза (гемианопсия); при поражении зрительного перекреста отмечается выпадение зрения в медиальной половине обоих глаз (при центральной локализации поражения) или полная слепота на оба глаза (при обширном поражении перекреста) (см. рис. 375).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Михаил Привес - Анатомия человека [9-изд]](/books/1110656/mihail-prives-anatomiya-cheloveka-9-izd.webp)