Мария Дименштейн - Педагогика, которая лечит: опыт работы с особыми детьми

- Название:Педагогика, которая лечит: опыт работы с особыми детьми

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Дименштейн - Педагогика, которая лечит: опыт работы с особыми детьми краткое содержание

Книга будет полезна специалистам, работающим в сфере помощи детям с нарушениями развития, родителям таких детей, а также студентам - психологам, специальным педагогам и др.

Педагогика, которая лечит: опыт работы с особыми детьми - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ребенку предлагалось некое переживание, содержащее порыв, высвобождающий накопленную энергию. Прототипом служила волна, которая медленно и тихо поднимается в открытом море, а затем энергично накатывается на берег. Переживание предлагалось как связанная с жестом эмоциональная, душевная картина, при этом ритмически повторяющаяся. Маша вовлекалась в это переживание-действие как в совместное со мной, а затем, после освоения, оно снова совместно прилагалось к рабочей поверхности через мелок.

Постепенно Маша научилась самостоятельно воспроизводить требуемое действие, но лишь в рамках совместного ритмизированного переживания. Только после этого она смогла освоить полностью самостоятельное выполнение указанного движения.

Конкретная реализация состояла в следующем. Ребенку предлагалось размашисто чиркать по листу слева направо – сильно, энергично, ритмично, не обращая внимания на отдельные движения. Так подметает улицу метлой веселый молодой дворник. Задачей было получить свободное, размашистое движение (рис. 1).

рис. 1

Если рассмотреть один цикл такого чирканья, то можно выделить следующие фазы (рис. 2):

1) возникновение замысла;

2) формирования действия;

3) собственно действие;

4) освобождения от действия;

5) оценка соответствия произведенного действия исходному замыслу.

рис. 2

В первой фазе создается представление о будущем действии, намечается его форма. Во второй – сформированная «оболочка» наполняется силой, переходящей в движение. Третья фаза – излияние этой силы. Четвертая – расслабление. Пятая – оценка соответствия первоначальному замыслу.

Понятно, что возможны различные нарушения на всех этапах описанного процесса.

Так, в нашем случае затруднения возникали уже на этапе формирования нужного замысла, так как Маша вообще не имела опыта размашистого движения. Поэтому я постарался сразу связать движение с экспрессивным, эмоционально насыщенным образом. Ребенок должен был выполнить выразительный жест, например, имитирующий набегающую на берег штормовую волну. Движение поддерживалось ритмом, интонацией, содержанием рассказа и т.д. – до тех пор, пока Маша не расковалась и не начала получать от такого действия удовольствие.

Переход от первой фазы ко второй тоже был затруднен, так как из-за патологии таким детям не знаком собственно жест и эмоциональное содержание не переводимо для них в движение – последнее остается стереотипным. Было хорошо видно, как формирующийся по подражанию жест при переходе во вторую фазу «растворялся» в стереотипе. Эту проблему мы решали за счет совместного движения, в котором Маша приняла перемещение мною ее руки как отражающее ее собственное переживание, и, согласившись с этим движением, войдя в него, постепенно нащупала возможность стать его организатором. Однако проводимая линия продолжала оставаться совершенно беспомощной. Это было неудивительно, ведь из-за действия гиперкинезов у Маши практически не существовало опыта выполнения даже элементарных движений в полном соответствии с намерением.

Наблюдать за попытками, часто неудачными, выполнить это первое упражнение было весьма поучительно: например рука начинала в воздухе хорошее размашистое движение, которое затем превращалось в движение корпуса; или вдруг у Маши не хватало сил сделать длинное движение, так как, судя по всему, разрушалось само намерение, и т.д.

После ряда повторов, когда действие стало крепнуть, обнаружилась следующая проблема: выйти из движения Маше оказалось непросто. Это проявлялось в остаточном напряжении, скованности руки и одновременно в неспособности оценить совершенное движение. Тогда мы стали концентрироваться на выдохе, освобождении – и соответственно Маша стала терять цикличность, ей приходилось каждый раз вспоминать, что собственно мы собирались сделать.

Когда стали неплохо удаваться несколько движений подряд, цикл оформился. Хотя при его воспроизведении обнаруживались, естественно, те или иные проблемы, но их проявления не прекращали действия; оно стало достаточно сосредоточенным на мелке и бумаге, перестало сопровождаться раскачиваниями, наклонами и т.д.

Итак, выполнение упражнения было достигнуто не сознательным рисованием «правильной» дуги, а отображением освоенного в воздухе жеста на поверхность бумаги.

Мы перешли к следующему упражнению, которое отличалось от первого совсем, казалось бы, немногим, но отличие было в действительности существенным. Теперь, после овладения навыком воспроизведения выгнутой вверх дуги, ребенку было предложено по образцу, т.е. уже сознательно, воспроизвести дугу, выгнутую вниз (рис. 3).

рис. 3

Первые попытки оказались неудачными. Дело в том, что дугообразная линия в упражнении 1 получается естественно, бессознательно, а зеркальная ей линия требует некоего сознательного усилия, формообразующей «лепки» движения.

Задача была намеренно облегчена: требовалось выполнить всего лишь зеркальное отражение известного, освоенного действия. Однако значимость успешного решения данной задачи трудно переоценить. Ведь в жизни ребенка это было скорее всего первое сделанное в полном соответствии с выбранной формой решительное, энергичное, сильное движение.

В завершение мы стали чередовать группы движений из упражнения 1 и группы из этого упражнения, а затем и отдельные ставшие привычными движения (рис. 4), и перешли к упражнению 3.

рис.4

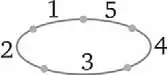

Ребенку было предложено рисовать волнообразную линию, состоящую из вроде бы уже освоенных им элементов; освоено было даже их чередование. Требований к выполнению было два: плавность и непрерывность движения и покатость волн (рис. 5). Поначалу нарисовать такую линию оказалось для Маши невозможным. Крутые волны получались легко, а попытки изобразить покатые волны не удавались совсем, движение разрушалось.

рис.5

Попробуем разобраться, в чем трудность и соответственно задача этого упражнения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: