Галина Лазарева - Диагностический справочник аллерголога

- Название:Диагностический справочник аллерголога

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-29518-8, 978-5-17-069933-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Лазарева - Диагностический справочник аллерголога краткое содержание

Диагностический справочник аллерголога - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Определение общего и аллергенспецифических иммуноглобулинов Е в сыворотке нередко используется при диагностике аллергических заболеваний, особенно при невозможности постановки кожных проб.

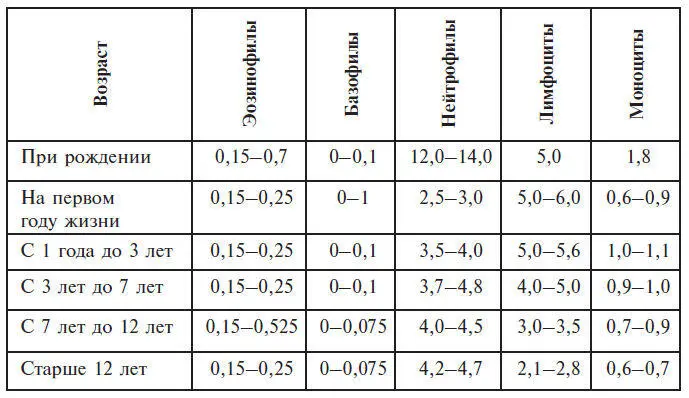

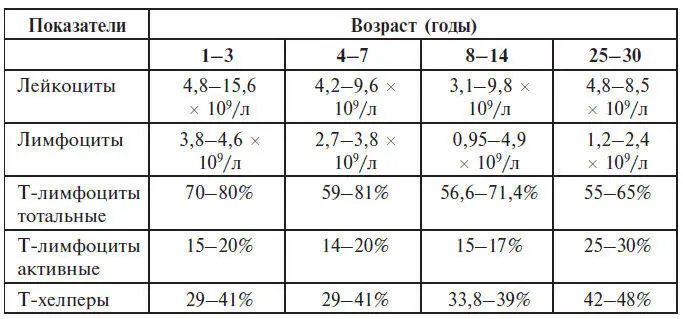

Показатели иммунограммы у здоровых людей различного возраста

Уровень общего JgE близок к нулю в момент рождения, но по мере роста и развития ребенка его количество увеличивается. К 20-летнему возрасту уровень выше 100–150 ЕД/л считается повышенным. Определение аллергенспецифических антител проводится радиоаллергосорбентным (РАСТ), радиоиммунным, иммуноферментным или хемолюминесцентным (МАСТ) методами с помощью стандартных наборов диагностикумов. РАСТ применяется для диагностики аллергических заболеваний. С помощью него выявляются специфические антитела класса JgE. К испытуемой сыворотке добавляют полимер с фиксированным на его поверхности аллергеном. Если в сыворотке имеются соответствующие аллергену JgE антитела, то они образуют с ним конъюнкт на поверхности адсорбента. В дальнейшем добавляют антисыворотку к JgE, меченую изотопом йода. Количество помеченных изотопом антиJgE-антител количество специфических реагинов типа JgE в испытуемой жидкости.

С помощью РАСТ удается подтвердить наличие у больного сенсибилизации к бытовым, пыльцевым и эпидермальным аллергенам. Повышенный показатель иммуноглобулина Е является признаком аллергии.

Сравнительная оценка РАСТ с другими диагностическими тестами

Глава 3

Основные принципы и методики лечения аллергологических заболеваний в зависимости от типов аллергических реакций

Немедленный, реактивный, е-зависимый типы реакции

Эта аллергическая реакция вызывается чаще неинфекционными аллергенами (пыльцой растений, эпидермальным, пищевым аллергеном, химическим веществом, связанным с белком собственного организма). В иммунологическую фазу реакций происходят взаимодействие аллергена с макрофагами (неспецифическая реакция), а также выработка антител к аллергену через систему Т2-хелперов и В-лимфоцитов (специфическая реакция). В-лимфоциты трансформируются в плазмоциды с выработкой специфических антител (Е-иммуноглобулины). JgE, циркулируя в кровотоке, оседают на тучных клетках, в органах, оказывая на них аллергическое воздействие. На патохимической стадии тучные клетки начинают выделять биологически активные вещества:

– гистаминоподобные, вызывающие капилляропатию и отек окружающих тканей;

– эозинофильный, нейтрофильный фактор анафилаксии, медиаторы воспаления, вызывающие вторичную реакцию в шоковом органе, проявляющуюся в тяжелом течении бронхиальной астмы, астматического бронхита.

Патофизиологическая реакция проявляется риноконъюнктивальным синдромом, дерматитом, бронхиальной астмой, анафилактическим шоком, пищевой и холодовой аллергией. Этот тип реакции характеризуется полной обратимостью патологических изменений в период отсутствия аллергена.

Рекомендуется отстранение больного от контакта с аллергеном. При наличии сенсибилизации больного к эпидермальным аллергенам его отстраняют от контакта с животными или с продуктами животного происхождения. В случае контактов на производстве больной отстраняется от работы и переводится туда, где нет контакта с аллергеном. При сенсибилизации к зубным протезам их изготавливают из другого материала.

Если имеется сенсибилизация к установленным аллергенам, проводится тщательная санитарная уборка жилища при бытовых аллергенах.

При аллергии на пасленовые и крестоцветные запрещается употребление халвы, маргарина, майонеза, подсолнечного масла, картофеля, перца, томатов, капусты, вермута, редиса, хрена, горчицы.

При аллергии на лекарственные травы запрещается употребление мать-и-мачехи, календулы, девясила, ромашки, валокордина, корвалола, бальзамов.

При аллергии на пыльцу деревьев противопоказаны березовый сок, рябина, шиповник, боярышник, ежевика, земляника, малина, яблоки, сливы, вишня, персики, абрикосы.

При аллергии на белок куриного яйца не употребляют сдобу, мороженое, майонез, коктейли, докторскую колбасу, белые вина, которые осветляются куриным белком.

При аллергии на рыбу устраняется контакт с продуктами моря.

Наиболее эффективна иммунотерапия.

При специфической иммунотерапии вырабатываются блокирующие антитела (подкласс JgE). Они связывают и конкурируют с реагентом JgE.

Специфическая иммунотерапия проводится типоспецифическими аллергенами, вызывающими заболевание.

Лечение состоит в серии инъекций с подбором дозы аллергена, не вызывающей реакции, с постепенным ее нарастанием. Курс длится в течение нескольких месяцев.

Специфическая иммунотерапия назначается больным поллинозом за 5–6 месяцев до появления пыльцы. При сенсибилизации к домашней пыли лечение начинают в летнее время.

Неспецифическая терапия заключается в назначении аллергопротекторов. Их назначают перед развитием аллергических реакций.

К этой группе лекарств относятся:

– кромолин натрия, который стабилизирует мембрану тучной клетки. Терапевтический эффект наступает через 1–3 недели;

– кетотифен (задитен и др.) – тормозит действие субстанции МРС-А, лимфокинов. Эффективен при пищевой аллергии, бронхиальной астме. Эти препараты противопоказаны при беременности, не сочетаются с антидиабетическими препаратами;

– тайленд (недокромил натрия) – назначается ингаляционно. Эти препараты обладают противовоспалительным эффектом, уменьшают клеточную пролиферацию в тканях, слизистой оболочке бронхиального дерева;

– гистоглобулин – уменьшает эффект воздействия гистамина в пораженном органе. Назначается подкожно через день 0,2–0,4, —0,6–0,8, – 1,0 мл, затем через 4 дня – 2 мл, 5–6 инъекций. Применяется накануне периодов прогнозируемых обострений;

– антигистаминные препараты второго поколения (кларитин, лорантадин) – назначаются в период обострения, не формируют привыкания, особенно при поражении кожных покровов, слизистых оболочек верхних дыхательных путей, отеке Квинке;

– производные фенотиазина – назначаются при наличии различных неврозоподобных состояниях (пипольфен и др.);

– антигистаминные препараты (супрастин, фенкарол, диазолин) применяются при резко выраженном зуде.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: