Геннадий Малахов - Лечебное дыхание. Практический опыт

- Название:Лечебное дыхание. Практический опыт

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Невский проспект

- Год:2002

- Город:СПб.:

- ISBN:5-94371-165-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Малахов - Лечебное дыхание. Практический опыт краткое содержание

Книга Г. П. Малахова посвящена одному из важнейших источников жизненной силы человека – дыханию. В ней рассмотрены наиболее действенные дыхательные методики древности и современности: пранаяма индийских йогов, метод А. Стрельниковой, К. Бутейко, холотропное дыхание и другие.

Особое внимание автор уделяет описанию дыхания, котрое позволяет очистить полевую форму жизни человека и тем самым избавиться от первопричины болезней и обрести надежное здоровье. Приведены реальные примеры исцеления, достижения душевной и физической гармонии с помощью дыхания.

Книга будет интересна читателям всех возрастов и различного состояния здоровья.

Лечебное дыхание. Практический опыт - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вдыхаемый воздух является смесью альвеолярного и атмосферного воздуха, имеющегося в воздухоносных путях. Если собирать выдыхаемый за один выдох воздух последовательными порциями, то получается следующее: вначале выходит воздух, состав которого такой же, как и атмосферного, далее процент углекислого газа растет, а кислорода снижается. В самом конце выдоха в воздухе содержится 5,5% углекислого газа, а кислорода только 14%. Разница в составе объясняется тем, что выдыхаемый воздух содержит не только воздух, заполнивший альвеолы и участвующий в газообмене с кровью, но и воздух вредного пространства.

Глубокое и быстрое дыхание вымывает из организма углекислый газ, дефицит которого в организме вызывает сужение бронхов и сосудов, приводит к кислородному голоданию клеток мозга, сердца, почек и других органов, поднимает артериальное давление, нарушает обмен веществ. Физиолог Д. Гендерсон многочисленными экспериментами на животных доказал пагубность такого дыхания. Эти эксперименты проводились им в начале нынешнего столетия.

После разбора первой ступени дыхательного процесса – внешнего дыхания, разберем вторую ступень – транспортировку газов кровью.

Обмен газов между легкими и кровью происходит в силу разности их парциального давления. У человека в альвеолярном воздухе в норме углекислого газа содержится 5—6%, кислорода – 13,5—15%, азота – 80%. При таком процентном содержании кислорода и общем давлении в одну атмосферу его парциальное давление составляет 100—110 мм рт. ст. Парциальное давление этого газа в притекающей в легкие венозной крови всего 60—75 мм рт. ст. Образующейся разности в давлении вполне достаточно для обеспечения диффузии в кровь 6 л кислорода в минуту. Такого количества вполне достаточно для того, чтобы человек мог выполнять самую тяжелую работу. Во время покоя в кровь поступает около 300 мл кислорода.

В крови, оттекающей от легких, почти весь кислород находится в химически связанном с гемоглобином состоянии, а не растворен в плазме крови. Наличие дыхательного пигмента – гемоглобина в крови позволяет при небольшом собственном объеме жидкости переносить значительное количество газов.

Кислородная емкость крови определяется количеством кислорода, которое может связать гемоглобин. Реакция между кислородом и гемоглобином обратима. Когда гемоглобин связан с кислородом, он переходит в оксигемоглобин. На высотах до 2000 м над уровнем моря артериальная кровь насыщена кислородом на 96—98%. При мышечном покое содержание кислорода в венозной крови, притекающей к легким, составляет 65—75% того содержимого, которое имеется в артериальной крови. При напряженной мышечной работе эта разница увеличивается.

При превращении оксигемоглобина в гемоглобин цвет крови изменяется: из ало-красной она становится темно-лиловой и наоборот. Чем меньше оксигемоглобина, тем темнее кровь, а когда его совсем мало – слизистые оболочки приобретают серовато-синюшную окраску. (Используя это свойство, вы можете контролировать степень насыщения кислородом организма после дыхательной тренировки. Если конъюнктива глаза становится алой – все нормально, если нет – тренировка слаба или неправильно проводится.)

Насыщение организма кислородом можно выразить следующей формулой: О2 = К (Ра – Рк), где Ра – парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе; Рк – парциальное давление его в крови; К – индивидуальная константа.

Теперь подробно разберем каждый показатель этой формулы. Ра альвеолярного воздуха до высоты 2000 м почти не изменяется и практически мы на него мало чем можем повлиять. Зато на Рк – парциальное давление кислорода в крови – мы можем сильно влиять. Повышение температуры значительно увеличивает скорость отдачи оксигемоглобина кислорода, мало сказываясь на скорости реакции его соединения с кислородом в легких. Уменьшение Рк повышает насыщение крови кислородом. Этому же способствует и сдвиг кислотно-щелочной реакции крови в кислую сторону. Сдвиг же в щелочную, наоборот, приводит к повышению связывания кислорода с кровью, в результате чего оксигемоглобин хуже отдает кислород тканям. Наиболее важной причиной изменения реакции крови является содержание в ней углекислоты, которая в свою очередь зависит от наличия в крови углекислого газа.

Поэтому чем больше в крови углекислого газа, тем больше углекислоты, а следовательно, и сильнее сдвиг кислотно-щелочной реакции крови в кислую сторону, что способствует насыщению крови кислородом и облегчает отдачу его оксигемоглобином в ткани. При этом концентрация в крови углекислого газа наиболее сильно из всех вышеуказанных факторов влияет на насыщение кислородом крови и отдачи его тканям. Но особенно сильно на Рк влияет мышечная работа или повышенная активность органа, приводящая к повышению температуры, значительному образованию углекислого газа, естественно большему сдвигу в кислую сторону, понижению напряженности кислорода.

Именно в этих случаях происходит наибольшее насыщение кислородом крови и всего организма в целом. К – индивидуальная константа человека – зависит от многих факторов, главными из которых являются следующие: общая поверхность мембран альвеол, толщина и свойства самой мембраны, качество гемоглобина, психическое состояние человека. Раскроем эти понятия.

1. Общая поверхность мембран альвеол, через которую идет диффузия газов, меняется от 30 м2 при выдохе до 100 м2 при глубоком вдохе.

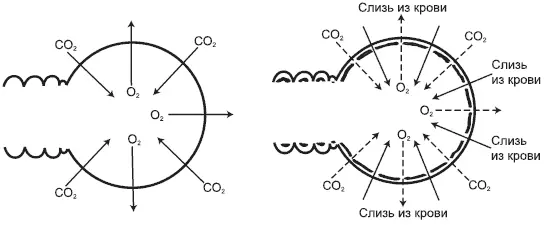

2. Толщина и свойства альвеолярной мембраны зависят от наличия на ней слизи, выделяемой из организма через легкие (рис. 5), а свойства самой мембраны – от ее эластичности, которая, увы, с возрастом ухудшается и определяется питанием человека.

3. Ввиду того что в стенках альвеол имеются нервные окончания, различные нервные импульсы, вызванные эмоциями и т. д., могут значительно влиять на проницаемость альвеолярных мембран. Например, когда человек в подавленном состоянии, ему и дышится тяжело, а когда в веселом – воздух сам вливается в легкие.

Рис. 5. Альвеолы: а – чистые; б – загрязненные слизью, ухудшающей качество газообмена

Поэтому величина К (индивидуальная константа диффузного коэффициента кислорода) у каждого человека своя и зависит от возраста, типа дыхания, чистоты организма и эмоциональной устойчивости человека. В зависимости от вышеуказанного даже у одного и того же человека она значительно колеблется, составляя 25—65 мм кислорода в одну минуту.

Обмен кислорода между кровью и тканями осуществляется подобно обмену между альвеолярным воздухом и кровью. Ввиду того что в тканях происходит непрерывное потребление кислорода, концентрация его падает. В результате кислород диффундирует (переходит) из тканевой жидкости в клетки, где и потребляется. При недостатке кислорода тканевая жидкость, соприкасаясь со стенкой содержащего кровь капилляра, способствует диффузии кислорода из крови в тканевую жидкость. Чем выше тканевый обмен, тем ниже концентрация кислорода в ткани. И чем больше эта разность (между кровью и тканью), тем большее количество кислорода может поступать из крови в ткани при одной и той же концентрации кислорода в капиллярной крови.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: