Александр Коган - Основы физиологии высшей нервной деятельности

- Название:Основы физиологии высшей нервной деятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Высшая школа

- Год:1988

- Город:М.

- ISBN:5-06-001444-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Коган - Основы физиологии высшей нервной деятельности краткое содержание

Учебник состоит из двух частей: общей физиологии высшей нервной деятельности, где изложены общие свойства условных рефлексов и нервных процессов, лежащих в их основе, и частной физиологии высшей нервной деятельности, где рассмотрены особенности условно-рефлекторного поведения основных классов животных, а также высшая нервная деятельность человека. 2-е издание (1-е — 1959 г.) значительно обновлено; особое внимание обращено на возможности использования высшей нервной деятельности для решения практических задач.

Максимальная ширина картинки в этой fb2-книге — 600 пикселей, но большинство картинок имеют размер не более 460 пикселей.

Основы физиологии высшей нервной деятельности - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, несмотря на имеющиеся разногласия в оценке показателей ЭЭГ для суждения об основных процессах высшей нервной деятельности человека, принято считать, что реакция десинхронизации основной ритмики ЭЭГ может свидетельствовать о корковом возбуждении, а ее замедление с возрастанием амплитуды волн — о корковом торможении, переходящем в сонное. Дистантная синхронность волн ЭЭГ в разных корковых полях указывает на готовность к движению нервных процессов между ними.

Рис. 106. Наложение записи ВП при повторных раздражениях (А) и их усреднение (Б) (по Л. Циганеку):

цифрами обозначены негативные и позитивные волны ВП

Вызванные потенциалы.Вызванные потенциалы (ВП), регистрируемые с участков поверхности головы, соответствующих исследуемым проекционным полям мозга человека, имеют сложный характер комплекса позитивных (П) и негативных (Н) колебаний потенциала, они обозначаются порядковым номером или цифрой своего латентного периода в миллисекундах (рис. 106). По аналогии с ВП животных ранние (60–100 мс) компоненты ВП человека были определены как первичные, специфические, отражающие модальность раздражителя, а поздние (более 100 мс) — как вторичные, неспецифические, отражающие деятельность с участием подкорковых структур (Д. Линдсли, 1969). Однако дальнейшие исследования показали, что некоторые ранние компоненты ВП человека происходят из подкорковых структур ассоциативной коры, а в состав поздних компонентов могут входить потенциалы, возникающие в модально специфичных корковых зонах.

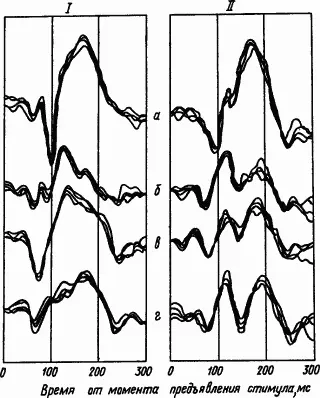

В отличие от стабильности характеристики ВП у экспериментальных животных (в состоянии наркоза) ВП человека отличается чрезвычайной вариабельностью. Поэтому обычно пользуются их автоматическим усреднением путем многократных наблюдений при максимальном единообразии фона, на котором ведется наблюдение. Характеристика ВП может изменяться при предъявлении стимулов, имеющих разные физические свойства, например зрительные образы разной конфигурации (рис. 107). Повторение стимулов вызывает «привыкание» в виде снижения величины ВП, наиболее выраженное для слуховых ВП.

Рис. 107. Изменение ВП у двух испытуемых ( I и II ) при предъявлении разных световых фигур (по К. Уайту):

а — шахматное расположение черных и белых клеток, б — горизонтальные линии, в — круги, г — радиальные линии

Показатели ВП используют для объективной оценки состояния сенсорных функций.

Так, аудиометрический порог, определяемый по наиболее высокоамплитудным компонентам Н 90и П 160, превышал субъективный порог на 3–5 дБ. Предъявление испытуемым шахматных рисунков вызывало в зрительном ВП максимальное увеличение амплитуды компонента Н 200при угловом размере клеток 10°, при расплывчатом изображении (расфокусировка) уменьшалась амплитуда основных компонентов П 180–2зо, Н 220–260и возрастал латентный период компонентов Н 150– 170. По области распространения ВП на применение стимулов разной модальности определяется локализация зон корковой проекции сенсорных систем, которые в значительной степени перекрывают друг друга.

При выработке условных рефлексов на световые или звуковые сигналы возникающие на них ВП увеличивали амплитуду некоторых поздних компонентов, чаще П 150_ 200. Если вызвать зрительные ВП от разных областей головы в разные периоды паузы между сигналом и подкреплением следового двигательного условного рефлекса, то их синхронизация возрастает по мере выработки и укрепления, достигая максимума перед началом движения.

Исследования ВП человека, ставшие эффективными после разработки техники их усреднения и дающие возможность тонкого анализа по компонентам ВП, не повторяли историю более ранних ЭЭГ-исследований простых условных рефлексов, а сразу были нацелены на изучение нейрофизиологических механизмов актов мыслительной деятельности, о чем пойдет речь в последних разделах этой главы. Анализ вызванных потенциалов, особенно его поздних компонентов, в зависимости от локализации отведения и характера применяемых раздражителей может дать информацию о пространственно-временной динамике процессов возбуждения в структурах мозга, осуществляющих срочные сенсорные и моторные функции.

Сверхмедленные потенциалы.Сверхмедленные потенциалы человека (СП) стали предметом исследования сравнительно недавно. Они подразделяются по длине периода на секундные (5–12 колебаний/с), минутные (0,5–4,0 колебаний/мин), «часовые качания» (группы 15–20 волн с часовой периодичностью) и «блуждающие вспышки» (возникают без видимой закономерности) (Н.А. Аладжалова, 1962). СП усиливаются и учащаются при физических и умственных нагрузках и являются подвижными показателями некоторых видов мыслительной деятельности. Проводили длительные отведения СП человека с поверхности головы и через хронически вживленные с лечебной целью электроды. Описана изменчивость СП при разном функциональном состоянии, речевой деятельности, тестах на запоминание и воспроизведение. На основании этих наблюдений предложена классификация СП мозга человека, выделяющая дзета-волны для секундного диапазона, тау-волны, для декасекундного диапазона и эпсилон-волны для минутного диапазона (В.А. Илюхина, 1981). Показано, что при состоянии тревоги и умственном напряжении дзета-волны становятся короче, а тау- и эпсилон-волны увеличиваются при переходных состояниях и сне. Анализ изменений основных компонентов СП различных структур мозга при некоторых заболеваниях оказался перспективным средством тонкой диагностики его состояний или деятельности.

Особым видом СП человека является условная негативная волна (УНВ), или «волна ожидания» (рис. 108), возникающая после сигнала, который предупреждает о предстоящей команде к действию (Г. Уолтер, 1965). Исследование условий ее возникновения и зависимости формы от предстоящих действий показало, что ранние и поздние стадии развития волны могут иметь разное происхождение в структурах мозга. На примере выполнения испытуемым простой зрительно-двигательной реакций найдено, что в зависимости от модальности ожидаемого сигнала в УНВ будут выражены те или иные компоненты. Так, при ожидании зрительных сигналов наиболее выражены были ранние компоненты УНВ в теменной области, а при определении порогов здесь возрастала амплитуда ее поздних компонентов. По временным характеристикам сверхмедленные потенциалы отражают главным образом относительно стойкие состояния систем мозга человека, уровень их возбудимости и готовность к деятельности, в частности наличие настройки на определенный вид деятельности, в том числе мыслительной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: