Анатолий Крылов - Стиль спецназа. Система боевого выживания

- Название:Стиль спецназа. Система боевого выживания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Феникс

- Год:2004

- Город:Ростов-на-Дону

- ISBN:5-222-05400-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Крылов - Стиль спецназа. Система боевого выживания краткое содержание

Книга рассказывает о традиционных и нетрадиционных формах поддержания здоровья для выживания в боевых и других экстремальных условиях.

Издание предназначено как для специалистов, так и для широкого круга читателей.

Стиль спецназа. Система боевого выживания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Когда следят непосредственно за сердечной деятельностью (путем измерения ЭКГ или давления), нужно использовать термин «скорость сокращений сердца»; термин же «частота пульса» применяют, когда регистрируют периферический пульс. Эти две величины различаются только при воздействиях на сердечную деятельность.

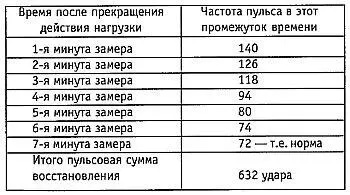

Пример. Непосредственно перед стартом на 3 км у специалиста была замерена частота пульса в покое (предположим, 72 удара в минуту). Сразу же после забега у него замеряется частота пульса после нагрузки. При этом существует важная особенность — частота пульса замеряется в течение того времени, пока не станет равной исходной, т. е. 72 удара в минуту.

Предположим, что восстановление произошло за б минут, при этом показатели были следующими:

Не нужны сложные приборы, не нужен квалифицированный медицинский персонал, практически не важен вид нагрузки (бег, отжимания, подъем тяжестей и т. д.) — важны лишь объем работы и соответствующая ему итоговая пульсовая сумма восстановления. Создать стандартные условия выполнения той или иной работы для любого командира — не проблема, проверить показатели и записать их — тем более. Через определенный период времени после этапа подготовки провести повторный контроль тоже не проблема. Информативность — полная.

Ударный объем

Ударный объем сердца в начале работы возрастает лишь на 20–30 %, а после этого сохраняется на постоянном уровне. Он немного падает лишь в случае максимального напряжения, когда частота сокращений сердца столь велика, что при каждом сокращении сердце не успевает целиком заполниться кровью. Как у здорового спортсмена с хорошо тренированным сердцем, так и у человека, не занимающегося спортом, сердечный выброс и частота сокращений сердца при работе изменяются приблизительно пропорционально друг другу, что обусловлено этим относительным постоянством ударного объема.

При динамической работе артериальное кровяное давление изменяется как функция выполняемой работы. Систолическое давление увеличивается почти пропорционально выполняемой нагрузке, достигая приблизительно 220 мм рт. ст. (29 кПа) при нагрузке 200 Вт.

Диастолическое давление изменяется лишь незначительно, чаще в сторону снижения. Поэтому среднее артериальное давление слегка повышается. Верхний предел нормального увеличения кровяного давления при велоэргометрии (100 Вт) составляет 200/100 мм рт. ст. в положении сидя и 210/105 мм рт. ст. в положении лежа (метод RR).

В системе кровообращения, функционирующей под низким давлением (например, в правом предсердии), давление крови во время работы увеличивается мало; отчетливое его повышение в этом участке является патологией (например, при сердечной недостаточности).

Аэробно-анаэробный переход и анаэробный порог

При увеличении эргометрической работы полезно измерять уровень нагрузки, при котором концентрация лактата в крови превысит величины 2 и 4 ммоль/л (начало перехода и порог соответственно). Результат этого теста более информативен, чем максимальное потребление кислорода при длительной (порядка часов) работе, требующей выносливости. У мужчин в возрасте 20–30 лет аэробно-анаэробный переход достигается при нагрузке порядка 1,25 Вт/кг, а анаэробный порог — приблизительно при 2,5 Вт/кг массы тела. Нагрузка, при которой достигается анаэробный порог, выраженная в процентах от нагрузки, при которой потребление кислорода становится максимальным, характеризует зависимые от тренировки процессы адаптации в мышцах (состояние тренированности). Эта величина у нетренированных лиц составляет около 50–60 %, а у высоко тренированных в видах спорта, требующих выносливости, — около 80 %.

Значение массы тела

Результаты тестов на работоспособность часто выражают с учетом массы тела (относительные величины). Однако это обобщение непригодно для оценки индивидуальных случаев; следует принимать во внимание требования, предъявляемые конкретной задачей. Это необходимо по следующим причинам.

Когда человек перемещает только массу собственного тела, физиологические параметры работы у разных лиц можно наилучшим образом сопоставить, соотнеся их с массой тела.

Для случая переноски тяжестей полезнее выражать результаты по отношению к абсолютной работоспособности или к общей массе (масса тела плюс масса груза).

Если необходимо оценить работоспособность мускулатуры, предпочтительно соотнести результаты с массой мышц (с которой коррелирует «безжировая масса тела»).

Интерпретация тестов на работоспособность

После того как установлены надежность и достоверность теста, можно делать точные и информативные выводы на основе его результатов, однако существуют два ограничения. Строго говоря, результат теста применим только к тому виду работы, который подвергается тестированию. Выводы о работоспособности при других нагрузках оправданны только в том случае, если факторы, определяющие характер работы, в значительной степени сходны, причем можно (следует) ожидать, что такой перенос всегда будет сопровождаться потерей достоверности. Результаты теста относятся только к работоспособности в момент проведения пробы.

Анализ пригодности каждого из вышеперечисленных тестов проводится исходя из критерия (условия) доступности (возможности проведения) в условиях войсковой части при сохранении максимально возможной информативности, решение за командиром (руководителем подготовки).

Приложение 6. Нагрузки на организм специалиста в зависимости от их вида

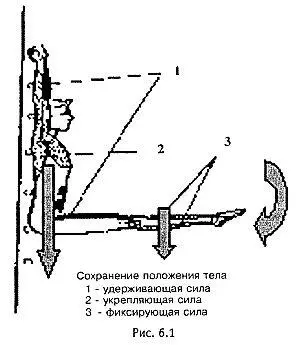

Упражнения, когда действующей нагрузкой выступает масса тела самого спортсмена, и действия, направленные на сохранение равновесного положения тела, находящегося под действием силы тяжести. При сохранении положения тела, человеку приходится уравновешивать не только силу тяжести, но и другие силы. Сточки зрения задачи уравновешивания сил можно выделить три вида статической работы мышц (рис. 6.1).

На схеме спортсмен, удерживающий «угол», одновременно выполняет следующие виды работ:

удерживающая работа — против момента силы тяжести (группа мышц 1); моментами сил тяги мышц уравновешены моменты силы тяжести звеньев;

укрепляющая работа — против сил тяжести, действующих на разрыв; силы мышечной тяги укрепляют сустав, принимают на себя нагрузку (группа мышц 2);

фиксирующая работа — против сил тяги мышц-антагонистов и других сил; силы мышечной тяги лишают звено возможностей движения, действуя друг против друга по направлению, но совместно — по задаче (группа мышц 3).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Оро Призывающий - Система Боевых Обещаний [СИ]](/books/1057124/oro-prizyvayuchij-sistema-boevyh-obechanij-si.webp)