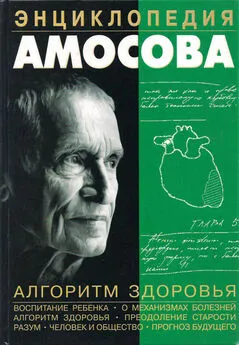

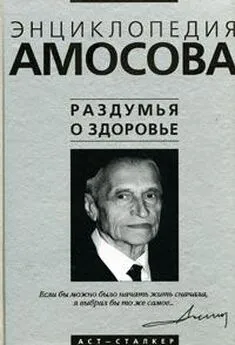

Николай Амосов - Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья

- Название:Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ACT, Сталкер

- Год:2004

- Город:Москва, Донецк

- ISBN:5-17-013203-4, 966-596-801-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Амосов - Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья краткое содержание

Как жить, чтобы укрепить свое здоровье, сохранить до глубокой старости ясный ум и работоспособность? О научных основах жизни человека, о том, как лучше организовать свой труд, отдых, питание, семейную жизнь, почему вредны всякого рода излишества, вы узнаете из книги видного ученого, известного хирурга, кибернетика Н.М. Амосова.

Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для разума есть три «генеральные» проблемы: дать счастливую жизнь человеку, реализовать оптимальную идеологию государству и обеспечить будущее человечеству на земле. Приоритеты задач идут от. последней: счастливо или не очень, но люди живут, если есть государства, а те в свою очередь существуют, пока есть биосфера.

Похоже, что естественный разум «в одиночку» три обозначенные проблемы решить не может. Об этом говорит опыт истории и сам факт возникновения угрозы человечеству. Она ведь не была заложена в биологии!

Но существует ли принципиальная решаемость этих проблем? Или все зависит от этой странной самоорганизации, которая может привести как к прогрессу, так и к хаосу? Могут ли люди, вооруженные ИИ и технологиями, вмешаться в управление человеком, государством, планетой, чтобы отвести опасности катастрофы и даже прибавить людям счастья?

Определенно ответить на эти вопросы нельзя: вера во всемогущество разума к концу XX века сильно убавилась: нельзя вылечить любую болезнь, обеспечить процветание каждому государству и безопасность природе на всей планете. Все это лишь в области вероятностей, хотя и с преимуществом плюсов. Мне кажется, что это так, но без уверенности.

Может ли наука повысить вероятности?

Наука — это Коллективный Разум ученых, технологии исследований, Искусственный Интеллект и реализация всего этого в практике управления. Приходится признать, что пока успехи очень скромны. Достаточно посмотреть на статистики бедности, болезней, преступности, войн и картины гибели природной среды. Нельзя же считать достижением, что число людей на планете за время цивилизаций (10000 лет) возросло в 1000 раз, если при этом все другие «божьи создания» оттеснены на обочину.

Есть несколько вопросов. Первый: возможно ли справиться с этими системами человеку, обществу, человечеству? Оптимист скажет: конечно! Посмотрит на достижения… и перечислит. Но пессимист все опровергнет. Оба правы: можно, но мало, и, главным образом, по мелочам. Например, таким: вылечивать некоторые болезни, обеспечить небольшой прирост экономики в благополучных странах, заключить конвенцию о защите китов, без гарантии выполнения.

Подойдем к делу от кибернетики, сравним сложности естественных «объектов» и наших научных моделей. Не стану оглушать цифрами макромолекул, клеток, нейронов, людей, их разнообразия и состояний… На нашей (человеческой) стороне тоже изрядно: вон сколько книг написано, сколько в них слов, фраз и даже цифр. Но все же несопоставимо мало, если сравнить со сложностью природы. И, кроме того, в природе существует порядок: этажи структур и функций, регулирование, интеграция, программы Целевых Функций. А у нас (то есть в науке и практике управления) — почти полный разнобой. Выше физики пока не поднялись. Обо всем живом — только примитивные описания. Нет ни одной действующей модели, даже самой обобщенной. Отсюда и управление: «методом тыка».

Второй вопрос: возможно ли создать искусственные системы управления, сопоставимые по эффективности с естественными? Чтобы через них добиться баланса хотя бы с природой. Ответ ясен — пока нет. Слишком большая разница и, кроме того, трудно скоординировать самоорганизацию.

Значит, что — дело безнадежное? Как повезет? Для пессимиста — да, если сравнить темпы убывания природы с темпами наращивания мощи наук и эффективности управления.

И все же надежды не потеряны. У человечества еще есть резерв времени (я пытался это показать.) И есть уже некоторые заделы в технологиях.

Так что, может быть, все решится само собой?

К примеру, психологию людей можно на 20–40 % изменять рациональным удовлетворением потребностей и воспитанием правильных убеждений. Теоретически достаточно, чтобы сбалансировать отношения с природой. Правда, для этого нужно «зрелое» общество — проблема трудная, но решаемая… То же и применительно ко всему человечеству: оно автоматически «поумнеет», когда все страны «созреют».

К сожалению, уверенности в такой «благости», скажем, около половины. Это явно мало, но возбуждает интерес: можно попытаться что-то сделать. Рассмотрим хотя бы подходы.

Что для этого нужно? Что я могу ответить? Конечно, только одно — наука!

И ее воплощение: «действующие модели».

Физику элементарных частиц, видимо, изменить нельзя, но все, что сложено из более крупных «кирпичиков» материи, можно скомпоновать иначе. Это как раз и касается трех перечисленных задач. Во всех трех объектах: человек, общество, человечество, количество «первичной» информации («кирпичиков») очень велико и довести до каждого управляющие воздействия от идеальной программы в ИИ невозможно. Но существует иерархия собственного управления систем и, если ее познать, смоделировать, то можно добиться очень многого. Особенно, если объединить усилия Коллективного Разума, вооруженного ИИ, с технологиями воздействия на избранные элементы систем.

Есть ли предпосылки к тому, что ИИ значительно расширят свои возможности и смогут взять на себя новые задачи в решении проблем?

Наверное — есть, если посмотреть на стремительный рост компьютерной техники и науки.

На эту тему я могу сделать лишь робкие предположения, исходя из того, о чем говорилось выше.

Нейронные сети, возможно, получат импульс к усложнению со стороны микромеханики: появятся микроскопические искусственные нейроны, из которых можно собирать огромные сети с самоорганизацией. Ее разумное действие возможно лишь при наличии неких основных структур, подобных подкорке мозга, в которых локализованы критерии, как источники активности для моделей. Создать их очень трудно, но без этого едва ли удастся построить аналоговый разум достаточной мощности. Так или иначе, на нижних этажах восприятия и переработки информации у нейрокомпьютеров есть перспективы развития.

Наоборот, на высших этажах интеллекта будущее принадлежит цифровым машинам. Можно предположить такие сферы расширения возможностей компьютеров: 1. Иерархии моделей высокой обобщенности вплоть до формирования отвлеченных понятий. 2. Реализация многих параллельно идущих Функциональных Актов, с механизмами соподчинения и доминирования. Этим будет реализован аппарат подсознания и принцип «метафоричности мышления». Сюда же относится моделирование сознания разного уровня. Крайним выражением его явится центр «Я-самости», олицетворяющий Разум-личность.

Так ИИ пройдет ступеньки от вспомогательного монитора и советчика при человеке до управляющего. Именно такой Разум понадобится для внеземных цивилизаций без людей. И даже, более того, понадобится творческий Разум.

Все, что сказано выше по поводу ИИ, представляет собой совершенствование инструментария Познания. Не менее важна тема методологии: как применять инструмент для решения трех задач, что указаны ранее.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: