Виктор Зуев - Многоликий вирус. Тайны скрытых инфекций

- Название:Многоликий вирус. Тайны скрытых инфекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «АСТ»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-462-01300-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Зуев - Многоликий вирус. Тайны скрытых инфекций краткое содержание

Вирусы многолики. Они способны вызывать не только острые, но и скрытые, в частности и так называемые медленные, инфекции: врожденную краснуху, СПИД, вирусные гепатиты, бешенство, подострый склерозирующий панэнцефалит и многие другие. Вторжение вирусов в организм людей порой вовсе не сопровождается проявлениями признаков болезни: мы продолжаем ощущать себя здоровыми. И тем не менее скрытая вирусная инфекция может привести к самым неожиданным, а иногда и трагическим последствиям. Новые данные о возбудителях медленных инфекций (в том числе и не вирусных), о масштабах распространения их по миру и механизмах развития, а также, что самое главное, о мерах по предупреждению этих смертельно опасных заболеваний читатель узнает непосредственно «из первых рук» – от выдающегося ученого-вирусолога В. А. Зуева.

Многоликий вирус. Тайны скрытых инфекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

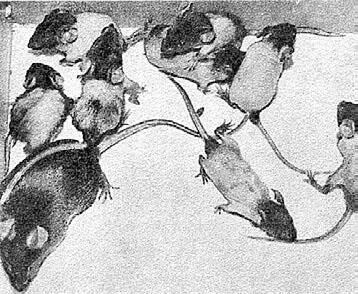

Исследовательница заражает нескольких белых и черных самок мышей вирусом гриппа во время беременности. Ждем… Родилось потомство. Посмотрите на него сами (рис. 18)!

Рис. 18.Восьми недельные мышата («голые карлики»), родившиеся от самки, зараженной вирусом гриппа на третьем триместре беременности

Итак, теперь можно немного успокоиться – все-таки и «голые» и «карлики» рождаются под воздействием вируса гриппа. А почему они становятся такими? Что происходит у них в организме?

На этот вопрос первой дала ответ А. М. Харитонова – опытный патоморфолог нашей лаборатории. А у мышат в организме происходили поистине удивительные вещи. Прежде всего поражало, что в зараженном (хотя и внутриутробно, но все же зараженном!) вирусом гриппа организме «карликов» полностью отсутствовали признаки воспаления (а ведь где вирус гриппа – там всегда воспаление!). Зато были ярко выражены признаки дегенерации. Они наблюдались всюду – в иммунных органах, в половых железах, в эндокринной системе, а самое главное – в центральной нервной системе, где, кроме разрушения нервных клеток, А. М. Харитонова обнаружила и спонгиоз. Да, тот самый спонгиоз – губкообразное состояние, которое оказалось столь характерным для куру, болезни Крейтцфельдта – Якоба, скрепи, трансмиссивной энцефалопатии норок, трансмиссивной энцефалопатии крупного рогатого скота и всех, всех прионных болезней человека и животных (рис. 19). При обследовании мышей – «голых» и «карликов» – оказалось, что практически во всех внутренних органах у них отсутствует воспалительная реакция, но развивается дегенеративный процесс (рис. 20).

Рис. 19.Губкообразные изменения (спонгиоз) в мозге мышат, родившихся от зараженной самки. Видны пустоты в мозговом веществе

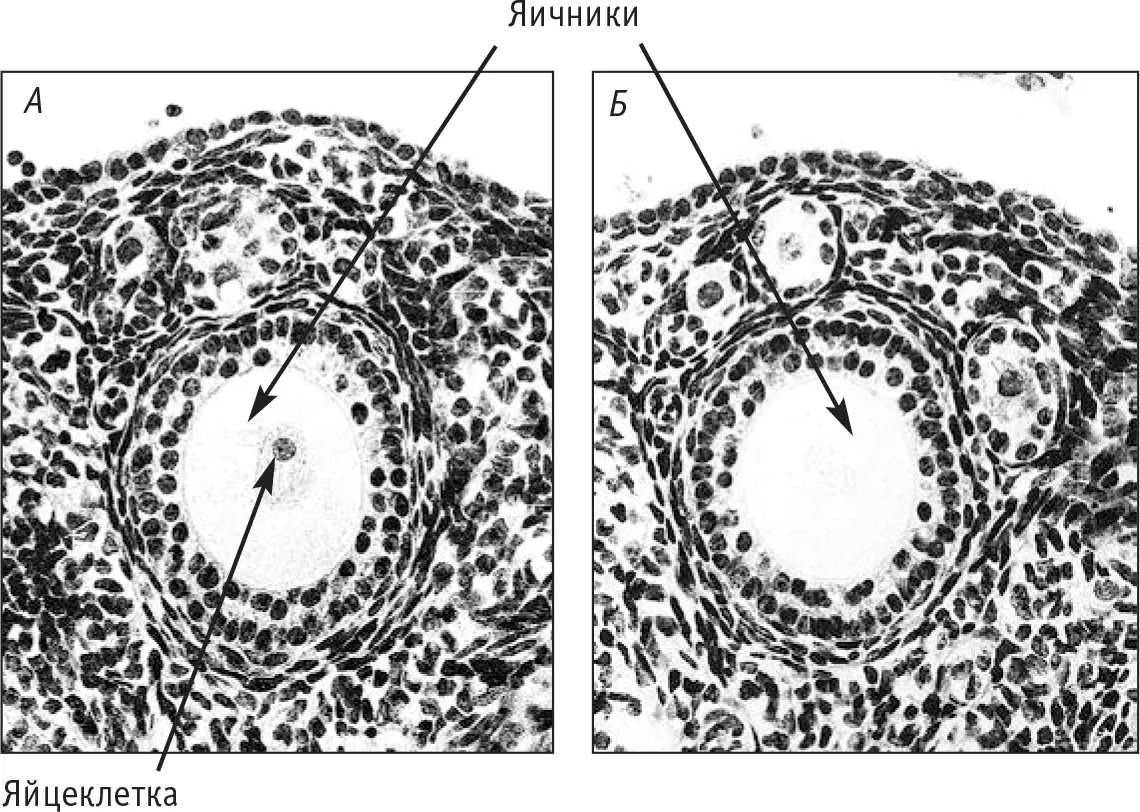

Рис. 20.Яичники мыши: А – здоровой, видна яйцеклетка; Б – родившейся от самки – носителя вируса гриппа; гибель яйцеклетки в граафовом фолликуле. Микрофотография, увеличение в 180 раз

Так вот, спонгиоз у «карликов» также обнаруживался в коре и в белом веществе головного мозга, что, к нашей великой радости, было подтверждено ведущим патоморфологом страны, директором Научно-исследовательского института морфологии человека РАМН академиком А. П. Авцыным. Просмотрев в течение трех с половиной часов наши стекла с гистологическими срезами различных органов мышат-«карликов», академик оторвался от микроскопа, обвел нас внимательным взглядом и после короткой паузы выдохнул: «А теперь приговор!.. Молодцы, ребята, вы открыли новую болезнь!»

Итак, круг замкнулся: в результате внутриутробного заражения мышат вирусом гриппа у них в организме может развиваться медленно прогрессирующее тяжелое заболевание, характеризующееся отставанием в массе тела и в росте, нарушением координации движений, походки, развитием кахексии (состояния общего истощения организма); заболевание всегда заканчивается смертью животных. При этом имеют место патологические изменения ответственных за иммунитет органов, эндокринной системы и особенно центральной нервной системы с признаками дегенерации нервных клеток и развитием спонгиоза в коре и в белом мозговом веществе.

Теперь подытожим полученные результаты:

– необычно продолжительный инкубационный период заболевания;

– длительное клиническое течение;

– необычность повреждения органов и тканей;

– неизбежный смертельный исход.

Как вы помните, это и есть четыре характерных признака медленных инфекций. Отсюда вывод – вирус гриппа в результате внутриутробного заражения плода может вызвать в организме потомства мышей развитие типичной медленной инфекции.

Надо сказать, ученые-вирусологи признали это далеко не сразу. И тут помог курьезный случай. Дело в том, что главный вирусолог Советского Союза, директор Института вирусологии им. Д. Ф. Ивановского академик В. М. Жданов, вообще не желал обсуждать вопрос о самой возможности формирования медленной гриппозной инфекции. От безысходности я решился на отчаянный шаг: испросив разрешения зайти к академику на две минуты, я, войдя в кабинет, произнес: «Виктор Михайлович, вы всю жизнь проработали с зараженными вирусом гриппа мышами! Вы когда-нибудь видели таких зараженных вирусом гриппа мышат?» При этом я поставил на письменный стол клетку с «голыми карликами», которых вы, дорогой читатель, уже видели на рис. 18. Академик буквально впился в них глазами. В кабинете воцарилось напряженное молчание, а через десяток секунд Виктор Михайлович изумленно произнес: «Нет, таких мышат я не видел! Я буду тебя поддерживать!»

За открытие свойства вируса гриппа вызывать у потомства млекопитающих медленную инфекцию Е. П. Мирчинк, А. М. Харитонова и автор этих строк получили диплом на открытие (№ 383), свидетельствующий о том, что «экспериментально установлено неизвестное ранее свойство вируса гриппа вызывать у потомства млекопитающих медленную инфекцию в результате внутриутробного заражения плода беременных самок (на примере мышей)».

Результатами этих работ заинтересовались иммунологи Института эпидемиологии и микробиологии им. Η. Ф. Гамалеи РАМН, и в ходе совместных исследований (в которых принимали активное участие А. В. Пронин, А. В. Санин, А. В. Деева, И. Ю. Черняховская и Н. В. Кобец) было установлено, что в результате вирусного заражения в организме плода развивается резко выраженная иммунодепрессия и вследствие этого органы и ткани плода становятся толерантными (не реагирующими) к вирусу гриппа. При этом нарушается синтез интерлейкина-1 в макрофагах, что и позволяет вирусу успешно размножаться и персистировать в столь значительных концентрациях, так как интерлейкин-1 вызывает активацию В-лимфоцитов, синтезирующих специфические, в данном случае противовирусные, антитела.

В самом деле, в организме развивающегося плода в отсутствие сформировавшейся иммунной системы присутствует к тому же и вирус гриппа – выраженный иммунодепрессант. В результате этот организм оказывается иммунологически полностью беззащитен.

Ну а сам персистирующий вирус гриппа, как он «чувствует себя» в таких, скажем прямо, вольготных условиях? Чтобы это выяснить, мы с Е. П. Мирчинк выделили из крови (К), легких (Л), мозга (М), печени (П) и селезенки (С) «карликов» 10 изолятов (вируссодержащих материалов) и совместно с сотрудниками Института вирусологии им. Д. И. Ивановского РАМН – С. С. Ямниковой и Г. К. Воркуновой – испытали на мышах только одно их свойство – степень патогенности, т. е. способности вызывать заболевание животных по сравнению с такой же способностью исходного вируса гриппа, которым были ранее заражены самки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: