Вячеслав Тарантул - Имя ему СПИД: Четвертый всадник Апокалипсиса

- Название:Имя ему СПИД: Четвертый всадник Апокалипсиса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Языки славянской культуры

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-9551-0050-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Тарантул - Имя ему СПИД: Четвертый всадник Апокалипсиса краткое содержание

Вячеслав Залманович Тарантул. Имя ему СПИД: Четвертый всадник Апокалипсиса. М: Языки славянской культуры, 2004 — 400 с.

О новом заболевании — синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИД) — мир узнал чуть менее четверти века назад. Сегодня слово СПИД уже известно почти всем. Однако мало кто знает о причине этого смертельного заболевания, об истории его возникновения, о путях распространения, о средствах лечения и других многочисленных аспектах, связанных со СПИДом. Обо всем этом и идет речь в настоящей книге, написанной в научно-популярной форме.

Книга предназначена для самого широкого круга читателей: для медицинского персонала и врачей всех специальностей, для учителей, студентов и преподавателей вузов медицинского и биологического профиля, для молодых людей, вступающих в жизнь, и вообще для всех образованных людей, желающих больше знать о себе и об опасностях, которые их окружают.

В оформлении обложки использована гравюра А. Дюрера «Четыре всадника Апокалипсиса».

Имя ему СПИД: Четвертый всадник Апокалипсиса - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

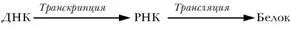

Первоначально основная догма молекулярной биологии была сформулирована как

Однако детальное изучение устройства вирусов показало, что у некоторых из них геномом служит не ДНК, как обычно, а РНК. Такие необычные вирусы были названы ретровирусами (ретро — обратный). Как же реализуется генетическая информация, заложенная в РНКовом геноме? Благодаря изучению жизненного цикла ретровирусов в 1970 г. стало ясно, что основная догма требует существенного дополнения. Два американских вирусолога — Дэвид Балтимор и Ховард Мартин Темин — открыли в это время реальный механизм передачи информации от вирусной РНК к ДНК, т. е. прямо обратное тому, что имеет место в клетках высших организмов. Такой процесс получил название обратной транскрипции, а фермент, его осуществляющий, был назван обратной транскриптазой или ревертазой. Оба первооткрывателя обратной транскриптазы получили в 1975 г. Нобелевскую премию по физиологии и медицине «за открытия, касающиеся взаимодействия между опухолевыми вирусами и генетическим материалом клетки».

После этого основная догма молекулярной биологии в окончательном виде изображается сегодня следующим образом:

После небольшого ликбеза по устройству и работе генетического аппарата (генома) живых организмов вернемся снова к ВИЧ, который является типичным представителем ретровирусов. Но для начала расскажем вкратце весьма непростую историю его обнаружения.

История открытия

Начало обнаружению вируса, вызывающего СПИД, было положено в 1981 г., когда группа ученых Национального института рака в США, руководимых известным иммунологом и вирусологом Робертом Галло, открыла возбудителя одного из видов рака человека, называемого Т-клеточным лейкозом. Это заболевание было впервые зарегистрировано в конце 70-х гг. в странах Карибского бассейна и в Южной Японии. В тяжелой форме лейкоз протекал очень быстро: больные погибали за 3–4 месяца. Возбудителем острого Т-клеточного лейкоза у человека оказался вирус, который назвали вирусом Т-клеточной лейкемии человека (по-английски сокращенно HTLV–I). По существующей классификации он был отнесен к классу ретровирусов, т. е. вирусов, у которых генетический аппарат представлен не ДНК, а РНК. Как самостоятельная группа ретровирусы известны с 1974 г., хотя отдельные представители таких вирусов у животных были открыты еще в начале прошлого века. Всех их ученые разделили на несколько подклассов. HTLV-1 стал первым обнаруженным ретровирусом человека и был отнесен к подклассу онковирусов, т. е. вирусов, вызывающих рак (отсюда приставка онко— онкологические). Некоторые разновидности HTLV–I, особенно выделенные у зеленых мартышек и шимпанзе, имели много сходного с ним. На этом основании было предположено, что вновь открытый вирус возник первоначально в Африке, где им заразились приматы Старого Света, а потом и человек тоже, а на американский континент этот ретровирус проник благодаря работорговле.

Как раз в это время (в начале 80-х гг.) в США началась эпидемия СПИДа. Вполне естественно Р. Галло предположил, что обнаруженный им HTLV–I и есть возбудитель СПИДа или его ближайший родственник. Более того, у некоторых больных СПИДом удалось обнаружить и выделить HTLV–I. Однако, как выяснилось в дальнейшем, признанный научный авторитет Р. Галло в этом случае ошибся.

Причиной СПИДа в самом деле оказался вирус, но который существенно отличался от HTLV–I. Первые публикации о возбудителе нового заболевания, связанного с тяжелым расстройством иммунной системы человека, появились в 1983 г. Специалисты лабораторий Люка Монтанье из Института Пастера в Париже и Роберта Галло из Национального института рака в Бетесде (США) под двумя разными названиями описали один и тот же вирус, вызывающий СПИД. Французские ученые из Пастеровского института в Париже во главе с Люком Монтанье опубликовали статью, в которой сообщалось о наличии у двух из 33 больных СПИДом нового ретровируса, который, в отличие от HTLV-1, не обладал способностью влиять на злокачественное перерождение Т-лимфоцитов. Авторы дали ему название LAV (вирус, ассоциированный с лимфоаденопатией). В отличие от HTLV-1 он вызывал не размножение, а, наоборот, гибель Т-лимфоцитов. Параллельно с Монта-нье в США работала группа Роберта Галло в США, которая также выделила из больных СПИДом новый ретровирус, который они назвали HTLV-3. Вскоре установили, что вирус HTLV-3 Галло и вирус LAV Монтанье — это один и тот же вирус. Поэтому новый вирус стали обозначать как HTLV-3/LAV. Поскольку каждая лаборатория, описавшая новый вариант вируса, давала свое собственное название, было решено навести в этом деле порядок. И в 1986 г. по решению подкомитета Международного комитета по таксономии вирусов вирус, выделенный Монтанье и Галло, получил окончательное название — вирус иммунодефицита человека (Human Immunodeficiency Virus, сокращенно HIV, в русской транскрипции — ВИЧ). В том же году у больного из Западной Африки был выделен еще один вариант вируса иммунодефицита человека, так появились названия ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Сначала ВИЧ-2 обнаруживался только в одном районе, а затем был детектирован и в других регионах мира. В настоящее время ясно, что существуют по крайней мере два родственных типа возбудителя иммунодефицита человека: ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Обычно СПИД вызывается одним из них. Вместе с тем описаны случаи одновременного существования в организме человека этих двух типов вирусов. Будучи довольно дальними родственниками, они порой успешно уживаются друг с другом.

У обезьян также были обнаружены вирусы иммунодефицита, получившие общее название Simian Immunodeficiency Virus (сокращенно SIV), по-русски — вирус иммунодефицита обезьян (ВИО). У разных видов обезьян ВИО немного отличаются, но все они по своей структуре больше напоминают один из типов ВИЧ, а именно ВИЧ-2.

В современной человеческой популяции наиболее распространен ВИЧ-1, известный в популярной литературе просто как ВИЧ (в англоязычной литературе — HIV). Другой вариант вируса — ВИЧ-2, обнаруживаемый главным образом в Западной Африке, хотя и очень напоминает ВИЧ-1, во многом подобен ему, тем не менее существенно отличается от последнего. Nullus simile est idem (подобное не есть то же самое). Сходство между геномами различных вариантов ВИЧ-1 и ВИЧ-2 составляет всего от 50 до 60 %. По структуре генов ВИЧ-2 более родствен возбудителю СПИД-подобного заболевания у обезьян. Он способен инфицировать разные виды приматов, порой весьма удаленные от человека на лестнице эволюции, тогда как ВИЧ-1 заражает только людей и наиболее близкородственного ему из ныне живущих приматов — шимпанзе. Кроме того, ВИЧ-2 передается хуже, чем ВИЧ-1, и симптомы, вызываемые им, развиваются у человека медленнее, чем при инфекции ВИЧ-1. Можно сказать, что в целом ВИЧ-2 более «ленивый», чем ВИЧ-1.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: