Ольга Власова - Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ. История, мыслители, проблемы

- Название:Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ. История, мыслители, проблемы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Территория будущего»19b49327-57d0-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91129-069-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Власова - Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ. История, мыслители, проблемы краткое содержание

Монография представляет собой первое русскоязычное исследование экзистенциально-феноменологической традиции в психиатрии. Анализируя, с опорой на оригинальные тексты и биографические материалы, основные идеи представителей феноменологической психиатрии и экзистенциального анализа (К. Ясперса, Э. Минковски, В. Э. фон Гебзаттеля, Э. Штрауса, Л. Бинсвангера, М. Босса и др.) и выстраивая панораму их формирования и развития, автор включает рассматриваемую традицию в философский контекст XX века.

Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ. История, мыслители, проблемы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

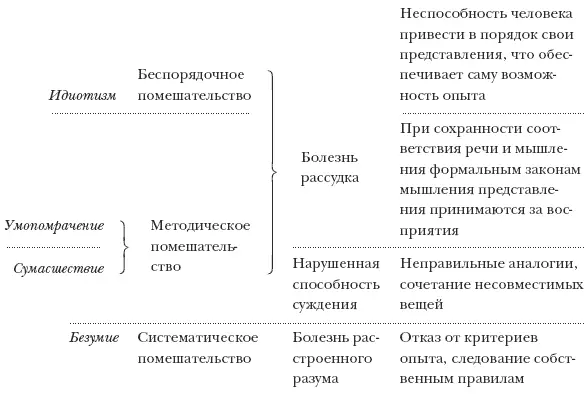

Таким образом, кантовскую классификацию душевных расстройств можно обобщить в таблице 2.

Несмотря на стремление создать стройную систему и дать четкое определение душевным болезням и их происхождению «исходя из природы», Кант не избегает некоторых противоречий. С одной стороны, Кант указывает, что «единственный общий признак помешательства – это потеря здравого смысла (sensus communis) и появление вместо него логического своемыслия (sensus privatus)» [269]. Это утверждение, как мы показали, является изначальной предпосылкой его классификации и всей «антропологии душевного заболевания». С другой стороны, он тут же отмечает, что у помешательства наследственная природа, что «с развитием зародыша человека развивается и зародыш помешательства» [270]. Неразумие безумия у Канта одновременно индуцирует сам субъект и его врожденная природа. Следствием этого противоречия является то, что в посткантовской психиатрии и философии душевные болезни понимают как что-то, чего нельзя избежать (в силу их наследственной природы), но от чего необходимо воздерживаться, следуя при этом законам долга и воле. Нравственное поведение, «воздержание» от безумия становится главным принципом психиатрии. На человека возлагают вину за то, что он не смог сдержать свои «страсти», свои «патологические задатки».

Закономерно, что Кант понимает психическую патологию в несколько ином ключе, чем современная психиатрия, а также психиатрия начала XX в. Его антропология безумия – продолжение рационалистической философии, а не господствовавшей тогда психиатрии. Для Канта, по справедливому замечанию Ю. В. Перова, «патология есть зависимость человека от чисто чувственных побуждений – без всяких фиксаций аномии…» [271].

Иллюстрируя степень влияния теории Канта на немецкую психиатрию, К. Дернер приводит весьма любопытный случай [272]. В 1804 г. в Гамбурге был казнен учитель и теолог Рюзау, в отчаянии убивший жену и пятерых детей. Документы того времени говорят, что он страдал бредом. Два врача вынесли оправдательное заключение, тем не менее, Рюзау казнили. Решающим в этом деле стало, во-первых, давление общественности, во-вторых, вердикт специально созванного собрания из представителей медицинского, юридического и философско-богословского факультетов, из которых последний единодушно выступил за обвинительный приговор и смертную казнь. В приговоре отмечалось, что Рюзау виновен в зарождении и развитии своей болезни, поскольку он не следовал законам долга.

Воззрения Канта развивают его многочисленные последователи. Так, философ и ученик Канта И. К. Хоффбауэр в своем трехтомнике, вышедшем между 1802 и 1807 гг., отказывается от нравственного субъективизма. Он, как и Кант, выводит безумие из познавательных способностей, но определяет его как фиксацию или рассеянность внимания. По его мнению, только гений способен выйти из величайшей рассеянности и вернуться к естественному назначению, разуму, «я». Обычный же человек при этом впадает в безумие, причем сначала по собственной вине (на стадии страстей), но когда отклонение от собственного «я» становится привычным, он заболевает [273].

Традицию Канта продолжил Фридрих Вильгельм Шеллинг, предложивший собственную строго диалектическую теорию душевных заболеваний. В «Штуттгартских беседах» [274](1810 г.), исследуя индивида, он выделяет три его потенции: характер, дух и душу. Характер – это бессознательный принцип духа, проявляющийся в форме 1) страсти, симпатии, уныния; 2) влечения, желания, вожделения, раздражительности (это жажда бытия); 3) чувства и чувствительности (высшего в характере). Дух – это воля, осознание, осознанная страсть. Его ступени (от наиболее к наименее глубокой): своеволие, воля, рассудок. Духу свойственно преобладание бытия над небытием. Третья и наивысшая потенция – душа – для нас более важна. Душа как сущее (Seiend), по Шеллингу, есть безличное, которому должно быть подчинено личное как несущее (Nichtseiendes). Он пишет: «Что есть дух человека? Ответ: сущее, но возникшее из несущего, то есть рассудок из безрассудного. Что есть основа человеческого духа в том смысле, в каком мы употребляем слово „основа“? Ответ: безрассудное, и так как человеческий дух относится к душе как несущее, то и он безрассуден по отношению к ней» [275]. Следовательно, дух может быть благим, а душа – это благо, Дух может заболеть, а «душевных болезней не существует». Душа – это связующее звено между Богом и человеком, это Божественное в человеке.

Именно поэтому, по Шеллингу, здоровье основано на связи между душой и глубинами характера. Нарушение этой взаимосвязи, проявляющееся болезнью, может, по Шеллингу, раскрываться в трех формах:

1) душевная болезнь, при которой тоска доминирует над всеми чувствами;

2) слабоумие, при котором своенравие доминирует над рассудком, что связано со стремлением к удовольствию;

3) безумие – проявляется (не возникает, а именно проявляется! – О. В. ) [276], когда разрывается связь между душой и рассудком, на пороге Божественного.

В работе «Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах» Шеллинг рассматривает заболевание как результат своеволия, нарушения единства между волей человека и универсальной волей. Болезнь, как и зло, – это беспорядок, привнесенный в природное состояние, подобие зла и греха, это «ложная жизнь, жизнь во лжи, порождение беспокойства и гибели», это «не более чем видимость жизни, как бы мимолетное ее явление, подобно метеору, колебание между бытием и небытием; тем не менее для чувства оно вполне реально» [277].

Безумие, по Шеллингу, есть одновременно и разрушительное, и Божественное в человеке, и божественное безумие, основа вдохновения и деятельности в целом, и страшное свидетельство того, чем является воля в отрыве от Бога. Шеллинг пишет: «Таким образом, основой самого рассудка является безумие. Поэтому безумие – это необходимый элемент, который, однако, не должен не обнаруживаться, а только не должен актуализироваться. То, что мы называем рассудком, если это настоящий, живой, активный рассудок, есть не что иное, как упорядоченное безумие. Рассудок может лишь обнаружить себя, проявиться в своей противоположности, то есть в безрассудном» [278]. Люди, которые лишены этого безумия, – это люди с пустым, бесплодным рассудком. Те, кто наделен безумием, если оно при этом находится во власти души, обладают «божественным безумием», наделены творческим началом – это творцы: художники, поэты.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: