Юрий Лотман - Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века)

- Название:Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство — СПБ

- Год:1994

- Город:СПб.

- ISBN:5-210-01468-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Лотман - Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века) краткое содержание

Автор — выдающийся теоретик и историк культуры, основатель тартуско-московской семиотической школы. Его читательская аудитория огромна — от специалистов, которым адресованы труды по типологии культуры, до школьников, взявших в руки «Комментарий» к «Евгению Онегину». Книга создана на основе цикла телевизионных лекций, рассказывающих о культуре русского дворянства. Минувшая эпоха представлена через реалии повседневной жизни, блестяще воссозданные в главах «Дуэль», «Карточная игра», «Бал» и др. Книга населена героями русской литературы и историческими лицами — среди них Петр I, Суворов, Александр I, декабристы. Фактическая новизна и широкий круг литературных ассоциаций, фундаментальность и живость изложения делают ее ценнейшим изданием, в котором любой читатель найдет интересное и полезное для себя.

Для учащихся книга станет необходимым дополнением к курсу русской истории и литературы.

Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

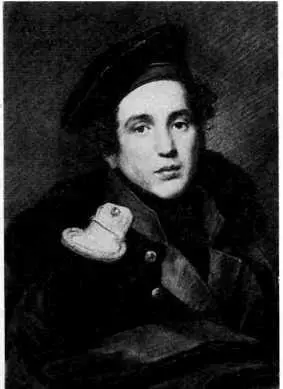

Портрет А. П. Ланского

О. А. Кипренский. Рис. 1813.

Алексей Петрович Ланской (1789–1859), младший брат Михаила, предстает на портрете Кипренского щеголем-гвардейцем: уголки белого воротничка, не по форме выпущенные из-под черного офицерского галстука, завитые «гусарские» локоны у висков, тонкие усики, наброшенная на одно плечо шинель. Изысканность прически и живописность лейб-егерского мундира с аксельбантом (в 1812 г. — адъютант командующего кавалерией 2-й армии князя Д. В. Голицына) сочетаются с вызывавшим уважение набором наград двадцатичетырехлетнего обер-офицера: крест ордена св. Анны 2-й степени на шее, знак отличия Военного ордена (номер 876) за кампанию 1806–1807 гг. и орден св. Владимира 4-й степени с бантом.

Портрет графа Ф. В. Ростопчина

О. А. Кипренский. X., м. 1809.

Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826, граф с 1799) изображен Кипренским в момент паузы в его бурной карьере, между возвышением его после воцарения Павла I и его «звездным часом» в бытность «главнокомандующим в Москве» в 1812 г. Ростопчин, находившийся в то время в отставке, изображен в штатском платье. 1809 г. — время, когда он занимал активно галлофобскую позицию, выпустив в 1807 г. политический памфлет «Мысли вслух на Красном крыльце российского дворянина Силы Андреевича Богатырева» (московское издание книги разошлось в неслыханном для начала XIX в. количестве — 7 тысяч экземпляров). По свидетельству лично знакомого с ним князя П. А. Вяземского, Ростопчин «французов ненавидел и ругал на чисто французском языке»; галлофобия графа достигла пика в 1812 г., когда он установил «нужную вазу» в отхожем месте своего московского дома на бюст Наполеона.

Портрет П. А. Оленина

О. А. Кипренский. Рис. 1813.

Петр Алексеевич Оленин (1793–1868), сын президента Императорской Академии художеств, директора Публичной библиотеки и статс-секретаря А. Н. Оленина, в момент создания Кипренским портрета находился в Петербурге в отпуске по ранению (он был ранен в голову в Бородинском бою, а его брат Николай — убит). Позднее, вернувшись в действующую армию, Оленин вошел в Париж адъютантом начальника генерального штаба князя П. М. Волконского.

Встреча Наполеона и Александра I 25 июня 1807 г. на Немане

Гравюра акватинтой. 1807.

Слева в лодке у плота свита Александра I: великий князь Константин, брат императора, в белом конногвардейском мундире с каской в правой руке, генерал Беннигсен, генерал Уваров, князь Лобанов. Слева свита Наполеона: Дюрок, Бессьер, Коленкур.

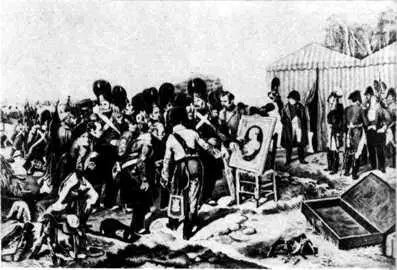

Наполеон показывает гвардии портрет сына (накануне Бородинского сражения)

X. Делиус по рис. Хагнера. Гравюра.

«Вид сражения при селе Бородине 26 августа 1812 года на левом крыле Российско-Императорской армии у деревни Семеновка»

Неизвестный литограф по рис. Ж. Жерена. 1818. Литогр.

По свидетельству Ф. Н. Глинки, участника сражения и автора комментария к этой литографии, показаны «окружающие солдаты и офицеры… точно те, которые в самом деле в ту минуту» находились рядом с раненым Багратионом: полковник Бергман, неизвестный гренадер, адъютанты Багратиона, генерал Сен-При. Глинка подчеркивает, что участники эпизода «изображены с верностию портретов». Слева двигаются в сражение колонны лейб-гвардии Измайловского и Литовского полков, которые направляют в бой генерал-квартирмейстер армии Толь и флигель-адъютант Сипягин.

На Бородинском поле после сражения

Литогр. по рис. А. Адама. 1827.

На первом плане солдаты из полка королевской итальянской гвардии — «драгуны королевы» в белых епанчах (кавалерийских плащах) и драгунских касках с конскими хвостами сзади, защищающими шею всадника от рубящего удара холодным оружием.

А. В. Чичерин и С. П. Трубецкой в палатке

Рис. из дневника Чичерина. 19 сентября 1812.

А. В. Чичерин на марше

Рис. из дневника Чичерина. 28 октября 1812.

Справа и слева от едущего верхом Чичерина — солдаты Семеновского полка в походной форме: в шинелях, с ранцами, в зачехленных киверах без султанов.

Пленение маршала Вандама в сражении под Кульмом 30 августа 1813 г.

К. Раль по рис. И. А. Клейна. Раскраш. гравюра.

Обер-офицер лейб-гвардии Егерского полка

С. Кивердо. Офорт, акв. 1815.

Белая повязка на рукаве мундира носилась офицерами союзников на территории оккупированной Франции как знак миролюбия. На офицере кивер образца 1812 г. с «развалом», двубортный мундир фрачного покроя с высоким стоячим воротником, украшенный, как и обшлага, гвардейскими петлицами. Зеленый цвет воротника указывает на принадлежность к легкой пехоте (егерям). На груди серебряный обер-офицерский знак, на поясе повязан офицерский шарф с пышными кистями. Внимание французского художника привлекла подчеркнутая им «затянутость» талии русского офицера (ср: «хрипуны, гвардейцы затяжные» в черновом варианте «Домика в Коломне» А. С. Пушкина).

Портрет Е. Ф. Муравьевой с сыном Никитой

Неизвестный художник с оригинала Ж.-Л. Монье. X., м. 1799–1800.

Екатерина Федоровна Муравьева (урожд. баронесса Колокольцева, 1771–1848), жена писателя и куратора Московского университета Михаила Никитича Муравьева, тетка К. Н. Батюшкова и М. С. Лунина, мать двух будущих декабристов — Никиты и Александра. В момент написания портрета семья жила в Москве, позднее Муравьевы переехали в Петербург. Их дом на набережной Фонтанки, 25 стал одним из культурных центров столицы. С 1818 г. второй этаж снимал у Муравьевой Н. М. Карамзин с семьей, на третьем этаже жили сыновья Екатерины Федоровны (о собраниях членов тайного общества у Никиты Муравьева упоминает Пушкин в «Евгении Онегине»).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: