Юрий Терапиано - «…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972)

- Название:«…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Библиотека-фонд Русское зарубежье, Русский путь

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-85887-309-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Терапиано - «…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972) краткое содержание

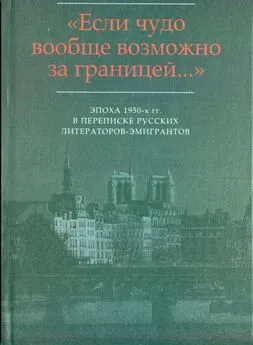

1950-е гг. в истории русской эмиграции — это время, когда литература первого поколения уже прошла пик своего расцвета, да и само поколение сходило со сцены. Но одновременно это и время подведения итогов, осмысления предыдущей эпохи. Публикуемые письма — преимущественно об этом.

Юрий Константинович Терапиано (1892–1980) — человек «незамеченного поколения» первой волны эмиграции, поэт, критик, мемуарист, принимавший участие практически во всех основных литературных начинаниях эмиграции, от Союза молодых поэтов и писателей в Париже и «Зеленой лампы» до послевоенных «Рифмы» и «Русской мысли». Владимир Федорович Марков (р. 1920) — один из самых известных представителей второй волны эмиграции, поэт, литературовед, критик, в те времена только начинавший блестящую академическую карьеру в США. По всем пунктам это были совершенно разные люди. Терапиано — ученик Ходасевича и одновременно защитник «парижской ноты», Марков — знаток и ценитель футуризма, к «парижской ноте» испытывал устойчивую неприязнь, желая как минимум привить к ней ростки футуризма и стихотворного делания. Ко времени, когда завязалась переписка, Терапиано было уже за шестьдесят. Маркову — вдвое меньше, немного за тридцать. Тем не менее им было интересно друг с другом. На протяжении полутора десятков лет оба почти ежемесячно писали друг другу, сообщая все новости, мнения о новинках и просто литературные сплетни. Марков расспрашивал о литературе первой волны, спорил, но вновь и вновь жадно выспрашивал о деталях и подробностях довоенной литературной жизни Парижа. Терапиано, в свою очередь, искал среди людей второй волны продолжателей начатого его поколением литературного дела, а не найдя, просто всматривался в молодых литераторов, пытаясь понять, какие они, с чем пришли.

Любопытно еще и то, что все рассуждения о смене поколений касаются не только эмиграции, но удивительным образом схожи с аналогичными процессами в метрополии. Авторы писем об этом не думали и думать не могли, но теперь сходство процессов бросается в глаза.

Из книги: «Если чудо вообще возможно за границей...»: Эпоха 1950-x гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов, 2008. С.221-354.

«…В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда»: Письма Ю.К. Терапиано В.Ф. Маркову (1953-1972) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Очень рад, что Вам понравилась «Проза» Цветаевой. У нее, конечно, порой не все можно принять, например, записи и высказывания ее 6-летней дочери — явно «псевдодетские», затем «я, я, я», словесные срывы и т. п. Я не хотел писать об этом в статье, тем более что, как я слышал, Ч<���еховское> и<���здательст>во уговаривают издать еще одну книгу ее «прозы». Взял я сознательно и другой грех на душу: Гиппиус называла М. Ц<���ветаеву> «кликушей» действительно, а таланта ее не признавала. Я же, желая восстановить справедливость, «заставил» Гиппиус прибавить: «а талант огромный», тем более что уверен: в душе Гиппиус должна была это чувствовать. (Так творятся легенды!)

У меня есть № «Н<���ового> ж<���урнала>» с вашей поэмой, благодаря чему я судил не только по отрывкам у Иваска [42] Имеются в виду «Гурилевские романсы» (Новый журнал. 1951. № 25. С. 88–120). Иваск включил в свою антологию три фрагмента поэмы Маркова: На Западе: Антология русской зарубежной поэзии. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. С. 355–359.

. Что касается «Рифмы» — «заочно и не видя рукописи трудно ответить что-либо определенное» — говорит Маковский (редактор «Рифмы»), но в принципе книга Моршена, мне кажется, вполне для «Рифмы» желательна. То же — и о Вашем проекте издать отдельной книжкой две Ваших поэмы.

Меня интересует Ваша статья о Хлебникове [43] Марков В. О Хлебникове: (Попытка апологии и сопротивления) // Грани. 1954. № 22. С. 126–145.

— не могли бы Вы прислать мне копию? М. б., я мог бы устроить ее здесь, жаль ведь, если статья так и не будет напечатана. Впрочем, Вы, быть может, хотите послать ее в «Грани»? И хорошо было бы, если бы Вы написали о Заболоцком. Что же касается Карповича (т. е. Гуля [44] О ситуации, сложившейся в то время в редакции журнала, см. в статье: Коростелев О. А. Роман Гуль — редактор «Нового журнала» // Гуль Р. Я унес Россию: Апология эмиграции: В 3 т. Т. 3.: Россия в Америке / Предисл. и развернутый указ. имен О. Коростелева. М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2001. С. 5–23.

— практически — там своя «тесная компания») — не уверен, что ее там примут. Хотя «Опыты» велись из рук вон плохо, все же жаль, если они прекратятся. Здесь возник план нового издания, посвященного исключительно поэзии, — «стихи и о стихах», есть уже 1/2 нужной суммы, но удастся ли? — еще не знаю. Если удастся — хочу привлечь Вас, тогда напишу подробно, а пока еще рано.

Кленовский, как антропософ, видит у всех и во всем «антропософские» глубины. Кроме того, как я понял, его ввела в заблуждение Берберова — м. б., из «лучших чувств». Кленовский хвалит Ходасевича, видя в нем антропософа, а Б<���ерберова> (женщина очень практичная) — «подлила масла в огонь» — «да, да, имел отношение к антропософам». Но я Кленовскому отвечу — и я, и некоторые мои коллеги хорошо знали Ходасевича и его скептицизм к мистике — в частности!

Какие типичные для Бунина письма опубликовал Ржевский! [45] Имеется в виду публикация: Ржевский Л. Памяти И.А. Бунина // Грани. 1953. № 20. С. 3–8.

Особенно: «Да, я не посрамил русскую литературу…» [46] Неточная цитата из письма И.А. Бунина Л. Ржевскому от 23 сентября 1951 г. У Бунина: «Да, я не посрамил ту литературу, которую полтораста лет тому назад начали Карамзин и Василий Афанасьевич Бунин» (Там же. С. 3).

В моем отзыве о 20 № «Граней» я подъязвил по этому поводу — не знаю, пройдет ли, или Вейнбаум [47] Вейнбаум Марк Ефимович (1890–1973) — журналист, сотрудник (с 1914), а затем главный редактор (с 1923) нью-йоркской газеты «Новое русское слово».

догадается и вычеркнет? Редко мне приходилось видеть людей, столь уверенных, как Бунин (+ Ладинский и Н. Оцуп) в ценности своего творчества — и это была одна из многих несимпатичных сторон характера Бунина.

Получил «Jesus de Nazareth» профессора еврейской истории и литературы Иерусалимского ун<���иверсите>та Иосифа Клаузнера [48] Клаузнер Иосиф Гдалия (1874–1958) — литературовед, историк, лингвист, сионистский деятель. С 1919 г. жил в Иерусалиме, профессор Еврейского университета (с 1925). Книга «Иисус Назарянин, его время, жизнь и учение» (Иерусалим, 1922; англ. пер. с иврита: Klausner J. Jesus of Nazareth, London, 1925) получила широкую известность еще в первой половине 1920-х гг. Ю.К. Терапиано позже доводилось писать о переиздании этой книги в обзоре: Терапиано Ю. Новые книги // Русская мысль. 1972. 20 апреля. № 2891. С. 10–11.

. Он, между прочим, разбирает и критикует взгляды д<���окто>ра Швейцера, пока — только просмотрел, — огромная работа, в дальнейшем — увижу — каковы его взгляды.

Маковский обещал мне для Вас «Странствие земное», как только получу — пошлю. Не знаю, как в Вашем ощущении, но в моем, до сих пор, прежняя книга — уже не то, новая, та, которую сейчас пишу, уже отошла от той линии.

Крепко жму руку Ю. Терапиано

В силу понятных причин сейчас я сократил мою корреспонденцию «par avion» [49] «Авиапочтой» (фр.).

и пишу «простые» письма.

7

15. VI.54

Многоуважаемый Владимир Федорович,

Парижское определение: «музыка» в стихах, пущенное в оборот лет 25 тому назад (кажется) Адамовичем, конечно не точно и даже способно ввести в заблуждение. С музыкой «звучание» стихов имеет мало общего, но как иначе назвать то, о чем хочешь сказать, говоря о стихах? Ведь есть же множество стихов (порой очень хорошо «сделанных»), но не звучащих, как будто по метроному отбивающих метр, — в отличие от них невольно говоришь о «музыке» того или иного поэта, например, Г. Иванова. Знаете ли Вы его книгу «Розы»? Она вышла в 1930 г. [50] Иванов Г. Розы. Париж: Родник, 1931.

и потом была перепечатана Ивановым в другой его книге, «Отплытие на остров Цитеру» [51] Он же. Отплытие на остров Цитеру: Избранные стихи 1916–1936. Берлин: Петрополис, 1937.

. Согласен с Вами, что вся русская поэзия (не только эмигрантская) от Лермонтова. Единственные совершенные стихи у нас — Пушкина. После Пушкина все русские поэты с точки зрения культуры стиха писали «плохо» [52] Весь этот пассаж — парафраз постоянных рассуждений Адамовича, впервые опубликованных в четвертом выпуске альманаха «Цех поэтов» (Берлин: Трирема, 1923. С. 60): «Пушкинские стихи с каждым годом становились все суше и все строже, иногда даже ценой потери прежней “неги”. Он как бы сдерживал, напрягая все силы, готовое рухнуть здание — стиль искусства. Он избирал наименее песенные формы — шестистопный ямб или белый стих. После его смерти медленно и верно начинается разложение. В стилистике Лермонтова уже даны шестидесятые и девяностые годы, романы Чернышевского и Успенского, идеология русской общественности et caetera. Поэзия Тютчева есть как бы история жизни очень здорового сознания в эпидемически-зараженном воздухе, история стилистических побед и поражений (далеко не редких). Позднее пришли Надсон и Бальмонт».

, а элемент «содержания» получил даже преобладающее значение. 16-летний Лермонтов («По небу полуночи») показал, что можно написать гениальное стихотворение — стилистически слабое. И сколько раз Тютчев и другие показывали такое же чудо, но пушкинской гармонии никто, кроме него, дать не мог. Интересно было бы с этой точки зрения сделать обзор русской поэзии XIX и XX вв. А символисты, Блок например, думали только о «безднах и тайнах», — сколько у Блока плохо написанных стихов, — неуклюжие эпитеты и т. п. — хотя бы в «Возмездии». И все-таки Блок — поэт, а всякие «формисты» — мертворожденные!

Интервал:

Закладка: