Борис Романов - Вестник, или Жизнь Даниила Андеева: биографическая повесть в двенадцати частях

- Название:Вестник, или Жизнь Даниила Андеева: биографическая повесть в двенадцати частях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Феория

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91796-03-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Романов - Вестник, или Жизнь Даниила Андеева: биографическая повесть в двенадцати частях краткое содержание

Первая биография Даниила Леонидовича Андреева (1906-1959) — поэта и мыслителя, чьи сочинения, опубликованные лишь через десятилетия после его смерти, заняли заметное место в нашей культуре.

Родившийся в семье выдающегося русского писателя Леонида Андреева, крестник Горького, Даниил Андреев прожил жизнь, вобравшую в себя все трагические события отечественной истории первой половины XX века. Детство, прошедшее в семье доктора Доброва, в которой бывали многие — от Андрея Белого и Бунина до патриарха Тихона, учеба в известной московской гимназии Репман, а затем на Высших литературных курсах, духовные и литературные поиски в конце 20-х и в 30-е годы, поэтическое творчество, десятилетняя работа над романом «Странники ночи», трубчевские странствия, Ленинградский фронт — вот главные вехи его биографии до ареста в апреле 1947 года. Арест и обвинение в подготовке покушения на Сталина, основанием чему послужил написанный роман, переломило судьбу поэта. Осужденный вместе с близкими и друзьями, после окончания «дела», о котором докладывалось Сталину, Даниил Андреев провел десять лет во Владимирской тюрьме. Его однокамерниками были знаменитый В.В. Шульгин, академик В.В. Парин, историк Л.Л. Раков и другие, часто незаурядные люди. В тюрьме он задумал и написал большинство дошедших до нас произведений — поэтический ансамбль «Русские боги», «Железную мистерию», мистический трактат «Роза Мира». После десяти лет тюрьмы, откуда вышел тяжело больным, поэт прожил недолго, мыкаясь по углам и больницам и работая над завершением своих книг. Огромную роль в его судьбе сыграла жена — Алла Александровна Андреева, осужденная вместе с ним и многое сделавшая для сохранения его наследия. Их трогательная любовь — одна из сюжетных линий книги.

Биография Даниила Андреева основана на многолетних изысканиях автора, изучавшего и издававшего его наследие, встречавшегося с друзьями и знакомыми поэта, дружившего с его вдовой. В книге рассказывается об истоках мироощущения поэта, о характере его мистических озарений, о их духовной и жизненной основе. Автор касается судеб друзей поэта, тех, кто сыграл ту или иную роль в его жизни, среди которых многие были незаурядными личностями. В книге широко использованы документы эпохи — архив поэта и его вдовы, воспоминания, переписка, протоколы допросов и т. д.

Вестник, или Жизнь Даниила Андеева: биографическая повесть в двенадцати частях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

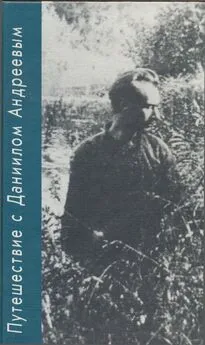

A. Л. Гублёр (Горобова), первая жена Д. Л. Андреева 1930–е

Беззаветно влюбленной и ослепленной своей любовью Шуре состояние Даниила было совершенно непонятно. Но она принимала его и не понимая: поэт должен быть необычным. Юная, почти красивая, она верила и не верила в свое счастье. Но в нем жил другой образ, другое лунное имя.

Фактически Шуриным мужем он так и не стал. Переехав после венчания к ней, жившей в Леонтьевском переулке, Даниил неожиданно заболел. Заболел детской болезнью — скарлатиной, лежал в жару. Прибежавшая к ним Александра Филипповна немедленно забрала брата домой. Выздоровев, он к жене не вернулся [98] Разрыв поэта с А. Л. Гублер можно датировать концом октября — началом декабря 1926 г.

. Предзимняя мрачная, но бодрящая погода, послеболезненная опустошенность принесли какое-то успокоение. Ночами он опять писал.

После мучительного разрыва с Шурой, после развода Даниил не хотел возвращаться на Литературные курсы. Огорченная Елизавета Михайловна писала его брату:

"Должна тебе сказать, что с Даней ладить нелегко: человек он замкнутый, характер у него упорный, чтобы не сказать упрямый; если что заберет в голову, то переубедить его мало сказать трудно, почти невозможно.

Он решил, что его учение в институте слова, где он учился последние два года и был отмечен профессорами, ему лично для его будущей деятельности ничего не дает и решил бросить учение. Как мы ни старались общими силами уговорить его этого не делать, все оказалось бесполезно" [99] Письмо Е. М. Добровой В. Л. Андрееву 5 марта 1927. С. 127.

.

Дело было не в упрямстве, и домашние, осознав это, не настаивали. Даниил не хотел, не мог встречаться с Шурой. Ее, ни в чем перед ним не провинившуюся, так получалось, он обманул и оскорбил. Казалось невыносимым видеть ее, объяснять то, что она не понимала, то, что он сам пока не вполне понимал.

12. Двенадцать Евангелий

В 1926–м году в Большом театре поставили оперу Римского — Корсакова "Сказание о невидимом граде Китеже и о деве Февронии". 25 мая состоялась премьера. Дирижировал Сук, декорации Коровина, Клодта, Васнецова. Постановка взволновала всю Москву. Критики — партийцы называли оперу "поповско — интеллигентским" "Китежем", призывали: "…никакой беды и ущерба искусству не будет, если государство откажется от богослужебного "Китежа""… Даниила опера потрясла, оставшись навсегда одним из главных русских мифов и образцом мистического искусства [100] К мистическому искусству, причем с сознательной попыткой дать "опорный пункт для "универсального эффекта"", эта опера отнесена в исследовании: Лапшин И. И. Мистическое познание и "Вселенское чувство". СПб.: Типография императорской Академии Наук, 1905. С. 32. Знакомство Д. Л. Андреева с этой книгой весьма вероятно.

. Большой театр для него навсегда связался с этой оперой:

Темнеют пурпурные ложи:

Плафоны с парящими музами

Возносятся выше и строже

На волнах мерцающей музыки.

И, думам столетий ответствуя,

Звучит отдаленно и глухо

Мистерия смертного бедствия

Над Градом народного духа.

Китеж стал для Даниила Андреева образом мистерии не только народа, но и "отдельной души, чья неприкосновенная внутренняя святыня, оберегаемая иерархиями Света, остаётся недоступной никакому, самому могущественному врагу, уходя в таинственную духовную глубь от любого вторжения, от любого враждебного прикосновения".

У него, наверное, именно тогда стало складываться если и не осознанное понимание, то ощущение того, что все переживаемое миром, а значит и им — мистерия. Юношеские блуждания урочьями Дуггура он тоже представляет мистерией, борьбой светлого и темного начал. Эту мистическую борьбу, спасение собственной души силами Света он и попытался изобразить в "Материалах к поэме "Дуггур"". Как же ему удалось спастись? "Срывы и падения могут быть и после светлых жизней потому, что просыпается то, что спало при солнечном свете" [101] Из черновых вариантов "Розы Мира" // РАЛ.

, — писал он позже, вспоминая свой горестный опыт.

"Да, путь был узок, скользок, страшен, / И не моя заслуга в том, / Что мне уйти из тёмных башен / Она дала святым мостом". Кто эта она? Шаги чьих легких гонцов он различает под знаком голубого цветка Новалиса, в октавах Гете о женственности ангельских сфер, в стихах Владимира Соловьева о Неугасимой звезде, в "Стихах о Прекрасной Даме" Блока и, наконец, в поэме — мистерии Коваленского о Неопалимой Купине? Конечно, это Та, чей образ величался Вечной Женственностью, Мировой Душой и в "Розе Мира" получил таинственное имя Звенты — Свентаны.

Коваленский, "семейно" унаследовавший мистическое мировидение русского символизма, столь же семейно поделился им с Даниилом, воспринявшем предание как свое, кровно близкое. Поэтому в стихах об "отблесках голубого сиянья", освятивших не только его юношеские духовные скитания, но и жизнь, он перечисляет именно то, что было свято мистикам — соловьевцам. Новалис, которого Вячеслав Иванов называл первым предтечей "перед последним проникновением в тайну Мировой Души" [102] Иванов В. Собр. соч. Т. 4. Брюссель, 1987.?. 740.

, "Посвящение" к таинственной, неоконченной поэме "Тайны" и строки в "Фаусте" о вечно — женственном Гете, "Три свидания" Владимира Соловьева, первый том Блока — все это стало для Даниила поэтически достоверной реальностью, он жил ею, странно воскрешенной в доме Добровых атмосферой быстро становившегося историей символизма. Но, может быть, логично, что в "красной" Москве, где он видел богоотступничество народа, принявшего подмену добра злом вместе с крикливыми лозунгами и обещаниями земного рая, и с ним произошла подмена. Правда, похожая на ту, что символисты видели у Блока: Прекрасная Дама обернулась другой — Незнакомкой, Блудницей. А перед Даниилом Андреевым выросла другая — демоница Дуггура, госпожа города, увлекшая на опасные пути.

Но он рассказывает в стихах и о спасшей заблудшего, о Пресвятой Богородице, Звезде морей, завершая повествование о своем падении молитвенным обращением к Ней:

Дай искупить срыв в бездну роковой,

Пролить до капли кубок тёмной жизни

Перед Тобой.

"Даниил рассказывал мне, — писала его вдова, — как удивительно произошло его освобождение от той темной руки. Это случилось буквально в одно мгновение. Он прекрасно помнил, как вошел в переднюю часть бывшего зала квартиры Добровых и с него внезапно просто как бы сп&ю что-то темное. Все стало совершенно четким и легло по местам. Даниил говорил, что Филипп Александрович присутствовал в это время в комнате, он увидел и понял, что происходит. Они не сказали друг другу ни слова, но оба все поняли. Это кажется мне необыкновенно важным" [103] ПНР. С. 82.

.

Интервал:

Закладка:

![София Чацкина - Маленький Диккенс [Биографическая повесть]](/books/1062853/sofiya-chackina-malenkij-dikkens-biograficheskaya-po.webp)