Андрей Синявский - Прогулки с Пушкиным

- Название:Прогулки с Пушкиным

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Глобулус ЭНАС

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-94851-101-4 , 5-93196-428-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Синявский - Прогулки с Пушкиным краткое содержание

В своё время книга известного исследователя литературы Абрама Терца (Андрея Донатовича Синявского) «Прогулки с Пушкиным» произвела эффект разорвавшейся бомбы сначала в кругах русской литературной эмиграции, а затем — с не меньшей силой — на отечественной почве. Ярко выраженные в «Прогулках…» ирония и демонстрация внутренних противоречий мыслей и чувств Пушкина породили неумолкающие споры. Однако искренняя и неподдельная любовь к поэту позволяет Терцу, во-первых, пробудить в читателе живой, азартный интерес к Пушкину как человеку и художнику, во-вторых, раскрыть и развить, отойдя от привычных штампов, известную формулу Блока «Весёлое имя Пушкин».

Для учителей общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, студентов, аспирантов и преподавателей гуманитарных вузов, а также для всех, кому дорога отечественная словесность.

Прогулки с Пушкиным - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Стремясь подобрать дефиниции эмоциональному состоянию, ведущему к научным открытиям (имеющим в данном случае больше сходства с искусством, как и состояние это — с поэтическим вдохновением), Альберт Эйнштейн пояснял, что оно напоминает религиозный экстаз или влюблённость: «непрерывная активность возникает не преднамеренно и не по программе, а в силу естественной необходимости» (письмо к Максу Планку, 1918 г.). Такое подтверждение пушкинских (да и многих других чистых поэтов) мыслей, посвящённых той же загадке, слышать из уст учёного вдвойне приятно.

Не этому ли колебанию между религией и эротикой (а может быть, их сочетаниям в разных дозах и формах) мы обязаны сиянием, которое как бы исходит от лица художника и его творений, специфическим ароматом, душистостью (к чему так чувствительны, по-пчелиному, женщины)? Состояние непроизвольной активности, вечной, беспредметной влюблённости, счастливой полноты совмещается у поэтов с монашеской жаждой покоя, внутренней сосредоточенности, с изнурительным, ничему не внимающим, кроме своего счастья, постом. Сравните: конфликт с миром, разрыв с моралью, с обществом — и почти святость, благость, лежащая на людях искусства, их странная влиятельность, общественный авторитет. Пушкин! — ведь это едва не государственное предписание, краеугольный камень всечеловеческой семьи и порядка, — это Пушкин-то, сказавший: «Подите прочь — какое дело поэту мирному до вас!»? А мы не обижаемся, нам всем до него дело, мы признаем его чару над нами и право судить обо всём со своей колокольни.

Чистое искусство — не доктрина, придуманная Пушкиным для облегчения жизни, не сумма взглядов, не плод многолетних исканий, но рождающаяся в груди непреднамеренно и бесцельно, как любовь, как религиозное чувство, не поддающаяся контролю и принуждению — сила. Её он не вывел умом, но заметил в опыте, который и преподносится им как не зависящее ни от кого, даже от воли автора, свободное излияние. Чистое искусство вытекает из слова как признак его текучести. Дух веет, где хощет.

И забываю мир — и в сладкой тишине

Я сладко усыплён моим воображеньем,

И пробуждается поэзия во мне:

Душа стесняется лирическим волненьем,

Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,

Излиться наконец свободным проявленьем…

Попробуйте подставить сюда какую-то цель, ограничить или обусловить процесс… Но именно потому, что это искусство свободно и повинуется лишь «движению минутного, вольного чувства» (как Пушкин именовал вдохновенье), оно имеет привычку ускользать из любых, слишком цепких, объятий, будь то хотя бы пальцы почитателей прекрасного, и не укладывается в свои же собственные чистые определения. Пушкинские кивки и поклоны в пользу отечества, добра, милосердия и т. д. — не уступка и не измена своим свободным принципам, но их последовательное и живое применение. Его искусство настолько бесцельно, что лезет во все дырки, встречающиеся по пути, и не гнушается задаваться вопросами, к нему не относящимися, но почему-либо остановившими автора. Тот достаточно свободен, чтобы позволить себе писать о чём вздумается, не превращаясь в доктринера какой-либо одной, в том числе бесцельной, идеи.

Дорогою свободной

Иди, куда влечёт тебя свободный ум…

Ландшафт меняется, дорога петляет. В широком смысле пушкинская дорога воплощает подвижность, неуловимость искусства, склонного к перемещениям и поэтому не придерживающегося твёрдых правил насчёт того, куда и зачем идти. Сегодня к вам, завтра к нам. Искусство гуляет. Как трогательно, что право гуляния Пушкин оговорил в специальном параграфе своей конституции, своего понимания свободы.

По прихоти своей скитаться здесь и там,

Дивясь божественным природы красотам…

……………………………………………………………………

Вот счастье! вот права…

Искусство зависит от всего — от еды, от погоды, от времени и настроения. Но от всего на свете оно склонно освобождаться. Оно уходит из эстетизма в утилитаризм, чтобы быть чистым, и, не желая никому угождать, принимается кадить одному вельможе против другого, зовёт в сражения, строит из себя оппозицию, дерзит, наивничает и валяет дурака. Всякий раз это — иногда сами же авторы — принимают за окончательный курс, называют каким-нибудь термином, течением и говорят: искусство служит, ведёт, отражает и просвещает. Оно всё это делает — до первого столба, поворачивает и —

Ищи ветра в поле.

Некоторые считают, что с Пушкиным можно жить. Не знаю, не пробовал. Гулять с ним можно.

1966–1968. Дубровлаг.

Рис.: David Levine .

(ж. «Синтаксис», Париж, 1995, № 36)

Вечная забота о «пользе дела» не даёт покоя русским писателям не оттого ли, что те причастны к самым глубинным запросам искусства? «Слово» для нас всё ещё, мнится, не перестало быть в идеале «делом», и от искусства мы всё ещё ждём какого-то «чуда», «переворота» и за отсутствием такового твердим о «пользе», о «воспитании»…

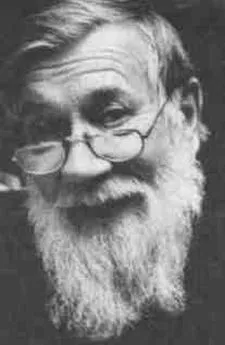

Абрам ТерцАбрам Терц (Андрей Донатович Синявский) (1925–1997) известный исследователь литературы и прозаик. Родился в Москве. Окончил филфак МГУ. Кандидат филологических наук. До 1965 года научный сотрудник Института мировой литературы. В 1965 году был арестован и приговорён к 7 годам лишения свободы. Судебный процесс над Синявским и Даниэлем — одна из трагических страниц в истории советской литературы и в истории нашего общества. В 1973 году эмигрировал во Францию. Был профессором русской литературы в Сорбонне, сотрудником журнала «Синтаксис» (Париж), почётным доктором Гарвардского университета (США). Автор книг «В тени Гоголя», «Мысли врасплох», «Голос из хора», «„Опавшие листья“ В. В. Розанова», «Основы советской цивилизации», романа «Спокойной ночи», знаменитой статьи «Что такое социалистический реализм», работы о русском фольклоре «Иван-дурак».

Примечания

1

«Бахчисарайский фонтан». Гарем (куда так хочется залезть). Байрон. Байронов Жуан, туда попавший в костюме девы. Задрапированный улан, идущий по его стопам (перечитывая «Домик в Коломне», я почему-то в нём не нашёл вышеозначенного улана, брившегося под видом кухарки, но всё же, сдаётся, то был улан). Итак, улан, в подражание Байрону прокравшийся под бочок Параше, как Пушкин, байроновым же путём, прокрался в «Бахчисарайском фонтане» в гарем, одевшись в женоподобные строфы. «Она пленительна и своенравна, как красавица Юга», — писал о поэме А. Бестужев (Марлинский) в очередном литературном обзоре («Полярная Звезда», 1825 г.), не задумываясь, однако, над сходством пушкинского Фонтана с женщиной. Но мы задумаемся…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: