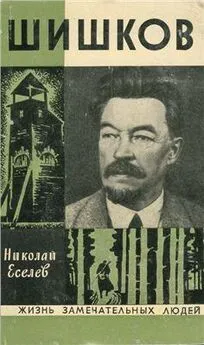

Николай Еселев - Шишков

- Название:Шишков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1973

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Еселев - Шишков краткое содержание

Книга Н. Еселева посвящена замечательному писателю и исследователю Сибири Вячеславу Яковлевичу Шишкову. Шишков — автор известного романа «Угрюм-река», перу писателя принадлежат повести «Ватага», «Пейпус-озеро» и др.

В увлекательной форме Н. Еселев, привлекая новые документы, рассказывает о необыкновенно интересной жизни и творчестве писателя.

Шишков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Да, «Тайга» действительно была написана «ко времю». М. Горький в ее судьбе принял большое участие. Она появилась в журнале «Летопись» в конце 1916 года и была тепло принята читателями. Газета «Сибирская жизнь» (№ 28 за 1917 год) писала: «Без преувеличения можно сказать, что в художественной сибирской литературе последних десятилетий „Тайга“ — первая значительная вещь, охватывающая крестьянскую Сибирь широкими рамками цельного, красочного, богатого правдою жизни произведения».

Литературное и общественное значение повести, написанной на сибирском материале, было велико не только для Сибири, так как в «Тайге» поднимались и отражались важные социальные проблемы, волновавшие всю Россию. Многие образы повести, да и вся таежная Кедровка, символизировали собою как бы крестьянскую Россию.

Так судебная заметка переплавилась в творческой фантазии Вячеслава Шишкова в повесть, ставшую для него этапным произведением, которое окончательно ликвидировало все колебания писателя и склонило его к профессиональной литературной работе.

«Тайга» для Шишкова была и той неспокойной рекой, плывя по которой автор в конце концов достиг огромной, могучей и бурной «Угрюм-реки».

Итак, первая крупная вещь Вячеслава Шишкова, над которой он работал с 1913 по 1916 год, была одобрена Алексеем Максимовичем и заняла достойное место в его журнале. Военной цензуре кое-какие места в повести не понравились, и Шишкову пришлось пойти объясняться: «Толстый генерал, к моему изумлению, встретил меня чуть не с объятиями: „Ах, ах… Я, знаете, просто зачитывался вашей работой: свежесть, знаете, колорит…

Но к чему эти скользкие местечки? Нет, нет, разрешить нельзя. А вот у Вас священник… он, во-первых, пьяница, во-вторых, ведет любовные шашни с тучной купчихой… Это невозможно, это поклеп на религию. Вы, конечно, христианин? А знаете что? Не можете ли вы вместо священника вставить дьячка?“ Я ответил, что уже напечатано полповести и что теперь очень трудно попа загримировать дьячком. „Ну, тогда до свидания“, — сухо сказал генерал».

Это дела литературные. Шли они у Вячеслава Шишкова, как видно, неплохо. Сравнительно хорошо устроилась и его личная жизнь. Но Петербург, переименованный с начала войны в Петроград, бурлил и клокотал. Русская армия на фронте терпела поражение за поражением, в которых повинна была преступная деятельность правительства и бездарного генералитета.

В июле 1915 года Вячеслав Яковлевич пишет Г. Н. Потанину письмо: «Может быть, такое состояние души в дни военных неудач характерно для большинства граждан. Во всяком случае, петроградцы, или, вернее, лучшие из них, сильно угнетены надвигающимся, прущим на Русь кошмаром. И те, которые когда-то кричали „ура“ и грозили немцу шапками, теперь, видимо, устыдились этого и облекли свою душу в траур.

Так ли, иначе ли, на душе тяжело, и куда выведет кривая — неизвестно.

Обидно за Россию, стыдно. Но мы, к сожалению, и возмущаться-то как следует не умеем, не научены негодовать открыто, смело, нет у нас в руках молота, которым можно дробить и созидать. До сих пор мы еще не более как русские обыватели времен щедринских, способные лишь на то, чтоб пить горькую (и то с дозволения начальства) или, в лучшем случае, в тоске и сени смертной, сесть на болоте на пенышек, прикусить бороду, самобичевать и хныкать, жалуясь болоту на тяготу русской жизни…

…Нет у нас в крови огня, нет тех гражданских дрожжей, которые бушуют и творят жизнь. Телята душой, с лисьими хвостами, с медвежиной силой, мы не протестуем, если какой-нибудь цыган ввернет нам в ноздрю кольцо и поведет по площадям и стогнам… на потеху миру… Неумытые, вшивые, нет чтоб самим бултыхнуться в море жизни и вымыться — сидим у моря, ждем погоды, ждем банщика, который остриг бы нас, отхвостал бы веником и попросил бы на чаек.

Вот банщик идет, везет с собой пушки и снаряды. После его бани небу жарко сделается. Того ли нам желать?! Нет! Пусть минет нас чаша сия. У нас теперь на многое открылись глаза, душа, кажется, постепенно твердеет, заряжается ненавистью, и собственная грудь начинает смердеть и скучать. Ежели и после этого всемирного эксперимента все останется по-старому, можно с чистой совестью на все нахаркать и умереть.

Вот видите, милый Григорий Николаевич, какие у меня мысли. Это моя гражданская часть души, а другая, личная живет хорошо: в Питере, не переставая, светит солнце, сады зеленеют, журчат фонтаны, цветут цветы. Нева красива, кругом шумно, хорошо…»

Вячеслав Шишков в Петрограде встретился лицом к лицу с некоторыми литераторами, которые поддерживали империалистические устремления буржуазии и оправдывали антинародную войну как «христианский подвиг» и залог «обновления жизни».

Оголтелые националисты всячески травили М. Горького — интернационалиста, не скрывавшего своих антивоенных взглядов.

И все же, несмотря на трудности военного времени, Вячеслав Шишков, привычный к путешествиям, вместе с К. М. Жихаревой летом 1916 года посещает город Гельсингфорс. Писателю хотелось поездить по стране, еще более расширить «познание России».

Осенью этого же года по делам, касающимся перестройки Чуйского тракта, Вячеслав Шишков выезжает в Томск. Это была последняя поездка в Сибирь и последняя встреча со старым другом Г. Н. Потаниным, который физически дряхлел, но душевно оставался молодым. Он расспрашивал Шишкова о жизни в Петрограде: «Ну как настроение столицы, как война, каково настроение рабочих, крестьян, солдат, не попахивает ли революцией? А революция неизбежна…»

Г. Н. Потанину шел девятый десяток лет. В дни празднования его 80-летнего юбилея Вячеслав Шишков послал ему теплое, трогательное письмо, в котором восхищался его талантом и радовался тому, что вся просвещенная Россия высоко оценила его подвижнический труд.

Командировка Вячеслава Шишкова в Томск была кратковременной. Ему предстояло сдать свои проекты по перестройке Чуйского тракта. После двадцатилетнего хождения по Сибири, после стольких скитаний и приключений, огромных, запавших в душу на всю жизнь впечатлений Вячеславу Шишкову, естественно, хотелось побыстрее возвратиться в Петроград и сесть за письменный стол.

Помимо «Тайги», в 1915–1916 годах он создает рассказы «Колдовской цветок», «Варин сон», «Веселая штука», «Сибирский дед», «Стуколка», «Солдатка», «Шквал», «Бобровая шапка», «Золотая беда» и небольшую повесть «Пурга». Вячеслав Шишков теперь получил возможность встречаться с М. Горьким, советоваться с ним по поводу своих рассказов. В письме к М. Горькому от 9 января 1916 года Шишков пишет: «Глубокоуважаемый и дорогой Алексей Максимович! Позвольте представить Вам 2 рассказа с надеждой, что один из них пригодится для „Летописи“. Моя „Бобровая шапка“, очевидно, погибла из-за своего поведения, из-за морали, которую я, кажется, некстати развил у проруби. Пробовал я переделывать конец: а) Сапожник спас купца, а сам утопился — ерунда, ложь; б) Сначала вытащил, а когда увидел, что враг вновь поволок его в прорубь и оба туда угодили — жестоко, не надо. Решил оборвать рассказ на том месте, где „профессор Уткин“, крикнув: „А ну вас!“ — бежит к проруби. Значительно почистив во всех частях, попытаю куда-нибудь его пристроить, не знаю только куда» [18] Рассказы «Бобровая шапка» и «Золотая беда» были напечатаны в альманахе «Шиповник» за 1917 год.

.

Интервал:

Закладка:

![Вячеслав Шишков - Хреновинка [Шутейные рассказы и повести]](/books/604754/vyacheslav-shishkov-hrenovinka-shutejnye-rasskazy-i-po.webp)