Платон - Собрание сочинений. Том 2

- Название:Собрание сочинений. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1993

- ISBN:5-244-00385-2, 5-244-00471-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Платон - Собрание сочинений. Том 2 краткое содержание

Собрание сочинений. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Платон здесь очень ловко хватает софиста за самое горло. Софист говорит: «Никакой лжи нет, а есть только истина». Но Платон задает убийственный вопрос: а истина у тебя отличается чем-нибудь от лжи или ничем не отличается? Если она ничем не отличается от лжи, то вместо слова истина ты можешь поставить слово ложь и ты должен говорить, что все есть ложь. А если, по-твоему, истина чем-нибудь отличается от лжи, то скажи, чем она отличается? Чтобы сохранить осмысленность своей позиции, софисту приходится волей-неволей от* личать истину от лжи. Но ведь истина есть утверждение какого-то бытия, а ложь — его отрицание. Так и приходит Платон к своей диат лектике бытия и небытия как условию возможности отличать истину и ложь.

Можно и, пожалуй, нужно думать, что эту свою диалектику пяти категорий Платон мог бы изложить гораздо яснее, если бы ему не мешал разговорный способ подачи этой диалектики и разные обычные для него уклонения в сторону. Поэтому предложенное нами сейчас изложение этих категорий гораздо более ясно, чем у Платона, будучи продуктом комментаторской работы. Ho. из многого подразумеваемого Платоном, но не высказанного им или высказанного в неясной форме мы предложили бы обратить внимание на строгую структурность самого результата этой диалектики у Платона.

Ведь каждая из предложенных категорий есть и она сама, и не она сама, а любая из всех прочих, так что она есть все пять категорий, взятые как целое и неделимое, и в то же самое время не есть это целое, а существует сама по себе. Тут очень важно понятие целого. Если связать то, что говорится о целости в разных частях диалога (244Ь— 245е и особенно 253d), то станет ясно, что Платон различает отдельные дискретные части целого, которые не отражают в себе этого целого и потому представляют собой не само целое, но механическую сумму дискретных частей (по терминологии Платона — «всё»), и такую цельность, которая выше своих частей и, мы бы сказали теперь, представляет собой совершенно новое качество, не делится на свои части целиком и части которой, оставаясь самими собой, уже отражают в себе неделимую цельность (по терминологии Платона — «целое» в отличие от «всего» как механической суммы дискретных частей). Важно при этом, что такое установление родов и четко отличных друг от друга видов Платон тут же именует диалектикой. Если теперь указанные пять основных категорий мы поймем как целое, то это целое окажется едино раздельным целым, а это в современной науке как раз и именуется структурой. Следовательно, Платон в «Софисте» определяет бытие как структуру, т. е. это такое бытие, которое определяется как самотождественное различие подвижного покоя. Это-то и есть, по Платону, эйдос, или идея. В ней все тождественно и все различно; в ней непрестанно происходит переход от одного различного к другому, так что это движение оказывается в то же время и покоем. Таков структурный результат диалектики бытия и небытия в «Софисте» Платона.

5) В этой диалектике бытия и небытия примечателен ряд моментов. Небытие вошло в диалектическую связь с бытием, так что они оказались взаимопронизанными. Небытие, пронизывая собой бытие, породило бытие уже как единораздельную цельность, в которой один элемент существует и для себя, и для целого и в то же время не существует самостоятельно и для целого. Это тоже очень тонкая диалектика. Наконец, для объяснения реально-жизненных, реально- человеческих противоречий момент небытия внесен в само бытие, чтобы его расчленить и тем самым сделать возможным и правильное воспроизведение этой идеальной единораздельности, и ее какое угодно искажение, а это значит, что идея продумана здесь как критерий реальной человеческой лжи, и продумана, с точки зрения противоречия как основной движущей силы и в области всего идеального, и в области всего материального. Однако для объективного идеализма недостаточно того, что существует идея со своими категориями и что она осмысляет материю со веемй ее противоречиями.

Ясно, что требуется разъяснить и онтологическое соотношение идеи и материи, а не только смысловое или идейное. Вся эта проблема почти целиком отсутствует в «Софисте», но зато ей будут посвящены специальные диалоги, и прежде всего «Парменид» и «Филеб».

В диалоге «Софист» Феодор Киренский и Теэтет, участвовавшие в диалоге «Теэтет», на следующий день после своей беседы с Сократом снова пришли к нему, но уже в сопровождении некоего философа из Элей — города, связанного с именами Парменида и Зенона, философская школа которых названа элейской. Диалог посвящен логическому определению софиста в отличие от политика и философа (см.. т. 1, Апология Сократа, прим. 5).

В настоящем издании публикуется перевод диалога «Софист», выполненный С. А. Ананьиным и впервые изданный в Киеве (1907). Перевод заново сверен И. И. Маханьковым.

1

Имеется в виду обращение одного из женихов Пенелопы к другому, оскорбившему Одиссея (Од. XVII 483—487):

Нехорошо, Антиной, что несчастного странника бьешь ты!

Гибель тебе, если это какой-нибудь бог небожитель!

В образе странников всяких нередко и вечные боги

По городам нашим бродят, различнейший вид принимая,

И наблюдают и гордость людей и их справедливость.

Пер. В. В. Вересаева.

2

Ср. Од. XVII 486, где имеются в виду боги, обходящие города и наблюдающие нравы. Ср. у Платона отождествление мудрости и божественности: «мудр и божествен» поэт Симонид Кеосский (Государство I 331 е).

3

В диалоге «Тимей» (19е – 20b) Сократ также говорит о необходимости отличать софистов от философов и политиков, так как софисты, «бродящие по городам и нигде не основывающие себе собственного жительства», люди «опытные в красноречии», не могут действовать в неродной для них области.

4

См.: Теэтет, прим. 50.

5

См.: Теэтет, прим. 7.

6

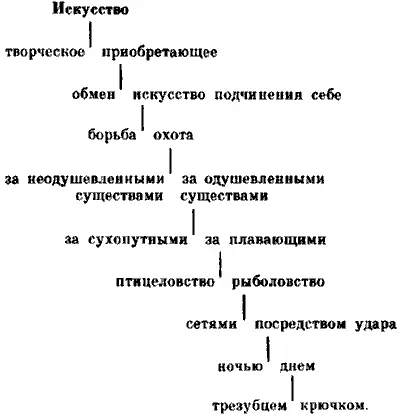

Элеец в своем определении рыболова пользуется дихотомическим принципом. Весь правый столбец таблицы входит в определение ловли рыбы с помощью удочки. Таким образом, софист ловит людей, привлекая их ложной мудростью, как рыболов на крючок:

7

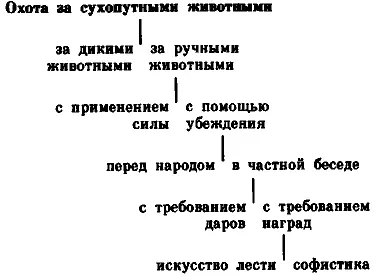

Элеец считает софиста скотником, исходя из следующего разделения:

Ср.: Евтидем, прим. 37.

8

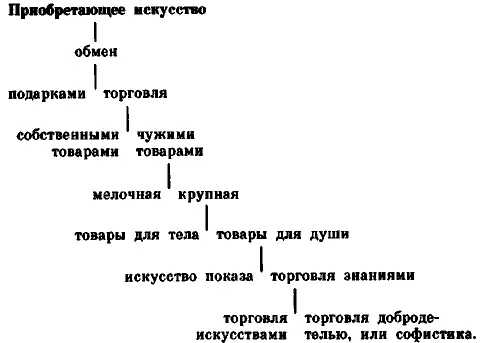

Определение софиста как торговца добродетелью вытекает из следующего рассуждения:

9

Интервал:

Закладка: