Леонид Китаев-Смык - Психология стресса

- Название:Психология стресса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1983

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Китаев-Смык - Психология стресса краткое содержание

Книга рассчитана на психологов, специалистов в области эргономики, медиков, философов.

Психология стресса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Г. Селье предложил различать "поверхностную" и "глубокую" адаптационную энергию. Первая доступна "по первому требованию" и восполнима за счет второй – "глубокой". Последняя мобилизуется путем адаптационной перестройки гомеостатических механизмов организма. Ее истощение необратимо, как считает Г. Селье, и ведет к гибели или к старению и гибели. Предположение о существовании двух мобилизационных уровней адаптации поддерживается многими исследователями [129, 192, 241, 242, 271, 452–454]. Однако тезис об абсолютной необратимости затрат гипотетической "адаптационной энергии" в настоящее время является скорее символическим, чем экспериментально обоснованным.

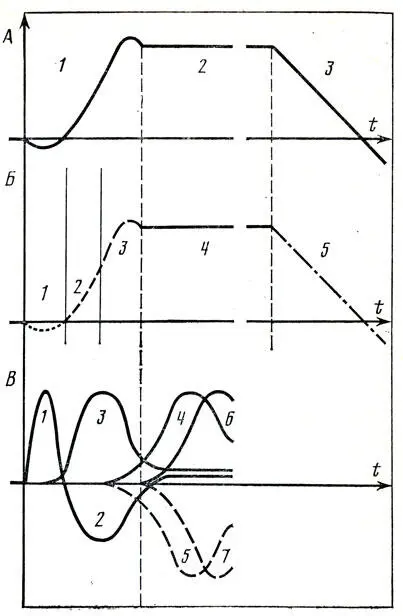

При непрекращающемся действии стрессогенного фактора проявления "триады стресса" изменяются по интенсивности. Г. Селье выделяет три стадии этих изменений (см. рис. 2). Первая стадия развития стресса – мобилизация как бы по тревоге адаптационных возможностей организма – "стадия тревоги". Автор концепции стресса предположил ограниченность адаптационных возможностей организма. Она проявляется уже в первой стадии стресса. "Ни один организм не может постоянно находиться в состоянии тревоги. Если агент настолько силен, что значительное воздействие его становится несовместимым с жизнью, животное погибает еще в стадии тревоги, в течение первых часов или дней. Если оно выживает, за первоначальной реакцией обязательно следует "стадия резистентности"" [242, с. 35]. Эта вторая стадия – сбалансированное расходование адаптационных резервов. При этом поддерживается практически не отличающееся от нормы существование организма в условиях повышенного требования к его адаптационным системам. Ввиду того что "адаптационная энергия не беспредельна" (Там же), рано или поздно, если стрессор продолжает действовать, наступает третья – "стадия истощения". "Мы до сих пор не знаем, что именно истощается, но ясно, что только не запасы Калорий" (Там же), на этой стадии, так же как на первой, в организме возникают сигналы о несбалансированности стрессогенных требований среды и ответов организма на эти требования. В отличие от первой стадии, когда эти сигналы ведут к раскрытию кладовых резервов организма, в третьей стадии эти сигналы – призывы о помощи, которая может прийти только извне-либо в виде поддержки, либо в форме устранения стрессора, изнуряющего организм.

Рис. 2. Схемы развития стресса: А – Стадии развития стресса по Г. Селье: «аларм» – реакция (1); (1); фаза резистентности (2); истощение адаптационных резервов (3). Б – Фазы адаптации при стрессе: разрушение имевшейся «функциональной системности» (1); становление новой «функциональной системности» (2); (2); фаза неустойчивой адаптации (3); фаза устойчивой адаптации (4); фаза разрушения «функциональной системности» (истощения); (5). В – Динамика смены форм адаптационной активности при стрессе: эмоционально-поведенческая активность (1); эмоционально-поведенческая пассивность (2); превентивно-защитная вегетативная активность (3); усиление умственной активности «положительное» (4) и «отрицательное» (5); активизация общения – «положительная» (б) и «отрицательная» (7)

Экстремальные ситуации делят на кратковременные, когда актуализируются программы реагирования, которые в человеке всегда "наготове", и на длительные, которые требуют адаптационной перестройки функциональных систем человека, иногда субъективно крайне неприятной, а подчас неблагоприятной для его здоровья [124, 125, 191 и др.].

При кратковременных сильных экстремальных воздействиях ярко проявляются разные симптомы стресса. Кратковременный стресс – это как бы всестороннее проявление начала длительного стресса. При действии стрессоров, вызывающих длительный стресс (а длительно можно выдержать только сравнительно несильные нагрузки), начало развития стресса бывает стертым, с ограниченным числом заметных проявлений адаптационных процессов. Поэтому кратковременный стресс можно рассматривать как усиленную модель начала длительного стресса. И хотя по своим бросающимся в глаза проявлениям кратковременный и длительный стресс отличаются друг от друга, тем не менее в их основе лежат идентичные механизмы, но работающие в разных режимах (с разной интенсивностью). Кратковременный стресс – бурное расходование "поверхностных" адаптационных резервов и наряду с этим начало мобилизации "глубоких" [469]. Если "поверхностных" резервов недостаточно для ответа на экстремальные требования среды, а темп мобилизации "глубоких" недостаточен для возмещения расходуемых адаптационных резервов, то особь может погибнуть при совершенно неизрасходованных "глубоких" адаптационных резервах.

Длительный стресс – постепенные мобилизация и расходование и "поверхностных", и "глубоких" адаптационных резервов [500]. Его течение может быть скрытым, т. е. отражаться в изменении показателей адаптации, которые удается регистрировать только специальными методами. Максимально переносимые длительные стрессоры вызывают выраженную симптоматику стресса. Адаптация к таким факторам может быть при условии, что организм человека успевает, мобилизуя глубокие адаптационные резервы, "подстраиваться" к уровню длительных экстремальных требований среды. Симптоматика длительного стресса напоминает начальные общие симптомы соматических, а подчас психических болезненных состояний. Такой стресс может переходить в болезнь. Причиной длительного стресса может стать повторяющийся экстремальный фактор. В этой ситуации попеременно "включаются" процессы адаптации и реадаптации. Их проявления могут казаться слитными. В целях совершенствования диагностики и прогноза течения стрессогенных состояний предложено рассматривать как самостоятельную группу состояния, вызванные длительными прерывистыми стрессорами [332].

В настоящее время сравнительно хорошо изучена первая стадия развития стресса – стадия мобилизации адаптационных резервов ("тревога"), на протяжении которой в основном заканчивается формирование новой "функциональной системности" организма, адекватной новым экстремальным требованиям среды [54, 123 и др.]. Второй и третьей стадиям развития стресса, т. е. стадии устойчивого расходования адаптационных резервов и стадии их истощения, посвящены немногочисленные исследования, проводившиеся либо в натурных условиях, что затрудняло получение достоверных и сопоставимых данных, либо в экспериментах с животными [40, 248, 249 и др.].

При длительном пребывании в экстремальных условиях возникает сложная картина изменений физиологических, психологических и социально-психологических характеристик человека. Многообразие проявлений длительного стресса, а также трудности организации экспериментов с многосуточным, многомесячным и т. п. пребыванием человека в экстремальных условиях – основные причины недостаточной его изученности. Систематическое экспериментальное изучение длительного стресса было начато в связи с подготовкой длительных космических полетов [86, 109–111, 113, 114, 150–152, 157, 291–294, 390 и др.]. Исследования первоначально велись с целью определения пределов переносимости человеком тех или иных неблагоприятных условий. Внимание экспериментаторов при этом было привлечено к физиологическим и психофизиологическим показателям: когда в основном были определены физиологические пределы переносимости человеком различных экстремальных физических факторов 1 предметом исследования стали психические состояния и работоспособность человека в экстремальных условиях [124, 176, 277 и др.]. Это потребовало психологических и инженерно-психологических исследований длительного стресса 129–31, 277 и др.]. Важным направлением изучения длительного стресса явились социально-психологические его исследования, необходимые, в частности, для решения проблем групповой совместимости в экстремальных ситуациях, проблем управления массовыми психологическими процессами и т. п. [208 и др.].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: