Платон - Собрание сочинений. Том 3

- Название:Собрание сочинений. Том 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1994

- ISBN:5-244-00385-2, 5-244-00577-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Платон - Собрание сочинений. Том 3 краткое содержание

Собрание сочинений. Том 3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

17

По Платону, душа, отягченная злом, теряет свои крылья и получает земное тело («Федр», 246с-e). В «Федоне» такая душа так же отличается от справедливой души, как истинные небо и занебесная Земля от нашей Земли (109b-111с).

18

О перстне Гига см. выше, кн. II, прим. 3. О шлеме Аида см. т. 1, прим. 46 к диалогу «Горгий» (стр. 567).

19

Буквально в тексте стоит «повесив уши»: плохой бегун метафорически понимается как лошадь или собака, опускающие уши от усталости.

20

Рассказ Одиссея о его странствиях на пиру у царя Алкиноя ( Гомер . Од. IX—XII) длился в течение трех дней.

Имя памфилийца Эра трактуется различно. В лексиконе Суды (v. кr) это «собственное еврейское имя». В Евангелии от Луки (3, 28) Эр – предок Иосифа-плотника. Климент Александрийский отождествляет его с Зороастром, сыном Армения, памфилийцем (Stromat. V, гл. XIV, 103, 2-4, St-Frucht).

21

О загробном пребывании Эра рассказывает также Плутарх, называя, правда, его сыном Гармония (Quaest. Conv. X 740). Подобные рассказы встречаются у Оригена как аргументация воскресения Христа перед неверующими (Contr. Gels. II 16), а также у Макробия (Somn. Scip. I 1, 9 Will.).

22

Две расселины, или два «устья» (см. 615d), упоминаются у Плутарха в рассказе о круговороте душ, оплакивающих свой жребий (De genio Socrat. 591с), и у Порфирия (De antro nymph. 29, 31).

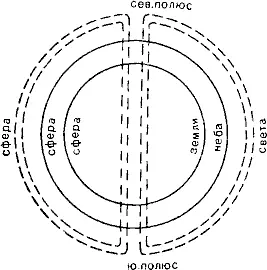

Рис. 1

23

Ср. судьбу грешников в аду Данте («Божественная комедия»), где черти бросают их вилами в кипящую смолу («Ад», п. 21-22).

24

Световая сфера связует землю и небо наподобие обшивки корабля и пронизывает небо и землю насквозь в виде светящегося столпа в направлении мировой оси, концы которой совпадают с полюсами (см. рис. 1).

25

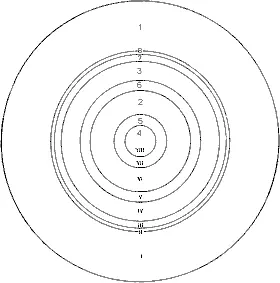

Веретено Ананки (Необходимости) находится в центре светящегося столпа и привязано к концам небесных связей, причем ось веретена есть не что иное, как мировая ось, а вал (или «пятка») устроен наподобие полушария или усеченного конуса, включающего в себя семь других полушарий, образующих с первым восемь небесных сфер (см. рис. 2 и 2а). Ананка вращает это веретено между своими коленями.

Восемь небесных (или планетных) сфер имеют различную величину поверхностей, образующих определенную пропорцию. Первая, внешняя, сфера, заключающая в себе все остальные, – самая большая и является небом неподвижных звезд (см. также прим. 48 к диалогу «Тимей» и рис. 1).

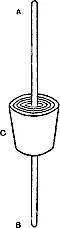

Рис. 2.

Античное веретено, которому соответствует форма веретена Ананки. АВ – ось веретена; С – вал

26

Цвета сфер соответствуют цвету самих планет. Сфера неподвижных звезд самая пестрая, так как передается всеми оттенками составляющих ее светил, седьмая сфера – солнечная – самая яркая, восьмая – Луна и Земля – сияет отраженным светом Солнца; вторая – Сатурн – и пятая – Меркурий – золотисто-желтоваты; третья – Юпитер – раскалена до белизны, четвертая – Марс – пылает красным цветом; шестая – Венера – яркой белизны. Подробности см. в прим. 52 к диалогу «Тимей», где даются объяснения цветовой значимости планет.

27

О вращении небесных сфер см. «Тимей», 38b-с.

28

Интервалы между восемью сферами составляют октаву, или гармонию, так что весь платоновский космос звучит, как хорошо настроенный инструмент, тем более что на каждой сфере сидит сирена и поет в определенной тональности. См. также «Тимей», прим. 48.

29

О Необходимости – Ананке – и ее ипостасях, а также о трех Мойрах см. т. 1, прим. 82 к диалогу «Горгий» (стр. 575). Имена этих вершительниц судьбы человека означают: Лахесис – «дающая жребий» (lagchano – «получать по жребию»); Клото – «пряха», «прядущая нить человеческого жребия» (clotho – «прясть»); Атропос – «неизменная», «неколебимая» (букв.: «та, которая не поворачивает назад»). Таким образом, первая Мойра вынимает жребий для человека в прошлом, вторая прядет его настоящую жизнь, а третья неотвратимо приближает будущее. Соответственно Клото – настоящее – ведает внешним кругом неподвижных звезд; Атропос – будущее – ведает подвижными планетами внутренних сфер; Лахесис, как определяющая жребий, объединяет оба типа движения.

Рис. 2а.

Вид веретена Ананки сверху. Римские цифры обозначают порядок сфер. Арабские – соотношение их поверхностей

30

Здесь речь идет о гении («демоне») человеческой души, доброй или злой. У Горация читаем о гении, направляющем с самого рождения звезду человека и умирающем с каждым из людей, «то светлым, то мрачным» (Epist. II 2, 187—189). Гений этот заботится о краткотечной человеческой жизни (Epist. II 1, 143 сл.). Пиндар (01. XIII 105) вспоминает о «демоне рождения» и борьбе в человек двух демонов – доброго и злого (Pyth. Ill 34). Ср. «Федон» (107d) – о гении, или «демоне», достающемся человеку при жизни и сопутствующем ему в смерти. Важно отметить мысль Платона о выборе гения самим человеком, что свидетельствует о свободе воли. См. также А. Ф. Лосев . Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957, стр. 55—60.

31

Орфей – см. выше, прим. 16 к кн. II.

32

Фамира – см. т. 1, прим. 11 к диалогу «Ион».

33

После гибели Ахилла его оружие присудили не храбрейшему греку Аяксу , сыну Теламона , а «хитроумному» Одиссею. Этому сюжету посвящена трагедия Софокла «Аякс-биченосец».

34

Агамемнон – см. т. 1, прим. 20 к диалогу «Кратил».

35

Аталанта . – дочь Иаситна и Климены – дева-охотница из Аркадии, участвовавшая в Калидонской охоте и получившая из рук Мелеагра голову убитого вепря.

36

Эпей – см. т. 1, прим. 10 к диалогу «Ион».

37

Ферсит – см. т. 1, прим. 89 к диалогу «Горгий».

38

Одиссей – см. т. 1, прим. 54 к «Апологии Сократа».

39

Лета – река забвения в царстве мертвых, испив которую души умерших забывали свою земную жизнь. О «долине Леты» упоминает Аристофан (Ran. 186).

40

Река Амелет – т.e. «уносящая заботы», «беззаботная». Ср. у Вергилия (Аеп. VI 714 сл.), где души умерших «у волн реки Леты пьют беззаботные струи и долгое забвение», т.e. Лета п Амелет здесь отождествляются, так как забвение дает полное отсутствие заботы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: