Томас Метцингер - Наука о мозге и миф о своем Я. Тоннель эго

- Название:Наука о мозге и миф о своем Я. Тоннель эго

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-091426-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Томас Метцингер - Наука о мозге и миф о своем Я. Тоннель эго краткое содержание

Перевод выполнен по дополненному и расширенному изданию 2014 года.

Наука о мозге и миф о своем Я. Тоннель эго - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Глядя, как поглаживают мою спину, я тотчас испытал неловкое чувство: меня как будто потянуло в виртуальное тело, и я попытался «нырнуть» в него. Дальше этого дело не пошло.

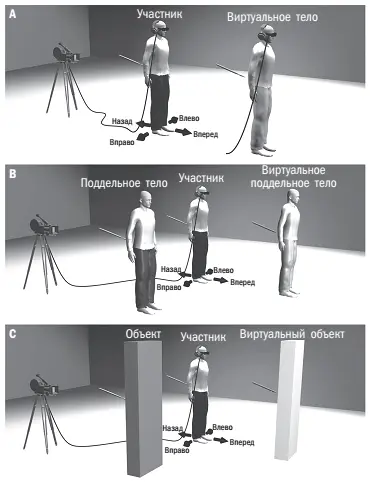

Рис. 12. Создание аналога иллюзии резиновой руки для всего тела. (А) Участник эксперимента (в темных брюках) видит через HMD ( head-mounted display – приспособление, которое носят на голове и которое показывает изображение, идущее с компьютера, на экране прямо перед глазами участников или даже проецирует изображение на сетчатку) на дисплее трехмерное изображение своего виртуального тела (в светлых брюках), стоящее в двух метрах впереди и поглаживаемое то синхронно, то асинхронно вместе со спиной участника. В других условиях участник видит или (В) – виртуальное «поддельное тело» (а именно спину манекена в светлых брюках), синхронно или асинхронно поглаживаемое со спины, или (С) – виртуальный небиологический объект, не схожий с телом, который тоже поглаживают. Темным цветом обозначено действительное расположение тела или объекта, а светлым – виртуальное положение, показанное на дисплее. Иллюстрация М. Бойера.

Наши опыты стали более систематичными. Всем участникам опыта показывали их собственные спины, поглаживаемые сзади (это было «условие собственного тела»), а в следующем тесте им показывали либо спину манекена («условие поддельного тела»), либо большой прямоугольный брус (вовсе не похожий на тело – это было «условие объекта»), тоже поглаживаемые зондом. Дополнительным условием была степень синхронности между видимыми и ощутимыми поглаживаниями, что обеспечивалось проекцией изображения на дисплей с определенной задержкой по времени.

Кроме того, был введен критерий оценки силы иллюзии, который не зависит от сознательного опыта. Участникам завязывали глаза и раскручивали, лишая их чувства направления как при «игре в жмурки», после чего просили принять прежнее положение. Любопытно, что они двигались в сторону аватара: пространственная система отсчета тоннеля эго изменилась.

После окончания опыта участников просили заполнить анкету о своих ощущениях. Результаты показывают, что при условии синхронности человек, наблюдавший собственную спину или манекен, часто воспринимал виртуальную фигуру как свое тело, действительно с ней идентифицировался и готов был «вскочить в нее». С меньшей вероятностью это впечатление возникало при опыте с деревянным брусом, а также при условии асинхронности. Также и при «игре в жмурки» синхронные условия показали значительно большую, чем при асинхронности, тягу участника к изображенному на дисплее или поддельному телу. В других контрольных условиях, для сравнения, участники наблюдали за экраном без тела и были потом перемещены в пространстве, или «игра в жмурки» была проведена без какого-либо предшествующего эксперимента. Эти данные дают основание предполагать, что при противоречивой визуальной и соматосенсорной информации определение «положения всего себя» может быть таким же ошибочным, как и при иллюзии резиновой руки.

Я называю это «принципом включенности». Телесное Я сознательно представляется занимающим место в пространстве, в то время как видящее Я – просто точка зрения – центр проекции нашей зрительно-пространственной перспективы, геометрическая точка схода линий перспективы в визуальной модели реальности. Обычно эта точка (расположенная за глазами, как если бы в них, как в окно, смотрел маленький «человечек») находится в границах объема, занятого осязаемым телом. Однако, как показывают наши эксперименты, видящее и телесное Я можно разделить, причем фундаментальное чувство самости обнаруживается в пределах визуально воспринимаемого положения тела.

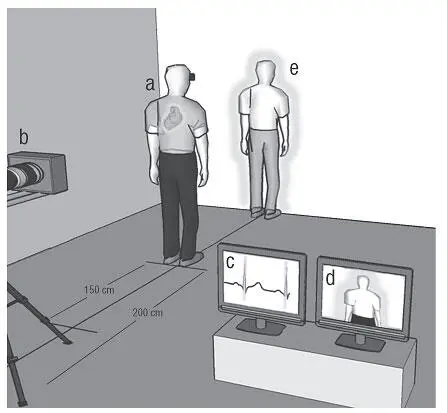

Между тем для лучшего научного понимания и усиления эффекта идентификации ученые не раз изменяли условия эксперимента. Я хотел бы вкратце описать два подобных опыта, ясно и доступно иллюстрирующих общее направление последних исследований. Первый – опыт с сердцем, а второй будет рассматриваться как четвертый пример новых технологий сознания в главе 9, в которой мы коснемся также этических и антропологических последствий изучения я-модели человека. Идея эксперимента с сердцем принадлежит Джейн Аспелл и Лукасу Хайдриху, а предмет исследования я назвал бы «интероцептивной я-моделью». Интероцептивная я-модель возникает не только на основе внутреннего восприятия собственного тела, а также внутренних ощущений температуры или боли, чувства равновесия, интуиции, но и восприятия своего дыхания и сердцебиения. Следовательно, теоретически возможно манипулировать нашим базовым самоощущением, создавая конфликт внешнего и внутреннего восприятия. Именно это и проверяют Джейн Аспелл и Лукас Хайдрих в своем изобретательном эксперименте нового типа 34.

Рис. 13. Во время так называемого «опыта с сердцем» участник стоял спиной к расположенной в двух метрах за ним камерой. На дисплей перед его лицом передавалась запись в реальном времени. Снимаемая одновременно кардиограмма в виде цветного силуэта окружала изображение тела и мигала в такт сердцебиению подопытного. Для участника эксперимента это выглядело так, будто виртуальное тело и его очертания, освещающиеся в такт сердцебиению, расположены в двух метрах впереди.

(Aspell J. E. et al. Turning body and self inside out: Visualized heartbeats alter bodily self-consciousness and tactile perception // Psychological Science XX(X): 2013, 1–9).

В этом эксперименте видеоизображение подопытного ритмично мигало. Его окружал цветной силуэт, разгоравшийся и гаснувший синхронно сердцебиению участника. Картина виртуального тела управлялась и изменялась на основании «кардиовизуальных сигналов», передавая внутренний телесный процесс вовне и делая его видимым. И это тоже приводило к усилению самоидентификации и смещению осознаваемого ощущения своего места присутствия к аватару. Кроме того, в субъективном восприятии прикосновение к спине подопытного также смещалось в сторону аватара. Таким образом, опыт с сердцем изящно демонстрирует конвергенцию в я-модели внутренних и внешних сигналов и создание цельной телесной формы в самосознании. Для осознаваемого ощущения себя решающее значение имеет внутреннее ощущение тела и проистекающая из него эмоциональная я-модель. Однако не так легко решить, действительно ли эти новые факты продвигают нас к пониманию сути самосознания.

Чем важна вся эта информация для философии самосознания? Поможет ли она нам на самом деле обнаружить концептуальную суть чувства самости, точно указать, что общего у всех сознающих себя существ во Вселенной? Действительно ли экспериментальные данные, описанные выше, – это шаг к общей картине, упомянутой во введении? Отвечу – да, ведь то, что нам необходимо для более глубокого философского понимания, так это определить «основополагающие условия» сознательного чувства самости. Мы хотим понять, что действительно необходимо, а что, может быть, всего лишь достаточно для создания эго, фундаментального чувства «быть кем-то». На этом пути нам поможет знание того, что не является необходимым – то есть что не принадлежит к основополагающим условиям. В нашем продвижении к сути осознаваемого Я будет шагом вперед, например, если мы сумеем различить, что дает лишь каузальную возможность возникновения такового, а что строго необходимо по законам природы, на которых держится мир.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: