Array Array - Алгоритмы разума

- Название:Алгоритмы разума

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наукова Думка

- Год:1979

- Город:Киев

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Array - Алгоритмы разума краткое содержание

Разумеется, я не смогу убедить в этом скептиков для этого нужно воспроизвести алгоритм интеллекта в программах. К сожалению, на этом пути стоят большие трудности.

Предупреждаю, что предмет исключительно сложен для понимания, поскольку лежит на стыке физиологии, психологии, техники и даже философии...

Н. Амосов

Возможно ли создать искусственный интеллект. Будет ли он способен к полноценному мышлению и творчеству. Кем предстоит ему стать — помощником или соперником человеческого разума. Эти вопросы давно уже обсуждаются многими учеными.

Свою точку зрения по ним высказывает академик АН УССР Н. М. Амосов. Автор известен своими работами в области моделирования мышления и поведения. В книге излагаются его идеи в их дальнейшем развитии. Анализируются возможные пути построения искусственного интеллекта. Подытожен опыт отдела биокибернетики Института кибернетики АН УССР по моделированию интеллекта и личности.

Рассчитана на широкий круг специалистов в области кибернетики, психологов, а также на всех интересующихся вопросами современной науки. Ответственный редактор

А. М. КАСАТКИН Редакция научно-популярной литературы

Алгоритмы разума - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

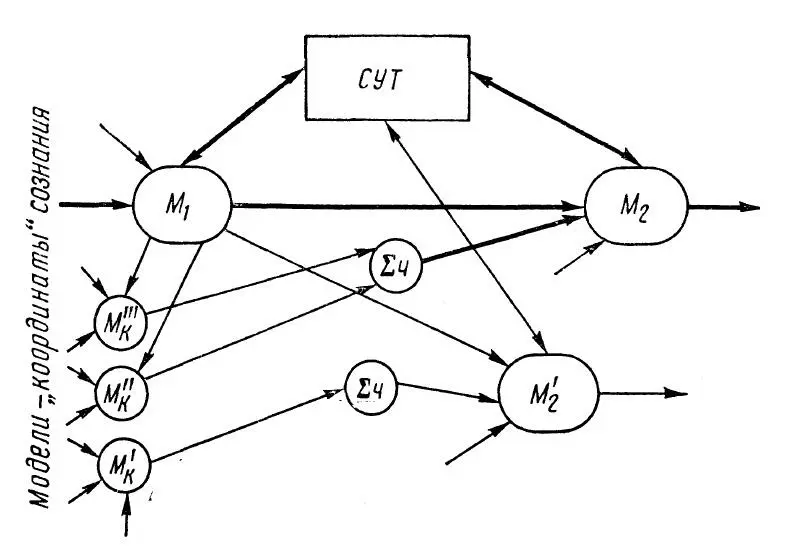

Рис. 35. Схема переключения СУТ (переключения сознания): М 1— последняя модель, находившаяся в сознании; М 2— следующая модель для захвата СУТ — сознания. Ее высокий уровень активности предопределен получением активности от модели М 1и от суммы чувств ∑Ч, которые в 1 свою очередь возбуждены от моделей — «координат» сознания (время, пространство, отношения и пр.) М' К, М'' К, М''' К. «Конкурирующая» модель М' 2имеет более низкую активность и остается в подсознании.

Понимание речи. Алгоритм понимания речи сводится к первым двум этапам ФА — восприятию и анализу. Восприятие — это кодирование рецепторами слуха звуковых колебаний воздуха в последовательность сигналов рецепторных клеток, воспринимающих разные частоты. Так получается первичная модель услышанной фразы (см. рис. 14) в серии кадров, состоящих из «слов» с «буквами» интонаций и ударений. Анализ начинается с переписывания услышанной фразы своими словами и с перестановки акцентов. Это действие разворачивается как распознавание — на первый план выделяются слова, хорошо знакомые, с четкой собственной семантикой, а слова чужие, малопонятные, либо совсем опускаются, либо заменяются сходными по значению (как кажется) своими словами. Одновременно формируется следующая строка моделей — главная; это модели-образы, вызываемые из внешней памяти по семантическому «словарю соответствия» между словами речи и образами. Здесь в полной мере проявляется субъективность: у каждого человека свои ассоциации слов и образов и своя иерархия соответствий одного слова нескольким образам. В результате образуется «фраза» из моделей-образов, как если бы она создавалась при прямом восприятии объектов среды, но, разумеется, бледнее. Параллельно с переписыванием производится оценка «слов» и целой «фразы» в виде возбуждения (активации) чувств, с которыми имеют прочные связи распознанные слова и образы.

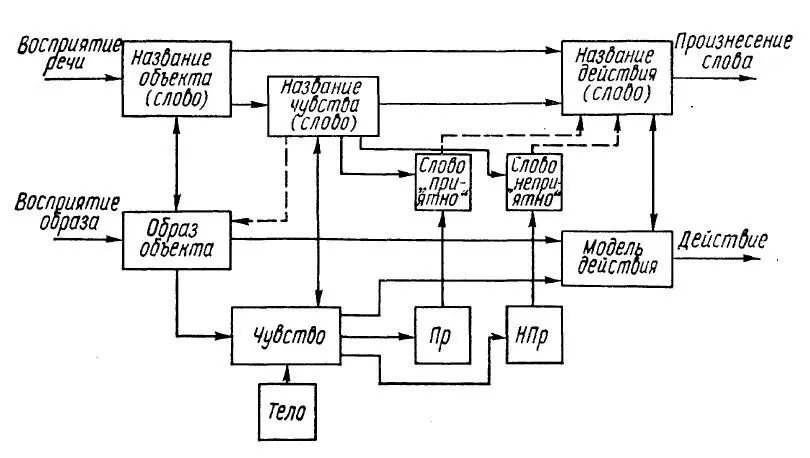

Рис. 36. Взаимоотношение моделей образов и моделей речи. Моделям образов объекта, чувств и действий соответствуют модели словесных эквивалентов. Между ними имеются прямые и обратные связи, так что они могут взаимно активировать друг друга.

Схема алгоритма понимания речи как отражения слов образами показана на рис. 36. Она относится к утвердительному предложению, которое просто передает информацию.

Для того чтобы слышать говорящего, не нужно много стимулов — слух работает как следящая система и автоматически передает в слуховой анализатор звуки, в том числе и речь. Однако для понимания речи необходимо не просто слушать, а слышать то, что сказано. Для этого уже нужно подключение СУТ, сознания. Она периодически переключается с рецептора на «материал речи», на модель фразы, зафиксированной в кратковременной памяти, с тем чтобы анализировать ее путем типичных действий с моделями. Именно это требует усилий и является утомительным. «Простота речи» выражается в легкости извлечения из постоянной памяти моделей-эталонов для распознавания, прогнозирования и оценки услышанного. Напротив, при восприятии незнакомого материала для понимания требуются усилия, то есть значительные стимулы, чтобы извлекать из памяти редко используемые модели, которые далеко не точно соответствуют слышимому. Все это утомляет, и слушатель теряет нить изложения, его сознание отключается от анализа слышимого и приключается к чему-то другому.

Стимулы для слушания и понимания те же, что и для любой другой деятельности: от потребностей, включая и любознательность.

Понимание речи очень субъективно и искажено, иными словами, воспринятая фраза в разной степени соответствует образам и чувствам человека, произносившего ее. Это объясняется рядом причин (см. рис. 36). Словарь синонимов, по которому чужая фраза переписывается своими словами, ограничен и неточен. На подбор слов влияет исходное состояние чувств, которые «подсказывают» для переписки слова, наиболее значимые в данный момент. Еще более субъективен словарь соответствия слов образам. Так, исходные чувства влияют на исходную структуру фразы. К сожалению, это положение трудно реализовать в алгоритме, поскольку пришлось бы постоянно переписывать «букву значимости» и «адреса чувств» для всех моделей постоянной памяти. Однако постоянные связи слов с чувствами, характеризующие данный интеллект и отличающие его от других, закладываются в постоянную память и проявляются при понимании речи. Вторая причина — субъективность оценки «фразы» образа после того, как он уже воссоздан. Это зависит от характеристик чувств и их исходного состояния.

Речь, как самовыражение, формирует новую потребность — «говорить правду». Ложь не может дать удовлетворения этой потребности — выразить свои чувства действием, то есть произнесением слов. «Чувство правды» является проявлением такой потребности. Правда — это совпадение истинной «фразы» образов, воспринятых рецепторами, и вторичной «фразы» образов, полученной при переписывании «слов речи» образами. Совпадение («правда») приятно, несовпадение («ложь») неприятно. В связи с этими чувствами стоят слова «Да» и «Нет». Первое регистрирует совпадение двух предложенных для сравнения образных фраз, второе — их различие. В различиях может быть и количественная мера — по общим принципам вероятностного сравнения — «возможно» вместо «да» или «нет».

Доверие — это тоже одно из чувств, появившееся вместе с речью. Хотя оно и связано с чувствами симпатии и любви, которые имеют биологические корни, но его нельзя оторвать от речи. Мы доверяем информации, услышанной от авторитета, который, во-первых, знает предмет, а во-вторых, всегда говорит правду. Таким образом, реальность слышанного определяется не только материалом речи, но и источником ее.

Понимание вопросительной фразы имеет свои особенности, которые стоят в связи с действиями, вызванными речью. Как уже говорилось, услышанная речь — это такое же внешнее воздействие, как и физические факторы среды, только переданное в виде модели. Воспринятая и понятая словесная фраза вызывает определенные чувства, они могут быть стимулами к действию, а характер действия зависит от образного содержания понятой фразы. Утвердительное предложение может и не затрагивать чувств, вызывающих ответные действия, вопросительное же всегда направлено на ответ. Будет ответ или нет — зависит от силы стимулов, и не только заключенных в вопросе, но и в отношении к вопрошающему. Вопрос включает поиск в памяти, а произнесение ответа планируется и выполняется как любой двигательный акт. Он может быть заторможен и остаться только во внутренней речи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: