Array Array - Алгоритмы разума

- Название:Алгоритмы разума

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наукова Думка

- Год:1979

- Город:Киев

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Array - Алгоритмы разума краткое содержание

Разумеется, я не смогу убедить в этом скептиков для этого нужно воспроизвести алгоритм интеллекта в программах. К сожалению, на этом пути стоят большие трудности.

Предупреждаю, что предмет исключительно сложен для понимания, поскольку лежит на стыке физиологии, психологии, техники и даже философии...

Н. Амосов

Возможно ли создать искусственный интеллект. Будет ли он способен к полноценному мышлению и творчеству. Кем предстоит ему стать — помощником или соперником человеческого разума. Эти вопросы давно уже обсуждаются многими учеными.

Свою точку зрения по ним высказывает академик АН УССР Н. М. Амосов. Автор известен своими работами в области моделирования мышления и поведения. В книге излагаются его идеи в их дальнейшем развитии. Анализируются возможные пути построения искусственного интеллекта. Подытожен опыт отдела биокибернетики Института кибернетики АН УССР по моделированию интеллекта и личности.

Рассчитана на широкий круг специалистов в области кибернетики, психологов, а также на всех интересующихся вопросами современной науки. Ответственный редактор

А. М. КАСАТКИН Редакция научно-популярной литературы

Алгоритмы разума - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Велики технологические трудности на пути до аналогового интеллекта. Поэтому так заманчивы универсальные цифровые машины, которые уже теперь достигли большой мощности. Совершенствуется их внешняя память и растет объем оперативной памяти. Быстродействие исчисляется миллионами операций в секунду. Разделение времени и создание параллельных программ позволяют повысить эффективность компьютеров. Создается впечатление, что возможности ЦВМ еще не достаточно использованы для реализации алгоритма интеллекта. То обстоятельство, что до сих пор наши попытки создания СИ не увенчались успехом, еще не означает, что исследования закончены. Нужно сохранить обобщенный алгоритм, но отказаться от сети с тем, чтобы уменьшить объем расчетов. Однако при этом следует лишь в минимальной мере поступиться принципами. Мы решили предпринять такую попытку — создать алгоритмическую модель интеллекта. Соображения к ее проекту будут представлены в заключительной части книги. А пока перейдем к изложению идей, положенных в основу этой модели.

Системы и модели

Современный этап развития науки ознаменован достижением принципиальной важности: вычислительные машины дали возможность овладеть сложностью. Все значение этого достижения как раз и состоит в том, что появилась надежда на создание количественных моделей, приближающихся по сложности к биологическим системам. Возможно, что при разработке таких моделей недостаточно внимания уделяется значению пространственных структур объектов, хотя наблюдения природы указывают на их исключительную роль (вспомним двойную спираль молекулы ДНК).

Весь физический мир можно свести к пространственным структурам, состоящим из атомов и молекул, а также к действующим между ними силам, связывающим материальные частицы в комплексы, которые условно можно назвать «телами». Общеизвестно, что все объекты в мире взаимосвязаны, однако степень прочности этих связей весьма различна: от жестких связей внутри твердых тел до гравитационных и электромагнитных сил, лишь ограничивающих пространственную свободу частиц. Пространство, энергия и время — вот самые общие координаты частиц и тел. Еще недавно казалось, что энергетические и материальные взаимоотношения между частицами и телами достаточно объясняют мир. Но вот появилось понятие информации и понятие сигнала как носителя информации, и это поколебало представления об исключительно энергетическом и материальном характере балансов отношений между объектами. Сигнал, несущий ничтожное количество энергии, может вызвать огромные вещественные и энергетические пертурбации в сложной системе, на которую он направлен (пример — атомная война).

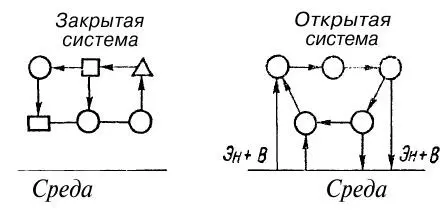

Рис. 5. Схемы простых систем — закрытой и открытой. Между элементами происходит обмен энергией Эн и веществом В.

Сложность структурных и энергетических отношений стала самостоятельным и значимым понятием, без учета которого уже невозможно объяснить мир. Понятие системы тоже более или менее определилось: это пространственная структура из неких элементов, объединенных внутренними «силами» настолько прочно, что она выступает как единое целое, противопоставленное всем другим объектам. Системы зависят друг от друга в обмене энергией и веществом, но в меньшей степени, чем элементы внутри них (рис. 5). Хотелось бы дать количественное понятие системы, но очень нелегко установить, когда простое сочетание взаимодействующих элементов уже становится системой. Степень «зрелости» системы условно можно определить по степени зависимости ее элементов друг от друга: сколько времени они могут «самостоятельно прожить», не распадаясь на более простые частицы, если их отделить от системы. В связи с этим понятие элемента системы тоже не просто — в конце концов все объекты разложимы до элементарных частиц. Мне кажется, что элементом системы нужно считать некое более простое образование, уже обладающее чертами данной системы. Если взять живые биологические объекты, то можно перечислить иерархические ступени их сложности: элементарные частицы, атомы, молекулы, макромолекулы (ДНК, белки), клетки, органы, организмы, сообщества, биоценозы... Каждый уровень сам по себе достаточно сложен по структуре, чтобы претендовать на звание «сложности», но все-таки, какие из них допустимо считать сложными, какие отнести к простым, какие признать лишь элементами сложных. Без условности здесь не обойтись.

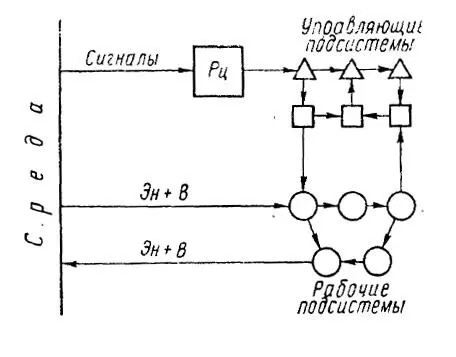

Рис. 6. Схема сложной системы: Рц — рецептор; Эн — энергия; В — вещество.

Сложные системы

Будем считать сложными такие системы, в которых между элементами циркулируют не только частицы вещества и энергии, но и сигналы (рис. 6). В структуре сложных систем можно условно выделить рабочие подсистемы, ведающие преобразованиями вещества и энергии, и управляющие, которые воздействуют на рабочие с помощью сигналов. Хотя сигнал тоже имеет физическую, то есть вещественную и энергетическую, природу, но дело не в ней, а в характере сигнала, то есть его временной структуре и, особенно, месте приложения к управляемому объекту — в данном случае к рабочей подсистеме. При таких условиях — обязательность наличия управляющих сигналов и рабочих подсистем — грань сложных систем проходит на уровне одноклеточных существ: их управляющим органом является генетический аппарат ДНК, рабочими подсистемами — органеллы клетки (оболочка, митохондрии, лизосомы и др.). Роль сигналов выполняют информационные РНК. Макромолекулы — белки и нуклеиновые кислоты — достаточно сложны по структуре, но не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к сложной системе. На более высоких уровнях иерархии систем эти условия соблюдены. Например, в организме органами управления являются нервная и эндокринная системы, сигналами — молекулы гормонов и медиаторов (передатчики нервных импульсов). Сообщество животных не всегда становится сложной системой. Только у высших млекопитающих и птиц есть внутренняя организация в стае и система управляющих сигналов, и только у человека эта система приобретает достаточную «зрелость». В обществе легко обнаружить структуры, аналогичные рабочим и управляющим подсистемам, в нем циркулируют многочисленные и разнообразные сигналы. Иерархия сложных систем представлена на рис. 7.

Рис. 7. Иерархия сложных систем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: