Жильбер Симондон - Два урока о животном и человеке

- Название:Два урока о животном и человеке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-904099-20-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жильбер Симондон - Два урока о животном и человеке краткое содержание

Ж. Симондон В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Два урока о животном и человеке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

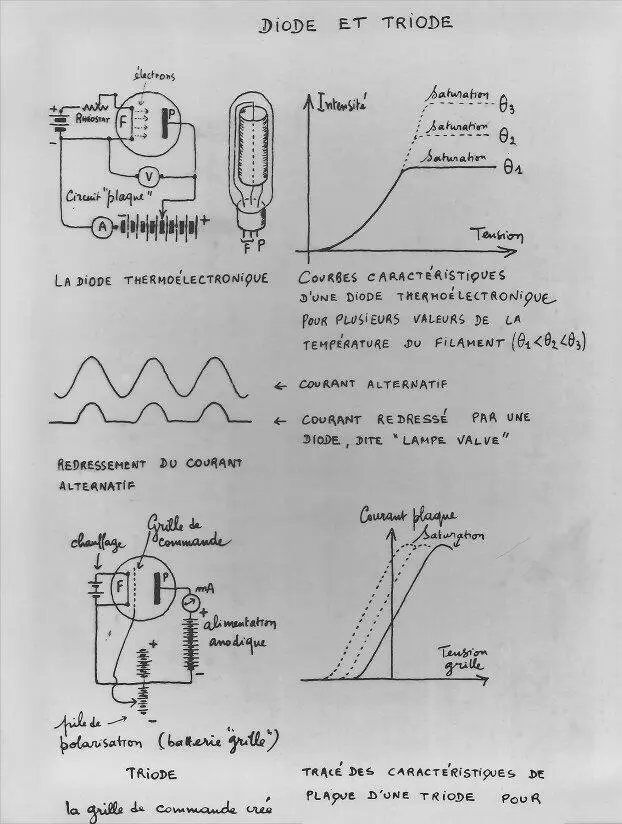

«Диод и триод» – учебный рисунок, иллюстрирующий тезис о взаимосвязи между структурой и функционированием

Каждый из этапов индивидуации существа соответствует определённому информационному насыщению, находящему разрешение в переходе к новой фазе индивидуации, которая накладывается на предыдущую, но при этом её не устраняет: «в качестве присоединённой среды 6 6 Присоединённая, или ассоциированная среда (milieu associé, франц .) – термин Симондона, введённый в работе «О способе существования технических объектов»: «Присоединенная среда – это связующий фактор во взаимоотношениях между искусственно созданными техническими элементами и естественными элементами, в рамках которых действует техническое существо. […] Именно присоединённая среда – это условие существования изобретённого технического объекта» (см.: Simondon G. Du mode d’existence des objets techniques. Paris: Aubier, 1989. P. 57).

наиболее сложным, но вместе с тем и наименее завершённым, наименее стабильным и самодостаточным категориям индивидов требуются пласты более завершённых и более стабильных индивидов. Для жизни живым существам необходимы физико-химические индивиды: животным нужны растения, которые для них и есть Природа в прямом смысле слова, равно как химические соединения – это Природа растений» 7 7 Ibid. P. 1 53.

. То же происходит в физической и в социальной сфере, где каждая новая форма индивидуации сообразна решению проблем, возникающих в ходе имманентного развития предыдущей фазы.

Дополнительная диссертация Симондона посвящена результату коллективной индивидуации, который слишком часто остаётся без внимания и недооценивается в нашей культуре, а именно – техническому объекту, претерпевающему (в отличие от природного объекта, способного мгновенно преобразовываться в конкретный) длительный процесс конкретизации. Собственно истоки и течение этого процесса и анализирует Симондон. Изучив соотношение человека и технического объекта, а именно роль машины, которая сама по себе не только не противостоит жизни, но и, подобно ей, способствует увеличению объёма информации, замедляет деградацию энергии и оказывает сопротивление вселенской энтропии, Симондон определяет суть техничности и взаимосвязь между технической мыслью и другими видами мысли: эстетической, теоретической и практической. В завершение он предлагает новую теорию отчуждения, выходящую за рамки марксизма, и отмечает, что отчуждение состоит не в отчуждённом отношении трудящегося к продукту его труда, а в самом труде: «Мы не пытаемся доказать, что экономического отчуждения не существует, однако возможно, первичная причина отчуждения заключается главным образом в труде и отчуждение, описанное у Маркса, представляет собой лишь одну из разновидностей этого отчуждения: понятие отчуждения надлежит обобщить, чтобы обозначить место экономической составляющей отчуждения; согласно этой доктрине, экономическое отчуждение уже достигло уровня надстройки и предусматривает менее явное основание, то есть отчуждение, обуславливающее положение индивида в труде» 8 8 См.: «О способе существования технических объектов» – Simondon G. Du Mode d’existence des objets techniques. Paris: Aubier, 1989. P. 249.

.

Первое издание «О способе существования технических объектов». 1958

Страница машинописи «О способе существования технических объектов»

Сразу после выхода в свет у обеих научных работ появилось немало внимательных и воодушевлённых читателей. Герберт Маркузе трижды цитирует «О способе существования технических объектов» в книге «Одномерный человек». Он обращается к этой работе, подчёркивая, что нам необходимо пересмотреть взаимоотношения с техникой ввиду освобождения и осознанного целеполагания. Особое значение он придаёт выступлениям Симондона против технократии, которая порабощает машины и, одержимо стремясь подчинить себе природу, в итоге лишь уродует её и достигает результата, обратного желаемому раскрепощению: «Сложно прийти к свободе, перенося рабство на других: на людей, животных или на машины; властвовать над народом машин, порабощая целый мир – это так или иначе властвовать, а любая власть по умолчанию следует схеме порабощения» 9 9 Ibid. P. 127 (эту цитату из Симондона приводит Герберт Маркузе в «Одномерном человеке», см.: Marcuse H. One-Dimensional Man. Boston: Beacon Press, 1964.

. В 1966 году Жиль Делёз пишет восторженный отзыв на первую часть основной диссертации, опубликованную под заголовком «Индивид и его физико-биологическое происхождение»: «Новые концепции, предложенные Симондоном, представляются нам чрезвычайно важными; их многогранность и оригинальность поражают читателя, оказывая на него сильное влияние. Симондон разрабатывает целую онтологию, где Существо никогда не выступает как нечто Единое: […] пройдя через индивидуацию, оно по-прежнему множественно, поскольку оно “многофазовое“, и “фаза становления приводит к новым процессам“» 10 10 «Философский журнал Франции и зарубежья», том. CLVI, № 1 –3, январь–март, 1966 (Revue philosophique de la France et de l’étranger, Vol. CLVI, n° 1 –3, janvie-mars 1966, p. 11 5–118).

. Два года спустя в диссертации «Различие и повторение» Делёз вновь позаимствует у Симондона элементы, дающие обоснование его собственной метафизике различия.

Эти несколько примеров признания Симондона среди равных свидетельствуют о том, что его работы не только не были малоизвестными, но и довольно быстро снискали ему заслуженное уважение. Однако популярность идей, подрывающих прочно укоренившиеся представления, отнюдь не означает, что читатели усвоили все их основы и осознали глубинный смысл; как правило, известностью и вниманием пользуется именно вторичная, очевидно более доступная составляющая этой философии. Отсюда и, мягко говоря, ограниченное суждение о Симондоне как о философе техники. Но вдобавок к закономерному неприятию всего, что подтачивает самые стойкие убеждения, сыграли роль и такие направления мысли второй половины XX века, как хайдеггерианство, лаканизм, концепция смерти человека и субъекта (структурализм, Фуко), теории различия и деконструкции (Делёз, Деррида): они послужили своеобразным шумовым фоном, заглушив менее заметные и менее зрелищные исследования Симондона. Теперь же эти исследования следовало бы рассматривать как кардинальную смену парадигмы в отношении онтогенеза, при которой тот факт, что субъект осваивает индивидуацию реальности, допускает – вследствие головокружительной эпистемологической рекурсии – аналогичную индивидуацию самого знания 11 11 См. «Индивидуация…», с. 36: «Мы не можем в привычном смысле слова познать индивидуацию: мы можем лишь вать, индивидуировать себя и индивидуировать внутри себя; следовательно, такое освоение, находясь за пределами собственно знания, представляет собой аналогию между двумя процессами».

. Однако благодаря переизданию работ Симондона и публикации разрозненных или неизданных текстов, сегодня в полном объёме начинает вырисовываться проект радикального преобразования онтологии – проект, который в дальнейшем будет неизменно утверждаться и приобретать всё большее значение.

Интервал:

Закладка: