Рене Генон - Очерки об индуизме

- Название:Очерки об индуизме

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Беловодье

- Год:2003

- ISBN:5-93454-038-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рене Генон - Очерки об индуизме краткое содержание

Впервые переведенный на русский язык труд под общим названием "Очерки об индуизме" (1968) включает в хронологическомпорядке статьи, опубликованные в период с 1930 по 1949 годы, а также предпринятый Геноном обзор книг и статей других авторов на эту же тему. Эта работа очень важна для понимания взглядов Генона и, в особенности, его главной и фундаментальной доктрины о единой духовной Традиции.

Очерки об индуизме - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В этом различении, которое хочет сделать г. Миз, между Варной и «кастой», присутствует идея, которая нам кажется в значительной степени неотделимой от бергсоновских теорий, касающихся «обществ открытых» и «обществ закрытых», хотя он специально никогда к ним не обращался: он старается различить два аспекта дхармы, из которых один более или менее соответствует варне, а другой «касте» и преобладание которых утверждалось бы поочередно в том, что он называет «периодами жизни» и «периодами формы», которым он приписывает, соответственно, «динамический» и «статический» характер. Мы вовсе не намерены обсуждать здесь эти философско-исторические концепции, которые, очевидно, не основаны ни на каких традиционных данных; для нас более интересно показать недопонимание по поводу слова, jati, которое, как думает автор, означает то, что он называет «кастами», тогда как в реальности оно просто используется как эквивалент или синоним варны. Это слово «джати» буквально означает «рождение», но не следует его понимать, ни в исключительных случаях, ни в принципе, в смысле «наследования»; оно означает индивидуальную природу существа, поскольку она с необходимостью определена с самого его рождения как ансамбль возможностей, которые оно будет разворачивать в ходе своего существования; эта природа происходит оттого, что есть это существо само по себе и только во вторую очередь под влиянием среды, часть которой составляет, собственного говоря, наследственность; следует также добавить, что сама эта среда обычно определена некоторым законом «сродства», способом бытия, насколько возможно соответствующим собственным тенденциям существа, родившегося в ней; мы говорим «обычно», так как можно встретить более или менее многочисленные исключения, по крайней мере в такую эпоху смешения, как Кали-юга. Но в этом вовсе нельзя видеть ничего такого, что могло бы быть «открытой» кастой, если понимать под этим (а можно ли понять иначе?) возможность для индивида менять в определенный момент касту; это предполагало бы изменение его природы, что тоже совершенно непостижимо, как если бы это было внезапное изменение вида в жизни одного животного или одного растения (можно отметить, что слово jаti имеет также значение «вид», что делает это сравнение более полным). Явное изменение касты не может быть ничем иным, как только исправлением ошибки в том случае, когда индивиду прежде приписывали касту, которая реально не была его; но тот факт, что такая ошибка может иногда происходить (как раз вследствие помрачения в Кали-югу), вовсе не устраняет возможность вообще определить истинную касту от рождения; и если г. Миз полагает, кажется, что именно здесь уместно было бы рассмотрение наследственности, то как раз потому, что он несомненно игнорирует то, что средства этой детерминации могут быть предоставлены определенными традиционными науками, то есть астрологией (которая, разумеется, представляет собою здесь нечто совершенно иное, нежели так называемая «научная астрология» некоторых современных западных людей и не имеет ничего общего с «гадательным» и «предсказательным» искусством, так же как и с эмпиризмом статистики и подсчета вероятностей).

Выяснив это, вернемся к самому понятию варны: это слово означает собственно «цвет», но также, в широком смысле, «качество» вообще, вот почему оно может быть принято для обозначения индивидуальной природы; г. Миз очень справедливо отвергает странную интерпретацию, предлагаемую некоторыми, желающими видеть в значении «цвет» доказательство, что различение варн основывалось в своем истоке на различие рас, ни малейшего подтверждения сего нигде нельзя найти. Истина заключается в том, что если цвета действительно приложимы к варнам, то чисто символическим образом; «ключ» этого символизма дан через соответствие с гунами, которое весьма явно обозначено в тексте «Вишна-Пураны»: «Когда Брахма в согласии со своим замыслом захотел сотворить мир, то существа, в которых преобладала саттва, вышли из его рта; другие, в которых преобладающим был раджас, вышли из его груди; те, в которых раджас и тамас были сильны, вышли из его бедер; наконец, остальные произошли из его ног, для которых основным был тамас. Из этих существ были составлены четыре варны, брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры, происшедшие соответственно из его рта, из его груди, из его бедер и его ног». Саттва, представленная белым цветом, естественно присвоена брахманам; также представляющий раджас цвет, является цветом кшатриев; вайшьи, характеризуемые смесью двух низших гун, в качестве символического цвета имеют желтый; наконец, черный, цвет тамаса, есть тем самым цвет, соответствующий шудрам цвет.

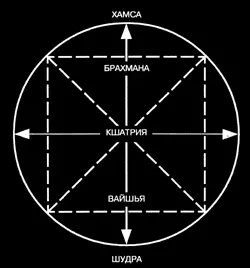

Иерархизация варн, определенных через гуны, которые соответственно в них доминируют, в точности совпадает с иерархией элементов, которую мы представили в нашем очерке по этому поводу; [57] См. главу «Индуистская теория пяти элементов».

это прямо показывает сравнение схемы, приводимой ниже, с той, которую мы давали там. Надо только отметить, для полноты сходства, что место эфира здесь занимает Хамса, то есть единая первоначальная каста, которая существовала в Критаюге и которая содержала четыре последующие варны в качестве принципа и в недифференцированном состоянии, таким же образом, как и эфир содержит в себе четыре других элемента.

С другой стороны, г. Миз, оправдываясь, впрочем, в слишком далеко зашедшей аналогии, старается указать соответствие четырех варн с четырьмя ашрамами или правильными стадиями существования, на чем здесь мы останавливаться не будем, а также с четырьмя целями человеческой жизни, о которых мы уже говорили в связи с дхармой.; но в этом последнем случае сам факт, что речь всегда идет о четверичном делении, приводит его к явной неточности. Очевидно, что неприемлемо на деле предлагать в качестве цели, пусть даже существу самому низкому из всех, достижение чего-то, что соответствовало бы просто-напросто тамасу; распределение, если хотят его осуществить с низу до верху, на самом деле должно, таким образом, начинаться со степени, которая располагается непосредственно над ним, как это показывает наша вторая схема; легко понять, что дхарма как раз соответствует саттве, кама — раджасу, и артха — смеси раджаса и тамаса.

В то же время, отношения этих целей с характером и ролью трех высших варн (то есть с теми, члены которых обладают качествами ария и джива) обнаруживаются тогда сами собою: функция вайшьи соотносится тогда с приобретением артхи или благ телесного порядка; кама или желание есть двигатель активности, присущей, собственно говоря, кшатрию; а брахман есть поистине естественный представитель и охранитель дхармы. Что касается мокши, то как мы уже говорили об этом, эта высшая цель полностью отличного от трех других порядка, не имеющая никакой общей меры с ними; она, следовательно, располагается по ту сторону от всего того, что соответствует особенностям варн, она никогда не могла бы быть содержанием, сферы, как это обстоит в случае со случайными и преходящими целями, которая представляет область обусловленного существования, поскольку она именно и есть освобождение от самого этого существования; она разумеется, и вне трех гун, которые относятся лишь к состояниям универсального проявления.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: