Станислав Лем - Фантастика и футурология. Книга 1

- Название:Фантастика и футурология. Книга 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, Хранитель

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-043362-9, 978-5-17-013862-3, 978-5-9762-3041-5, 978-5-9762-5125-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Лем - Фантастика и футурология. Книга 1 краткое содержание

«Фантастика и футурология» — литературно-философское исследование, размышления уже ставшего классиком писателя-фантаста о взаимосвязях фантастики — безоглядной игры воображения — и футурологии — строгой науки, ответственной за каждый свой постулат.

На русском языке публикуется впервые.

Фантастика и футурология. Книга 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как, однако, ведет себя этот семантический реконструктор, помещенный в голове у читателя, когда язык описывает фантастические объекты, которые никто не видел, когда текст звучит, скажем, следующим образом: «Приземлившись, космический пришелец покинул ракету. Правда, он не вышел из нее, так как принадлежал к расе, которая путешествует, находясь снаружи ракеты»? Можем ли мы действительно вообразить себе, каким способом непонятного вида пришелец сползал с корпуса ракеты примерно так, как с манекена спадает на пол небрежно наброшенное пальто? Разумеется, нет. Образно мы не можем себе представить такой картины, мы просто не в состоянии этого сделать; достаточно того, что мы понимаем, о чем идет речь. В промежутке между повествовательными фразами типа: «Корабль шел под всеми парусами, поскрипывая такелажем», — и фразами типа: «Полные люди отличаются, как правило, хорошим самочувствием» — происходит ослабление образной функции семантического реконструктора. Это ослабление осуществляется постепенно, и нельзя представить на воображаемой шкале, протянувшейся от крайнего пункта явлений полного образного восприятия до крайнего пункта визуальной невосприимчивости, некую точку, где образное восприятие внезапно превращается в смысловое понимание, лишенное всякой визуальной поддержки.

Семантический реконструктор работает, пользуясь стереотипами хорошо знакомых нам образов. Стереотипы таких образов нередко ассистируют в процессе мышления на совершенно абстрактные темы и часто оказываются исключительно полезными. Мне, к примеру, вспоминается, что, когда я пытался понять, в чем заключается разница в возможностях оценки инструментальной ценности одних предметов, таких, как фотоаппараты, и других, таких, как ковры, в какой-то момент представилось нечто вроде полукруглой шкалы, по которой движутся стрелки (как в часах). Сектор движения этих стрелок сужался, так как амплитуда отклонений с обеих сторон все более ограничивалась. Через некоторое время или даже сразу я понял, что аксиометрия осуществима тем легче, чем проще назначение любого предмета. Фотоаппарат служит исключительно для фотосъемки, и поэтому только под этим углом следует оценивать его качества, а ковер может использоваться для разнообразных целей (как чисто утилитарная вещь, или как предмет искусства, или как объект «смешанного» назначения). Вышеописанный зрительный образ помог мне сформулировать данный довольно абстрактный вывод.

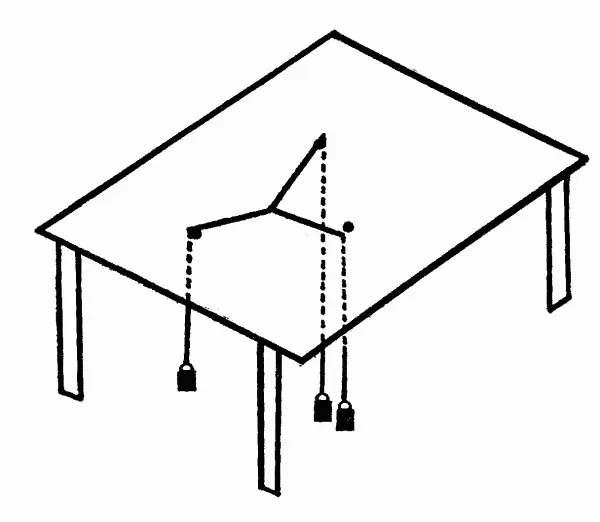

Когда же я пытался понять, в чем заключается разница между верным и неверным мышлением на какую-либо тему, в моем воображении возник аппарат, похожий на соединение ткацкого станка с пантографом. Это была конструкция с множеством колесиков (блоков), с которых свисали на нитях гирьки, а другие концы этих нитей соединялись с рычагом пишущего устройства. Таким образом, путь пишущего устройства должен был представлять собой равнодействующую всех частных нагрузок, передающихся через нити и колесики блоков. Как подсказывал мне возникший в воображении образ, в процессе мышления, связанном с особенно сложными явлениями, необходимо одновременно учитывать множество фактов, которые являются составляющими и детерминантами данного явления, то есть образуют его и им управляют. Мышление же одностороннее, неверное опускает часть факторов, а за счет этого другие факторы приобретают чрезмерное значение, непропорциональное характеру явления. Откуда взялся у меня этот образ? Мне кажется, что он возник как трансформация некоего чертежа, который я когда-то видел; речь шла о нематематическом решении задачи: как построить самую короткую дорогу между тремя городами, образующими три точки треугольника, учитывая при этом количество жителей в каждом городе (так как было бы справедливым, чтобы дорога своей конфигурацией обеспечивала преимущества более населенным городам, только так можно было свести к минимуму объем средств, необходимых для поддержания оптимального сообщения между городами). Это делается просто: в определенном масштабе изображается взаиморасположение городов, на месте их нахождения просверливаются отверстия, через эти отверстия пропускаются шнурки, концы которых с одной стороны связаны, а с другой стороны к ним подвешены грузики, причем масса каждого грузика должна быть пропорциональна числу жителей данного населенного пункта. Когда вертикально свисающие грузики уравновесят друг друга, шнурки своим расположением на плоскости обозначат топологию оптимального решения (рис. 1).

Рис.1

Однако иногда способ, каким зрительный образ включается в мыслительный процесс, остается загадкой; некогда один астрофизик рассказал мне, что он, занимаясь проблемами внегалактической астрономии, представляет себе туманности серыми пятнами, помогающими ему в работе. Максвелл, разрабатывая свою теорию электромагнетизма, пользовался механическими моделями типа зубчатых передач, что теории совсем не повредило и не придало ей механистический характер. В таких случаях возникающий в воображении зрительный образ превращается в строительные леса, которые облегчают мыслительный процесс, но позднее, после его завершения необходимыми выводами, отбрасываются.

А как поступает физик, имеющий дело с объектами, которые зрительно (и даже через микроскоп) вообще невозможно представить? Иногда бывает так, особенно в последние годы, что строительными лесами, как опорой, для него становятся математические структуры; например, феноменологическое подобие поведения отдельных микрообъектов явлениям совершенно иного порядка (например, явления в сфере акустики и феноменология микрочастиц) представляется возможным перевести в исследуемую область математических структур, позаимствованных из иной дисциплины (к примеру, из научного аппарата акустики). Случается даже так, что положения, в общих чертах установленные и включенные в определенную математическую структуру как ее физическая интерпретация, оказываются лишенными всякой наглядности и в дальнейшей работе оперировать приходится уже не физическими понятиями, а просто следовать математической интуиции в соответствии с математическими преобразованиями исходной структуры. В исследовательском плане это зачастую дает превосходные результаты, но одновременно создает серьезные проблемы в плане интерпретации возникших таким образом теоретических структур.

Я говорю об этом потому, что возможно также не наглядное, только лингвистическое построение фантастических объектов. Я, например, почти никогда творческим воображением при такой работе не пользуюсь. У меня так не бывает, чтобы я сначала «духовным зрением» рассмотрел фантастический объект, а только потом лингвистически артикулировал то, что сам себе вообразил. В процессе творчества я ничего не вижу, ничего пространственно оформленного не представляю себе, а только мысленно конструирую ситуацию в соответствии с предварительно заданными условными рамками. В этом случае главенствующее значение имеет модальность суждения, так как необходимо решить, будет ли данное произведение звучать в реалистической тональности, в гротескной или юмористической. Если бы я хотел ad hoc сконструировать робота, да еще такого, в создании которого не участвовали бы люди, я мог бы просто обратиться к образу обычного волчка, но робот, явно напоминающий волчок, может встретиться только в шутливом тексте; если же речь идет о более «серьезной» конструкции, необходимо такой объект соответствующим образом переделать и одновременно дополнить. Пусть, скажем, одна часть корпуса робота будет вращаться с огромной скоростью (для создания гироскопического эффекта, благодаря чему будет обеспечено устойчивое равновесие), в то время как другая, неподвижная, будет снаряжена органами восприятия, вместо глаз — чтобы избежать человекоподобия — можно опоясать корпус робота тонкой щелью, через которую он будет видеть все пространство вокруг себя, и т. п. Но этот пример невыразимо примитивен. Действительно фантастический объект — это прежде всего такая штука, с которой мы никогда раньше не сталкивались. А контакты с такими предметами характерны прежде всего тем, что мы не умеем на них правильно смотреть. Змею правильно видит тот, кто может правильно отличить ее хвост от головы, кто знает, где голова, а где жало у сидящего шершня, и т. п. Это не так по-детски просто, как кажется, особенно когда речь идет о детализации того, с чем мы встречаемся не слишком часто и чего мы не видим с близкого расстояния. Характерно, к примеру, что очеловеченные в детских книжках волы, коровы, лошади, собаки или рыбы, как правило, изображены на картинках в соответствии с реальным обликом этих животных, но в то же время, если в качестве действующих лиц в книжках появляются насекомые, то им вместо тех членов, которыми их действительно снабдила природа, пририсовываются подобия человеческих рук, ног и особенно лиц. Ведь для неэнтомолога остается неразрешимой загадкой, где, собственно, у мухи или пчелы находится рот, где органы слуха и т. п. Именно поэтому такое неприятное впечатление оставляют у нас увеличенные изображения головы насекомых; мы воспринимаем их как «анормальные», как издевательство над тем, что мы понимаем подо ртом, головой, глазами. Похожие сложности восприятия, а также ощущение противоестественности должны сопровождать — если экстраполировать ситуацию — контакты с внеземными объектами, например, с космическим пришельцем или с машинами 3000 года. Для определения того, что он видит, рассказчику будет не хватать справочного материала, понятий, терминов, просто слов, то есть восприятие фантастического объекта должно быть растянуто во времени, превратившись в некий процесс. Разумеется, когда речь идет о написании гротеска, такие проблемы не возникают, поэтому в «конструктивно-лингвистическом смысле» «реалистическая», «серьезная» фантастика — это самый трудный вид научной фантастики. Кроме этого, само чувство стиля и языка должно подсказать, до какой степени можно усложнять описание фантастических объектов и ситуаций, так как более чем вероятно, что читатель не справится со слишком сложным описанием, особенно если это описание ситуации, все составляющие которой для него незнакомы. Ведь воспринимать внешний облик объекта, как нечто уже знакомое, можно, только опираясь на накопленный опыт, позволяющий найти хотя бы частичное уподобление. Возможность такого поражения реконструктора семантического целого не касается сказок, потому что в сказках наиболее необычными являются межситуационные переходы, а не отдельная ситуация. Превращение брошенного на землю гребня в густой лес необычно, но как гребень, так и лес — объекты для читателя вполне реальные. Также и раскрытие скалы Сезам подобно двери, появление дьявола после произнесения заклятия, превращение в камень заколдованного принца не создают дилеммы для семантического механизма, так как не слишком сложно вмонтировать в скалу двери, вообразить дьявола, вспомнив его многочисленные изображения, или соединить два следующих друг за другом образа: живого человека и его каменной статуи. Что же касается объектов научной фантастики, вроде «внеземного существа», «аппарата для путешествий во времени», «космического броненосца», то они не являются конституантами конкурентных образов, но скорее некими векселями, какие представляет фантастическое произведение и обязуется оплатить в ходе дальнейшего повествования. Правда, большинство авторов не относятся серьезно к обязательствам подобного рода. Поясним на примере. В новелле «The Mailman Cometh» («Комета почтальона») Р. Рафаэля мы встречаем плывущую в «гиперпространстве» галактическую почтовую станцию, которую обслуживают двое молодых людей, принимающих ракеты-роботы с грузом почты на микрофильмах и рассылающих эти посылки по адресам соответствующих планет. Молодые люди пренебрегают своими обязанностями, пытаясь, например, из солода и дрожжей наладить производство пива в кондиционерах своей станции; в качестве почтового инспектора к ним на станцию прилетает молодая красивая девушка, которая заражает их гриппом; вместо того чтобы писать суровые рапорты, девушка вынуждена из-за этого заниматься всей почтовой работой на станции и к тому же ухаживать за больными вплоть до прибытия помощи на соответствующей ракете. Итак, автор концентрирует внимание на том, что для читателя знакомо и узнаваемо: на возникшем любовном треугольнике (два молодых человека и рыжеволосая красотка), на попытках сварить пиво (не важно, что в климатизационных установках космической станции, — это лишь добавляет «экзотики»), на происшедшей из-за этого неразберихе в почтовой службе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: