Александр Ерохов - Я как Единое. Сущность христианства и его судьба. Часть II. Истоки

- Название:Я как Единое. Сущность христианства и его судьба. Часть II. Истоки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449662798

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Ерохов - Я как Единое. Сущность христианства и его судьба. Часть II. Истоки краткое содержание

Я как Единое. Сущность христианства и его судьба. Часть II. Истоки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Я как Единое

Сущность христианства и его судьба. Часть II. Истоки

Александр Ерохов

Редактор В. С. Васильева

© Александр Ерохов, 2019

ISBN 978-5-4496-6279-8 (т. 2)

ISBN 978-5-4493-6735-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ОЗАРЕНИЕ ЕГИПТА

Когда-то Гегель, погружаясь в духовность Эллады, говорил о том, что человек, возросший на почве западной цивилизации 1 1 Широкое употребление и многозначность термина «цивилизация» требует некоторых пояснений. Мы понимаем под этим термином не состояние, не некое локальное культурное образование, но процесс . Процесс преодоления человеком своей эгоидентичности, преодоления разорванности рассудка. Процесс, который имеет в общечеловеческой истории свою начальную точку и продолжается до сего дня. Начальная точка становления «цивилизованности» человека – мучительное переживание им своей двойственности, осознание им своей разорванности на я и не-я как сущности своего бытия. Конечная точка – осознание своей единосущности не только каждому человеку, «общине», «всечеловечеству», но и единосущности миру и Я. Противостояние я и не-я, «единство и борьба противоположностей», и есть то противоречие, которое определяет развитие исторического процесса. Достигнутый на том или ином этапе истории уровень снятия этого противоречия порождает различные, устойчивые во времени, локальные формы культурных организмов. В работах Данилевского, Шпенглера, Тойнби эти организмы получили наименование «цивилизации». Гегель не употребляет термин «цивилизованный», но мы вправе предположить, что, говоря «мы», Гегель имеет в виду человека западной цивилизации, человека «свободного», то есть, по нашей классификации, человека, достигшего в своём развитии уровня эгоидентичности, и, значит, в какой-то степени, человека уже «цивилизованного».

, впервые чувствует себя здесь как дома: «У греков мы сразу чувствуем себя дома, потому что мы находимся в сфере духа…» [20, 253]. И всё же… И всё же, два столетия спустя, познав многое из того, что в гегелевские времена только-только начинало приоткрывать себя, мы вправе утверждать, что центр той «сферы духа», о которой говорил Гегель, родовая купель «цивилизованного» человека – это берега Нила. Здесь зародилось и окрепло самопознание человека, здесь, в духовности Древнего Египта, его настоящая родина. И критская культура, питавшая рост эллинов в их младенчестве, и сама Эллада в пору её расцвета, да и весь эллинизм от своего начала и до самых поздних своих византийских отблесков – всё это всего лишь яркое преломление первичной мощи египетского света.

Египет – дар Нила. От частого употребления слова эти несколько поистерлись, но… ведь лучше не скажешь. Действительно, Египет – дар Нила. Определение ясное, краткое, точное. Хотя Геродот и имел в виду только Нижний Египет, влажная почва которого была сформирована многолетними нильскими наносами, мы можем отнести это определение ко всему Египту, от нубийской границы до средиземноморского побережья. Благодатная влага Нила насытила собой многочисленные общины, связав их в единое целое, и этот цветущий слаженный организм на протяжении многих веков служил духовной скрепой всему человечеству. Пронизывающее единство Нила понуждало к поиску компромиссных форм сожительства, правильный ритм его разливов дисциплинировал мысль и развивал творческое мышление, необходимое для выработки различных форм взаимодействия человека и водного потока. Нил дарил свою питающую благодать только тому, кто смог обуздать дикость и влить свою особенность в общее дело. Земледельческий труд, как никакой другой, требует насилия над самим собой, концентрирует мышление на отдалённой цели, выковывает привычку заставлять себя делать то, что дóлжно, а не то, к чему влечёт чувственность. Насилие над самим собой вырывает человека из лап животности, и только насилие над самим собой делает человека поистине свободным. Отдающий себя своим прихотям – раб навсегда. Но чрезмерное насилие над чувством подавляет боевой порыв: земледелец не воин, земледелец – мыслитель. Египтяне по праву славились своим миролюбием – любовь к миру и мiру наполняет собой всю историю этого народа. Можно возразить, что памятники египтян, переполненные сценами насилия над врагом, вопиют о том, что это не так, что египтяне были одним из самых воинственных и жестоких народов-поработителей… Но нет. Событийная цепь истории говорит о другом. Обилие сцен насилия на памятниках – это своеобразная психологическая компенсация потаённого миролюбия, потребность внешнего подавления его, призыв к воинственному действию, призыв, не находящий ответа в сердцах египтян. Более сотни лет воинственного самовозбуждения понадобилось египтянам для того, чтобы стряхнуть с себя иго немногочисленных, но свирепых гиксосов. В своих завоевательных устремлениях цари Египта вынуждены были опираться на иноплеменников: в пору наивысшего расцвета своей власти над миром, в период Нового царства, – на ливийцев, к концу своей истории – на греческих наёмников и израильтян. Действительный дух египтянина проявлялся в нежности отношений с близкими, в постоянной готовности к слиянию с красотой мира, в незлобивости и трогательной любви к многочисленной живности, населявшей нильскую долину. Любви, доходившей в своих крайностях до самозабвенного поклонения. Действительный дух египтянина – это упорное стремление к справедливости в управлении, к тактичности в отношении с нижестоящим – когда фараон, которого обыденное представление рисует кровавым деспотом, запечатлевает на памятнике свои извинения нечаянно задетому сановнику или молит богов об освобождении от тягот власти хотя бы в потустороннем мире. Действительный дух египтянина – это неизбывная жажда упорядоченности всего и вся. И только она, эта строгая упорядоченность всего и вся, даруя время для отдохновения, позволяла ему погружаться в глубины мышления и из этих глубин подниматься к высотам познания себя и мира. В чём египтянин и преуспел в своё время, как никто другой.

История

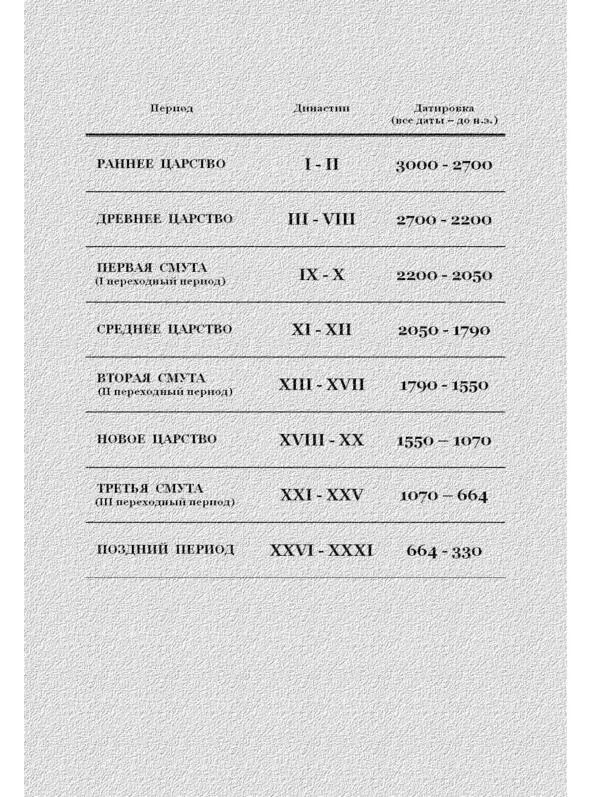

Внешняя история Египта, то есть взгляд на историю не изнутри, а извне египетской общности, до воцарения Александра Македонского, традиционно делится на несколько больших периодов: Раннее, Древнее, Среднее и Новое царства, которые перемежаются периодами смут.

Устоявшийся в египтологии штамп, представляющий рождение древнеегипетского этноса как объединение двух царств – Верхнего, простирающегося вдоль нильской долины и Нижнего, сформировавшегося на болотистых пространствах дельты Нила, всё в большей степени подвергается сомнению. Новые данные рисуют другую картину 2. Уходит представление о двух царствах, но представление о самом процессе объединения множества отдельных общин в единую целостность остаётся неизменным. Впоследствии эти общины – номы – стали территориальными единицами египетской политархии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: