Малек Яфаров - Прощальная повесть Гоголя

- Название:Прощальная повесть Гоголя

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449635389

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Малек Яфаров - Прощальная повесть Гоголя краткое содержание

Прощальная повесть Гоголя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Если в XIX веке исследователи ещё пробовали ставить вопрос о необходимости раскрытия и изучения особенностей русской культуры, то в XX в. такой задачи уже не ставилось, поскольку советская критика разработала свою собственную, партийную, весьма действенную методологию и поэтому намеренно ограничивалась фрагментарным и расщеплённым исследованием произведений и биографий писателей. Особенно заметно эта ущербность выразилась в отношении восприятия и понимания Гоголя, поскольку без знания специфики русской культуры он представляется слишком загадочным, слишком фантастичным писателем и человеком.

В России процесс самопознания и самоидентификации только-только начался в первой половине XIX в., несколько позже, чем на западе, поэтому современникам жизнь и творчество Гоголя не удалось увидеть в должной целостности. Позднее, во второй половине XIX в., процесс самопознания расщепился на несколько внешне не связанных и даже внешне противоречащих друг другу направлений, которые с некоторой условностью можно разделить на два основных. Во-первых, направление, ориентированное на западную культуру, которое можно назвать прогрессистским, в диапазоне от либерализма до революционности, и, во-вторых, направление традиционное, сохраняющее приоритет наличного положения вещей, в диапазоне от прямой реакционности до реформизма. Однако оба этих направления опирались на одни и те же основания, то есть на одни и те же идеи о том, что представляет из себя русское государство, русское общество и русская история; отличались же они друг от друга прямо противоположным отношением к этим идеям. И те, и другие относились к положению дел в стране отрицательно, но западники требовали решительных нововведений, прежде всего европейского толка, а почвенники и славянофилы, наоборот, возврата к истинно русским традициям. Оба направления страдало одним и тем же предрассудком: они полагали, что уже знают существенные особенности собственной культуры, а именно: для них она представляла собой прежде всего – патриархальность, духовность или православность, самодержавность, крестьянскость, вселенскость, отсталость и тому подобное. Начиная с середины XIX и в XX веке русское литературоведение уже было по преимуществу идеологичным, то есть выражало или, что-то же самое, обслуживало интересы побеждающего политического направления. В итоге в литературоведении, как и в истории России, победила партия западная, воспринимавшая себя наследницей критического творчества Белинского, в результате чего Гоголь в нашей критике и культуре стал комиком, сатириком, гениальным обличителем омертвевшей, реакционной и эксплуатирующей сущности самодержавия, дворянства, церковности (православности). Если бы в гражданской войне победа досталась бы белым и в России установилась какая-нибудь разновидность конституционной монархии, то в русской критике заправляла бы партия почвенников-славянофилов, которая узаконила бы в нашем представлении Гоголя-монархиста, искренне православно верующего, дворянина.

Таким образом, восприятие Н. В. Гоголя специалистами не могло не быть партийным и поэтому отчуждённым от действительной его личности слишком узкими общественными интересами некой группы лиц. Это правило можно сформулировать следующим образом: одна партия – одно литературоведение. В результате жизненное, литературное, критическое, эпистолярное и театральное творческое наследие Гоголя не исследовалось советской критикой в его соответствии формирующим матрицам русской культуры, поскольку такой задачи вообще не ставилось. С кем и с чем только ни сравнивали великого писателя – с романтиками, от которых он сам себя открыто отличал, другими направлениями западной литературы, карнавальностью, опять-таки в западных её формах, с отечественной натуральной школой и т.д., всего не перечислишь, да и ни к чему, поскольку эти сравнения не только не проясняют наследие Н. В. Гоголя, но, оборот, ещё больше его затемняют.

2. Матрицы русской культуры

Чтобы было понятно, в каком контексте я рассматриваю жизнь и творчество русских писателей, я сделаю необходимое философское пояснение. Факторы, формирующие континуум русской культуры как один из трёх модусов современной индоевропейской цивилизации, будут раскрыты здесь ровно настолько, чтобы в предварительном, но, тем не менее, достаточно определённом виде можно было изучить наследие Н. В. Гоголя как целостный культурный феномен и раскрыть его как истинно русское.

Решающая матрица русской культуры, унаследованная от древней цивилизации, являет себя как единство всего живого, как направленность внимания на жизнь всего как стихию творения, стихию становления всего как живого. Такой направленности нет в западной культуре, где доминирует предметное внимание, обращенное к взаимодействию отдельных предметов, в силу чего стихия становления воспринимается как трансцендентная сила, неконтролируемое творение, «вещь в себе»; отсюда заточенность западной культуры на контроль за деятельностью человека. На востоке же вектор внимания обращён на созерцание (бессубъектность), поэтому «предметом» востока становится согласованность безличных элементов; это заставляет восточную культуру стремиться к максимальному уменьшению и даже аннигиляции воздействия человека на мир как искажающего законы вселенной (дао).

Только русское внимание прямо направлено на стихию жизни, на творение (обратите внимание – творение, а не творчество), на становление всего в стихии жизни. Это определяет наиболее существенные особенности нашей культуры:

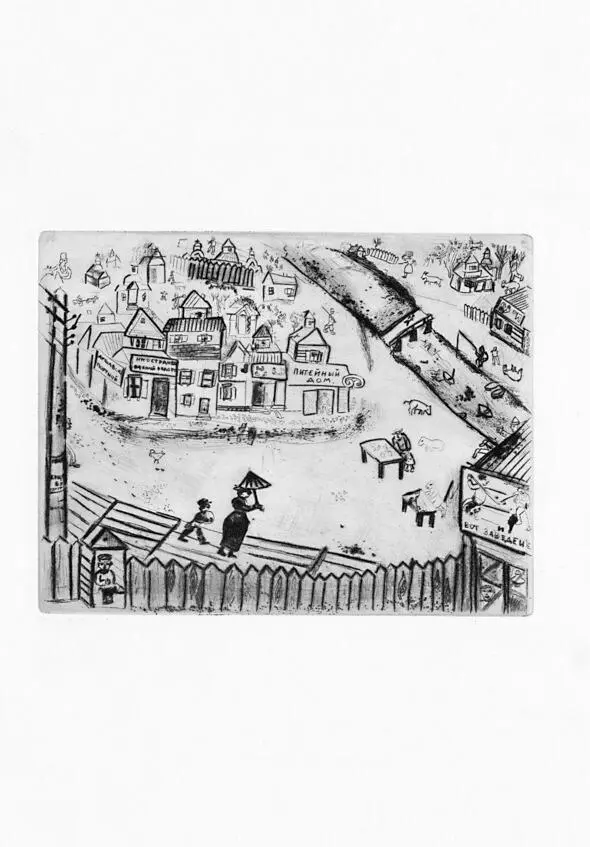

1. Направленность внимания на становление всего заставляет русского человека воспринимать всё существующее как равное, независимо от того, большое оно или малое, благородное или низкое, красивое или безобразное; принцип русского – «всё равно», Гоголь выражает этот принцип так – «всё трын-трава». Например: казак, на которого обратил внимание Тарас Бульба при въезде в Сечь, расположился спать прямо на дороге в богатых, но нарочито испачканных шароварах, или продолжительный трепак Хомы Брута перед последней ночью отпевания панночки-ведьмы.

2. Равность всего существующего заставляет русского человека не строить какие бы то ни было предметные иерархии, поэтому на Руси царь-государь не больше простого мужика, вся земля не больше клочка земли, слон не больше моськи. Н. В. Гоголь определяет этот принцип следующим образом – «всё тут же» или «всё, что ни есть». Например: в «Ревизоре» Бобчинский просит Хлестакова рассказать о своём существовании государю, каковой, кстати, посмотрев пьесу, заметил это; в «Вие» – отпевание панночки философом в церкви, где вместе с иконами – полчища чудовищ, гномов, упырей; или рассказанный Гоголем случай молебна в борделе. В его записной книжке цитата из святых отцов соседствует с похабным стишком. Здесь можно добавить, что в русской непартийной литературе не может быть никакой темы «лишнего» или «маленького» человека, поскольку в русской культуре малое не меньше большого, а большое не больше малого.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: