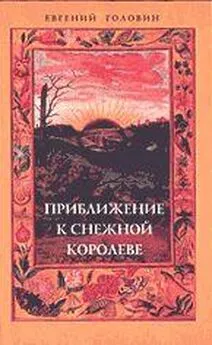

Евгений Головин - Приближение к Снежной Королеве

- Название:Приближение к Снежной Королеве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Арктогея

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Головин - Приближение к Снежной Королеве краткое содержание

Книга известного философа и литературоведа Е. Головина посвящена исследованию тайной стороны культуры — литературы, поэзии, алхимических текстов, древних и современных мифов. Дается интерпретация важнейших герметических символов, поэтических намеков, тончайших траекторий творческой фантазии.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся философией, культурологией, эзотеризмом, историей искусств.

Приближение к Снежной Королеве - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При этом Жан Рей пытается все-таки упорядочить стихийную агрессию универсума, по крайней мере найти математическое или, вернее, псевдо-математическое объяснение, апеллируя к модной в его эпоху теории четвертого измерения. Сознание не в силах объяснить рождение, становление и функциональность целого, поскольку причина появления целого непонятна с точки зрения рацио, лучше сказать, с точки зрения традиционной математики. И на помощь приходит метагеометрия Лобачевского, пространство Минковского, концепция «мировой линии» Римана и, естественно, теория относительности. Необходимо устранить дефект сознания, многовековую косность классической стереометрии, — считает герой рассказа «Мондшайн-Дампфер»: «Человеческого разума и теории относительности достанет, дабы распилить фундамент тридцативекового эмпиризма, открытий, экспериментов: надо расшатать эвклидов гранит» . Если поместить «иррациональную составляющую» в четвертое измерение, можно утолить присущую человеку жажду порядка. Французский писатель Габриэль де Лотрек в романе «Месть овального портрета» (1922 г.) выдвинул идею лимитации: существа, живущие на плоскости, лимитированы первым измерением — линией, объемные (солиды) — плоскостью, а существа четвертого измерения — солидами. Далее повествуется об ужасах мира четвертого измерения. Почему? Вероятно, из соображений чисто беллетристических — кто же будет читать о социальной гармонии, царящей в чужом континууме? И правомерно ли вообще возлагать вину за бесконечные жестокости и несправедливости нашего мира на существ, выведенных в математическом инкубаторе? Нет. Ужас, внушаемый аутсайдом, не подлежит сомнению, но равно и объяснению, поскольку о нем сообщают только антенны наших интуиций. Да и можно ли найти удовлетворительное объяснение? Являл ли мир гармоническое целое, которое с недавних пор подверглось мощной инферальной атаке? Или разграничение «этого» и «потустороннего» чисто фиктивно и мир свободно пронизывается энергиями аутсайда? Или мы живем в раю и просто не понимаем нашего счастья? Риторические вопросы. Жан Рей в эпоху триумфального успеха новой физики и математики, возможно, испытывал присущий многим художественным натурам комплекс неполноценности по отношению к представителям серьезного, точного, сложного знания. Но, тем не менее, его прихотливый и нервотрепетный творческий порыв не мог не отклоняться при встречах с грубой линейностью пусть даже метагеометрического объяснения. Отсюда неубедительность наукообразных комментариев, с помощью которых герои пытаются прояснить новые экзистенциальные условия, отсюда неизбежность саркастических замечаний по этому поводу. Фантастическое пространство с центром в таверне «Альфа» привлекает нас вовсе не потому, что через него проходит «мировая линия» Римана, пересекающая главные события жизни Теодюля Нотта: его фасцинация происходит от пугающей жизненности лихорадочной грезы, от предчувствия холодной точности неведомых деталей и болезненно верной окраски воображаемой страны, которую каждый из нас либо видел во сне либо очень боялся увидеть («Великий Ноктюрн»).

Жан Рей оказался менее удачлив, нежели Лавкрафт, в попытке научного обоснования фантастической стихии. Идея вторичности воображения по отношению к реальности не имеет шансов утвердиться в мышлении принципиально образном. Если такой человек даже и признает рациональную концепцию бытия, он все равно постоянно ощущает влияние и действие множества чуждых миров на сферу, контролируемую сознанием. Это влияние подтачивает незыблемость постулатов Ньютона или Эйнштейна, оно размыкает сознание в открытую систему, где постепенно расплываются понятия объема, положения, притяжения, массы, фигуративности, ориентации. И когда Жан Рей пытается научно скоординировать ареал хищных, гипнотических сущностей, он так или иначе отдает предпочтение «спруту пространства в темпоральном мареве», то есть черной метафоре.

…туманы, дожди, ланды, дюны, зыбучие пески, вам-пирические болота, неведомые гавани, моря, не обозначенные на картах, мертвые корабли, сумасшедшие буссоли, тайфуны, мальстремы, подвалы, чердаки, обители бегинок с дьяволом-квартиросъемщиком, невидимые улицы, блуждающие могилы, ствол тропического дерева, оживленный разрушительной волей, обезьяны, карлики, инфернальные полишинели, пауки, стрейги, спектры, гоулы, крысы, средневековые химеры, зомби, убийцы-эктоплазмы, входящие и выходящие через зеркало…

Он не боится трюизмов, проходных сравнений, банальных эпитетов, так как предчувствует где-нибудь на повороте страницы созревание редкой метафоры, сумрак блекло-фиолетовых тропов. Почему банальности и проходные места? Вероятно, от скорости письма, хотя такую скорость нельзя объяснить только внелитератур-ными причинами, например, нехваткой времени. Это проблема темперамента, исключительно сильного образного мышления. На странице, на протяженности рассказа разбросаны сосредоточия напряженности — тематический узел, вербальная пуанта, резкая обнаженность кошмара — и текст стремится к ним, стараясь быстрее пересечь композиционные препятствия и вынужденные условности — грамматические или описательные. Эллиптический, иногда судорожный стиль, постоянная разбивка текстов на фрагменты, зачастую весьма прихотливая разбивка, не зависящая от тематического или эмоционального акцента, энергичный ритм, неожиданно рождающийся в какой-либо фразе и превращающий последующий период в поэму в прозе. Это не работа оператора с вербально-знаковой клавиатурой: Жан Рей чувствует живую органику слова и воспринимает язык, как всеведущее существо, с которым в лучшие минуты возможен решающий диалог.

Имена, имя, субстантив. Священное значение имени, наречение, крещение, заклятие, связь поименованного с трансцендентным носителем имени. Что все это? Где все это? Как в пятнадцатом веке произошел поворот к новой истории, так в начале двадцатого история повернула… к черной метафоре.

Мы переживаем кризис грамматических форм, выразившийся прежде всего в кризисе имени, субстантива. Иерархическая связь в конструкции предложения приобретает все более условный характер и язык становится все более открытой системой, допускающей свободную функциональность знаков. Любой член предложения может играть роль субстантива, и субстантив, в свою очередь, может быть дополнением, глаголом и даже междометием. Привычные и постоянные центры сменились псевдоцентрами, возникающими в результате столкновений, фокусировок, случайностей, катастроф. Нечто, заявляющее права на реальность и стабильность, «на самом деле» расплывается в туманное недоразумение, сновидение, фантазм. И напротив, очевидный фантом абстрактного мышления врезается в жизнь угловато и весомо. Мир сомнительных ориентаций не может быть замкнут: он сначала распадается, а затем превращается во что-то иное. Но у такого превращения нет закономерностей. Оно совершается метафорически.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Лысак - Снежная Королева: Шлейф Снежной Королевы. Бой Снежной Королевы. Тень Снежной Королевы [сборник : litres]](/books/1068646/sergej-lysak-snezhnaya-koroleva-shlejf-snezhnoj-korol.webp)