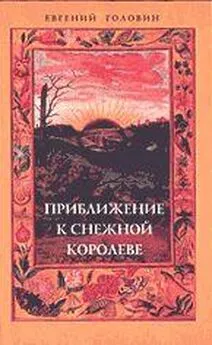

Евгений Головин - Приближение к Снежной Королеве

- Название:Приближение к Снежной Королеве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Арктогея

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Головин - Приближение к Снежной Королеве краткое содержание

Книга известного философа и литературоведа Е. Головина посвящена исследованию тайной стороны культуры — литературы, поэзии, алхимических текстов, древних и современных мифов. Дается интерпретация важнейших герметических символов, поэтических намеков, тончайших траекторий творческой фантазии.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся философией, культурологией, эзотеризмом, историей искусств.

Приближение к Снежной Королеве - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Разве не сказал Декарт — один из пионеров примата головного мозга в человеческой композиции, — что можно сомневаться в чем угодно, только не в самом факте сомнения? Следует, правда, назвать и еще один не менее важный позитив — смерть. Никогда и нигде до триумфа рационального интеллекта телесная смерть не считалась концом человеческого бытия. Прелюдией смерти этот интеллект полагает ослабление жизненных функций и памяти, то есть способности координировать, комбинировать и поглощать захваченные впечатления. Если у какой-либо сущности начинает увядать качество «лишенности», она близится к смерти, финальному уничтожению, общему итогу. Мозг, озаряющий все вокруг жестким рациональным сиянием, берет необходимые для фабрикации этого сияния колориты у любых данностей, попадающих в его сенсорное поле. Поскольку слова чаще, нежели другие знаки, используются в передаче информации, язык более всего пострадал от церебрального вампиризма. Любая диктатура, понятно, не слишком интересуется жизнью индивидов подвластного ей множества, предпочитая превратить их в точки своей агрессивной прямолинейности. Человека обезличивают специальностью, слово — однозначностью. Ясность выражения и точность формулировок, столь ценимые в интерсубъективном общении или в донесениях, отнюдь не являются добродетелями языковой сферы. Живому организму языка вовсе не свойственна симметрия и логическая завершенность теории, уравнения, геометрической фигуры. Необычайная гибкость и разнообразие вербальных связей, семантические и фонетические коннотации, ассоциации, аллюзии, ритмические суггестии, облако неведомых интуиции и предчувствий, — все это затрудняет языковое выражение последовательной и прицельной мысли. В поэзии, по крайней мере, потому что «…дорогой Дега, поэзия делается из слов, а не из мыслей» (Малларме). «Поэт отдает инициативу словам» (Малларме), он сходит со ступенек, отвлекается от ума, идет к безумию, Wahnsinn. Хайдег-гер, который познакомил нас с иными коннотациями излюбленных слов Тракля, так объясняет Wahnsinn: на старом верхнегерманском wana означает «без», отсутствие чего-либо, sinna — движение, стремление к чему-либо. Конечно, это лишь одна из возможных указующих в многомерности слова, но поиск Хайдеггера весьма поучителен: нам следует отказаться от однозначной трактовки, даже если те или иные стихи дают известный повод к сему. Если под целостной реальностью понимать результат христианского или позитивистского мировоззрения, тогда «распад», «разложение», «безумие», «смерть» являются категориями безусловно негативными, а Георг Тракль предстает певцом вселенской декомпозиции. Но не стоит обманываться инвективами в адрес «дегенеративной» или «сенильной» расы — человек в той мере «воплощение Зла», в какой он подчиняется своему вампирическому рацио, ведь для последнего все, что ему сопротивляется или пребывает за пределами его агрессии — недоразвито, бессмысленно, абсурдно. Как характеризовать распад и дезинтеграцию, не принимая рациональной обусловленности, связующей индивиды в социальную группу, части — в целое? Здесь открывается панорама децентрализованного бытия, автономная жизнь разъятых красок, звуков, запахов, свободная морфология закатов, рассветов, возрастов, времен года.

Из глубины разломанной хижины

Вздымаются черные крылья гниения…

Черные испарения оригинального очертания, вполне возможно, дали импульс этой изысканной метафоре, но акцентируется здесь свобода процесса от непосредственного окружения. Метафора, риторическая фигура, традиционно зависимая от какой-либо реальной данности, аннигилирует эту данность, качество (гниение как интенсивность процесса) приобретает характер предметности. Это одна из первых трудностей поэтики Тракля: эпитет, прилагательное, атрибут превращаются в нечто самостоятельное, в странный субстантив:

В синеву тускнеет весна: под жадными деревьями Блуждает Темное в вечер и закат, Подслушивая жалобу дрозда. Неслышно проступает ночь, дикий зверь в крови Медленно спускается к холму.

«Песня смерти на семь голосов»«Серафический тон» (Определение Готфрида Бенна («Проблема лирики», 1951)) сакральной медлительности царит в этой поэзии. Здесь некуда торопиться, движение, время и пространство входят в неведомые сочетания, каждый порыв, сколь угодно жестокий и кровавый, достигая стихотворной строки, исчезает, оставляя пену лихорадочного колорита. Словно призрачный и тягучий туман затянул этот пейзаж, и там расслаивается привычно организующий взгляд. Трудно сказать, «дикий зверь в крови» — метафора наступающей ночи или иной объект пейзажа. Относится ли «темное» к зверю и ночи или нет? Субстантивированные цвета, разумеется, не редкость в постбодлеровской поэзии (Маяковский, Лорка, Бенн), но только у Тракля они ничего кроме самих себя не представляют, внушая предчувствие чего-то странного, настороженного, флюидального в расплывчатом ландшафте души.

Темная тишина детства.

В зеленеющих ясенях

Колышется кротость синеватых взглядов:

Золотой покой.

Темному ворожит запах фиалок; колосья качаются,

Вечер и золотые тени тягостной грусти.

Плотник обтесывает балки, в сумерках

Шумит мельница; в листве орешника

Выгибается пурпурный рот,

Напряженно красное склоняется над молчаливой водой.

Дезинтеграция рождает буйство колорита, освобожденные от материальности цвета начинают функционировать в своеволии, обнажая многоликость своих оттенков и прихотей. Человеческое, разбросанное иногда в таком пейзаже, не особенно выступает из границ веге-тативно-анимальных: губы, рот, волосы, руки краснеют, желтеют, лиловеют, словно плоды или древесный мох или звериная шкура. Иногда, почти совпадая с пейзажем, проскальзывают рыбаки, ремесленники, пастухи — естественность их занятий не акцентирует ни малейшего антропоцентризма. Анализирующий homo rationalis не может ворваться в этот онирический пейзаж — препятствует инстинкт самосохранения, интенсифицированный до невероятия рациональным мышлением. Потустороннее и его преддверие — онирические пространства — отпугивают теоретическую мысль: это не охотничьи угодья, но стихия хаотического распада. Пожалуй, ни в одной области рациональное мышление не проявляло столь ярко своей одноплановости, как в трактовке сновидений или постмортального ничто. Очень показательно предположение, в силу которого сон есть бессвязная вереница полученных за день впечатлений, бессвязная, поскольку «разум отдыхает». Нет мысли — нет существования, понятно.

И здесь несколько проясняется поэтическая перспектива Тракля. Его нельзя упрекнуть в традиционном для начала века недоверии или страхе перед рациональным мышлением, Тракль его просто ненавидит. В письме Эльзе Ласкер-Шюлер (8 июля 1912 года) он пишет, что рациональный разум уничтожил западную цивилизацию и стремится уничтожить все остальные. В отличие от современных ему художников и поэтов Тракль не верил в оздоровляющее влияние экзотических искусств и мировоззрений на западную культуру, считая, что «западный рационализм разжует и выплюнет гвинейских идолов точно так же, как готические соборы». [191] Limbach Hans, Begegnung mit Georg Trakl, Salzburg, 1959, S. 82. Аналогичное мнение о западном рационализме высказывает Людвиг Клагес: «Рациональное мышление познало все, что можно познать, исчерпав энергию своей априорной гипотезы (составленность целого из частей). Теория относительности в ее онтологической экстраполяции это уже шаг в иррациональное. Поэтому рацио принялось поглощать области, изначально ему чуждые — этику, искусство, религию» (Ludwig Klages, Vom kosmogonischen Eros, Berlin, 1922, S. 117).

Если отказаться от рационального понимания «целого», от системы ценностей и центров, негативные категории перестанут быть таковыми. Катастрофизм распада легитимен в том случае, если нечто полагается цельным и важным сравнительно с другим, то есть сконцентрировано интеллектом в особое единство. Но для Тракля распад, разложение, дезинтеграция компенсируют схематическое сжатие, коему рациональный разум подвергает мир, потому что эти процессы, жизненные и стихийные, представляют своего рода центробежное противодействие. Тракль не призывает к созданию новой системы ценностей, ибо такого рода «создание», обусловленное логическими законами, результируется либо в идею фикс, либо в конструкцию пожирающую. Отсюда частое упоминание холодного металла и камня. То, что обычно разумеют под словом смерть, у Тракля ассоциируется с финалом разложения и началом интенсивной метаморфозы. Смерть для него — тотальное уничтожение, безвыходность, неподвижность, гибельная фиксация, она предстает в образах города, каменных комнат, проступающего на лбу холодного металла, окаменевших лиц, окаменения вообще. Так называемая реальность, стянутая хищной паутиной рацио, материализуется, леденеет, каменеет — она, собственно говоря, и есть приближение… гибели всякого движения. Декомпозиция, коррозия, ферментация, распад действительности в ониричес-ком пространстве — это пробуждение центробежной силы внутреннего огня:

Интервал:

Закладка:

![Сергей Лысак - Снежная Королева: Шлейф Снежной Королевы. Бой Снежной Королевы. Тень Снежной Королевы [сборник : litres]](/books/1068646/sergej-lysak-snezhnaya-koroleva-shlejf-snezhnoj-korol.webp)