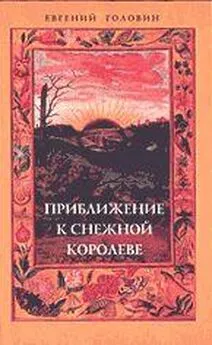

Евгений Головин - Приближение к Снежной Королеве

- Название:Приближение к Снежной Королеве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Арктогея

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Головин - Приближение к Снежной Королеве краткое содержание

Книга известного философа и литературоведа Е. Головина посвящена исследованию тайной стороны культуры — литературы, поэзии, алхимических текстов, древних и современных мифов. Дается интерпретация важнейших герметических символов, поэтических намеков, тончайших траекторий творческой фантазии.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся философией, культурологией, эзотеризмом, историей искусств.

Приближение к Снежной Королеве - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы только намекнули на вероятную направленность комментария к данному диспуту, ибо, как известно из романа, Таумаст написал на эту тему большую книгу. Возразят, что жест Панурга вполне объясним и без всякой каббалистики. Более того, скажут, что таким высокомудрым способом можно комментировать любое пальцеверчение, да и любую вербальную чепуху, например, бредовую тяжбу сеньоров Пейвино и Лижизада из того же романа. Это допустимое замечание справедливо — в тяжбе сеньоров содержится много интересных истин. Рабле стремится дать человека в целом, а не представителя какой-либо группы, чье поведение обусловлено определенным интеллектуально-этическим каноном. Гигантизм Гаргантюа и Пантагрюэля позволяет автору крупномасштабно отразить человеческую жизненность, не пренебрегая ничем и не вытесняя ничего. [28] Жак Дидье и Франсуа д'Эстан — известные исследователи Рабле — считают, что поводом для создания подобных героев послужила каббалистическая легенда о гигантских королях-преадамитах.

В этой глобальной жизненности все органично, и нет искусственной оппозиции высокого к низкому, умного к глупому, закономерного к случайному. И добродетель заключается не в бездумном принятии сакрального или светского устава социальной группы, но в покорности зову и законам собственной судьбы, которая есть реализация индивидуального микрокосма. Так понятая судьба определяет ориентацию, темперамент и отличительную психосоматическую тенденцию индивида. Это развернутость (explicatio) в земной жизни таинственной закономерности «внутреннего неба», специфического плана формообразования и функциональности, присущего каждому индивиду. Здесь царит правильная цикличность, сравнимая с квинтэссенциально-эфирным движением звезд и планет — отсюда идея индивидуального астрального континуума. Душа, проходя этот континуум и обретая круглую эфирную оболочку («охему»), нисходит в земное тело и «растекается» в нем. Итак, физическое совершенство тела и циклическая гармония бытия в известной мере зависят от того, как и насколько эфирная материя души проникает в земную вещественность. Только при полной и равномерной насыщенности человек становится медиатором между небом и землей, и только к такому человеку относятся слова Парацельса: «Внешнее и внутреннее небо есть одно небо, разделенное надвое: отец и сын двое суть, но одну анатомию имеют» . [29] Из комментария к Марсилио Фичино. Paracelsus. Op. cit. Bd. 10. S. 26.

И по поводу такого человека сказано у Рабле: «Ибо все сокровища, над коими раскинулся небесный свод и которые таит в себе земля, в каком бы измерении ее ни взять: в высоту, в глубину, в ширину или же в длину, не стоят того, чтобы из-за них волновалось наше сердце, приходили в смятение наши чувства и разум» (с. 270).

Последнюю фразу нет резона понимать как призыв к «спокойствию духа». Никакими уговорами, никакой «моральной дисциплиной» этого спокойствия не достичь — оно является одним из следствий удачной мистической реализации. Человеческой особи, составленной из четырех стихийных элементов, раздираемой враждебными сульфуром и Меркурием, управляемой вечно сомневающимся рацио, трудно упорядочить изначальный хаос и трудно повиноваться невидимой, гипотетической судьбе. И одна из главных проблем романа — поиск органической связи распадающегося человека с его собственным микрокосмом, что предполагает отказ от точек опоры и внешних стабильных центров притяжения и отталкивания, то есть предполагает возможность… плаванья.

Мы притянуты, зажаты и схвачены землей. Когда мы говорим о «материальности», то прежде всего имеем в виду плотность, осязаемость, тяжесть — этими атрибутами мы весьма дорожим и боимся их потерять. Согласно неоплатонической доктрине четыре стихийных элемента взаимосвязаны, могут трансформироваться друг в друга и более того — каждый содержит в себе три остальных, так сказать, в подчиненном состоянии. Наша позиция относительно воды, воздуха и огня, наши воззрения на них — все это определено «землей» как доминирующим элементом. Представим приблизительно, как мы, несколько утратив плотность, осязаемость и тяжесть, равно и стабильность ориентиров, пытаемся жить в неоплатонической «воде», наблюдая и ощущая иную «материальность» земли, воздуха и огня. Для алхимии это первый проблеск свободы и могущества, первое убеждение в том, что «мы сотворены из субстанции снов» согласно известной фразе Шекспира. В «субстанцию снов», в «философское море» поднимается «схема», покидая земное тело. По словам Пантагрюэля, «…пока наше тело спит… душа наша преисполняется веселия и устремляется к своей отчизне, то есть на небо. Там душа снова обретает отличительный знак своего первоначального божественного происхождения… приобщившись к созерцанию бесконечной духовной сферы, центр которой находится в любой точке вселенной, а окружность нигде (согласно учению Гермеса Трисмегиста это и есть бог), сферы, где ничто не случается, ничто не происходит, ничто не гибнет, где все времена суть настоящее…» (с. 296).

Однако человек, в отличие от Бога, не способен принять за центр «любую точку вселенной». Необходимо сначала найти центр своего бытия, признать его за таковой, дабы в постепенной «циркум-амбуляции», то есть в циклическом приобщении к индивидуальной квинтэссенции, обрести «трансцендентальное здоровье». Иначе плаванье в «философском море» может кончиться весьма плачевно — Гермес Трисмегист в диалоге «Пимандр» упоминает о «неразумной смерти». Это ключевой момент, присущий только алхимическому поиску. Надо ректифицировать материю тела, трансформировать «грешную Адамову плоть» в «новую землю», что приведет к резкому изменению параметров бытия и позволит расплавить застывшее восприятие мира. Только тогда возможно «произведение в белом». Подобный ректификатор имеет много названий: азот, витриоль, «молоко девы» и т. д. Получение его или обладание им отличает адепта от ученика или квалифицированного эрудита. У Рабле сей ректификатор носит имя «пантагрюэлион», и к нему мы вернемся чуть позднее.

Обратимся к побудительному сюжетному диссонансу. Панург хочет жениться, но очень опасается столь решительного шага. Ни друзья, ни разные прорицатели не в силах рассеять его сомнений. Мужчина (как и «мужской» элемент воды) пребывает между двумя женщинами («женскими» элементами земли и воздуха), в мифологическом смысле между Афродитой Пандемос и Афродитой Уранией. Жестокая дилемма очевидна: либо надо уступить естественному влечению к земной женщине и «раствориться» в земле, либо найти возможность подняться к «женскому» воздуху, к «идеалу». Мужчина, в отличие от женщины, существо неуверенное и проблематичное в подчинении земной доминанте. Отсюда постоянный бунт против земной жизни и принципиальная неестественность патриархальных мифологем: дерево корнем в небо, Ева от ребра Адама, рождение от Девы и т. п. Мужчина, сотворенный из праха земного среди зверей полевых и затем перенесенный в Эдем, изначально децентрализован и дисгармоничен. Корнелий Агриппа, весьма почитаемый Рабле, в своей книге «О превосходстве женского пола над мужским» комментирует ситуацию так: «Адам — первый опыт Бога по созданию человека — только ступень к Еве. В отличие от Адама, Ева сотворена в центре парадиза и посему обладает куда более гармоничной природой… Мужчина неуклюж, бородат, волосат, в нагом виде уродлив… Сколько бы он ни мылся, с него стекает грязная вода…» [30] Nettesheim Agrippa von. Gesammelte Werke. Munchen, 1972. Bd. 3. S. 312, 313, 340.

И так далее, и еще хлеще. В этих преци-озных и вопиющих утверждениях содержится доля алхимической истины: избыток горючего сульфура (sulfur combustabile) приводит к резкому дисбалансу в мужской композиции (это равно касается растений, металлов и минералов), о чем пишет, например, Арнольд Вилланова (XIV век): «В каждую вещь и в каждое действие сульфур привносит черноту. Избыток сульфуричности ведет к коррозии и разрушению… Сульфур имеет две причины коррозии: горючую субстанцию и земную скверну» . [31] Arnaldus de Villa-Nova. Chymische Schpiften. Frankfurt, 1683. S. 94. В алхимической риторике непроявленные причины именуются по своим проявленным следствиям.

Следовательно, сульфур, его центробежную фаллическую энергию надо правильно использовать для мелиорации и оплодотворения — такова цивилизаторская роль Деметры, богини земледелия. Чтобы добиться благосклонности женщины — царицы земли, — мужчина должен стать ее рабом, хочет он того или нет. Поскольку для свободомыслящего Панурга подобный удел исключен, он может помышлять лишь об «алхимическом браке», жениться на «воздушной женщине», живущей в его снах и воображении, лунной повелительнице микрокосма, притяжение которой способно вырвать из цепких земных объятий. Ее лунная квинтэссенциальная сила (во внешнем мире квинтэссенциальная сфера луны расположена непосредственно над стихиями четырех элементов) способна гармонизировать человеческую композицию, устранить пассивную фаллическую целеустремленность, активизировать сульфур центростремительным действием Меркурия. «Наш меркурий, — писал Ириней Филалет, — обращает металлы в меркуриальную первоматерию путем отделения от присущего им сульфура раскрывает сокровенность металлического тела» . [32] Bibliotheque des philosophes chimiques. P.. 1743. V. 3. P. 125. В алхимии никогда не бывает просто сравнительных аналогий. Здесь, помимо все прочего, имеются в виду металлы, растворенные в человеческом теле.

Интервал:

Закладка:

![Сергей Лысак - Снежная Королева: Шлейф Снежной Королевы. Бой Снежной Королевы. Тень Снежной Королевы [сборник : litres]](/books/1068646/sergej-lysak-snezhnaya-koroleva-shlejf-snezhnoj-korol.webp)