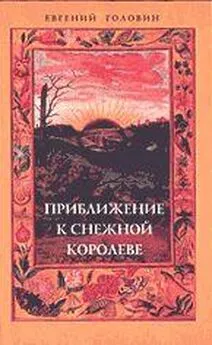

Евгений Головин - Приближение к Снежной Королеве

- Название:Приближение к Снежной Королеве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Арктогея

- Год:2003

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Головин - Приближение к Снежной Королеве краткое содержание

Книга известного философа и литературоведа Е. Головина посвящена исследованию тайной стороны культуры — литературы, поэзии, алхимических текстов, древних и современных мифов. Дается интерпретация важнейших герметических символов, поэтических намеков, тончайших траекторий творческой фантазии.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся философией, культурологией, эзотеризмом, историей искусств.

Приближение к Снежной Королеве - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В известном эпосе «Сэр Говэн и зеленый рыцарь», относящемся к циклу «романов круглого стола», герой уходит на Запад, дабы победить монстра — зеленого рыцаря смерти. Запад — страна смерти, из которой еще возможно вернуться, юг — область абсолютной смерти, север — полюс «живой жизни». У классиков алхимической литературы часто упоминаются похожие ориентиры. Например, в «Беседе отшельника Мориена с королем Халидом»: «Сын мой, мы рождены у подножия горы: внизу пропасть бездонная, слева тлетворная зеленая мгла, справа — шелестящие изумрудные луга. Если хочешь победить смерть, не страшись трудного восхождения, не отрывай глаз от сияния горного кристалла на вершине, ибо кристалл этот — зрелый алмаз господнего милосердия» . [134] Ludenfalk, S. H. Die himmlische und hermetische Perle, 1742, стр. 83.

Таких примеров можно привести много, хотя и без них понятно, что роман, помимо всего прочего, — результат герметических штудий автора.

Прежде чем ознакомить читателя с некоторыми подробностями, касающимися исторического лица — астролога Джона Ди, — нам хотелось бы отметить «фаустовы» следы в романе. Видимо, Гете — «национальная болезнь» немецкоязычных писателей, одна из «загадок немецкой души». Предчувствие катастроф, неизбежной гибели богов и людей в страшном «райхе великих матерей», ощущение «тщеты всех наук и искусств», уловление редких лучей метафизического солнца в тяжелом тумане сатур-нической меланхолии — все эти фаустовы черты вполне присущи Джону Ди. Можно отметить и более конкретные сближения: Бартлет Грин — Мефистофель, Елизавета — Елена, Гарднер — Вагнер, спор за тело Джона Ди и т. д. Правда, Майринк, надо признаться, очень предусмотрительно выбрал героя — ведь Джон Ди был другом Кристофера Марло и, кто знает, не послужил ли он прототипом английского «Фауста»?

Если даже учесть принципиальную относительность исторического познания, можно все же сказать, что сейчас о Джоне Ди известно больше, нежели во времена Майринка. Рассуждения о примечательном астрологе, математике, алхимике и механикусе Джоне Ди можно встретить в каждой работе, посвященной елизаветинскому ренессансу. Источники Майринка были весьма ограничены: он, разумеется, воспользовался дневниками магистра, изданными в семнадцатом веке под названием: «Верное и правдивое сообщение о многолетних связях Джона Ди… с некоторыми духами». [135] A Frue and Faithful Relation of what passed for many Years between Dr. John Dee… and some Spirits, 1659.

В 1909 году вышла биография Джона Ди, в которой весьма подробно разбирались его отношения с королевой Елизаветой, графом Лестером и знаменитым поэтом и денди того времени — Филиппом Сиднеем. [136] Sharlotte Fellsmith. John Dee, 1909.

Кроме того, в различных книгах по истории магии и алхимии девятнадцатого века и начала двадцатого Джон Ди упоминался часто и по разным поводам. Только с пятидесятых годов началось более или менее серьезное изучение его личности и его произведений. Разумеется, многое из того, что историкам удалось раскопать, никак не соответствует образу, созданному Майринком. И мы упоминаем об этом лишь потому, что исторический Джон Ди (1527–1608) был настолько интересным человеком и мыслителем, что о нем можно писать бесконечно и каждая эпоха будет иначе его интерпретировать. Его удивительные прозрения в математике и астрономии, его планы трансарктических экспедиций, его политические авантюры не могут не привлекать внимания историков. Это человек «истинно сущий», и Майринк справедливо сказал: «Тот, кто когда-то думал и действовал, и поныне мысль и действие: ничто истинно сущее не умирает». Недаром, надо полагать, Шекспир имел eго в виду, когда создавал своего Просперо в «Буре». [137] French, Peter J. John Dee. The World of Elizabethan Magus, 1972.

И тем не менее позитивистски настроенные историки относились и относятся к нему весьма и весьма иронически: его считают фантастом, опасным оригиналом, исследователем воображаемых миров, познание коих не приносит ничего, кроме безумия и гибели. Вместо того, чтобы направить значительные свои способности на эксплуатацию плодоносных областей научной математики и астрономии, как это сделал, например, его ученик Томас Дигс, кстати говоря, автор упоминаемой в «Ангеле» книги о сверхновой в созвездии Кассиопеи, так вот, вместо этого он убил многие годы на изучение каббалы, алхимии и неоплатонизма. Он отличался непостоянством, раскидчивостью, непоседливостью и крайним скепсисом в проблеме воспитания молодежи, поскольку на своих лекциях предпочитал развлекать студентов демонстрацией механических объектов собственного изобретения. Благодаря своим летающим жукам, крабам и сколопендрам он приобрел опасную репутацию колдуна и черного мага. А. Роус в своей известной книге «Елизаветинский ренессанс» пишет, что эти механические игрушки пугали простой народ куда больше, нежели мертвецы, возвращающиеся на рассвете в могилы. Забавная и многозначительная подробность. Потому и сожгли его библиотеку в Мортлейке, после чего он произнес знаменитую фразу: «Меридиан знания не проходит через книги» .

Существует несколько версий его характера, занятий, жизненных коллизий. Известно, что его ненавидела римская курия, которая весьма опасалась его влияния на императора Рудольфа. Уму непостижимо, как богата и необычайно сложна была жизнь этого человека. Несмотря на обстоятельные исследования последних десятилетий, многое осталось совершенно невыясненным, в частности его отношения с Эдвардом Келли. Однако ясно, что Майринк был введен в заблуждение домыслами Луи Фигье — историка девятнадцатого века — и Шарлотты Феллсмит. Эдвард Келли — автор книги «О философском камне» и признанный адепт алхимии — никак не мог соответствовать персонажу романа. [138] Evans R. J. W. Rudolf II and his World, 1975, p. 202–210.

Но что такое АЛХИМИЯ?

«Ангел Западного окна», в сущности, роман об алхимии. Мы очень мало знаем об этой стороне деятельности Джона Ди, поскольку в его работе «Иероглифическая монада», кроме весьма отвлеченных рассуждений о символической геометрии алхимических субстанций, нет индивидуальных интерпретаций методов и процессов «королевского искусства». Обладал ли Джон Ди «секретом секретов» и «даром богов»? Хотя на этот вопрос утвердительно отвечают Роберт Фладд и Томас Уиллис — его младшие современники, — в новой истории алхимии он не упоминается в числе успешных адептов. Во всяком случае, благодаря исследованиям Питера Френча известно, что при дворе императора Рудольфа он не совершал никаких трансмутаций — в Праге его знали лишь как выдающегося астронома и картографа. Более того: Френч считает, что он и Эдвард Келли были в Праге в разные годы и потому рассказ об их совместных алхимических демонстрациях — только необоснованное предположение Шарлотты Феллсмит, чья книга, безусловно, была основным источником информации для Густава Майринка. Тем не менее нет никаких оснований сомневаться в серьезных алхимических штудиях Джона Ди, и, следовательно, писатель имел полное право развивать ситуацию своего героя именно в таком логико-историческом пространстве.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Лысак - Снежная Королева: Шлейф Снежной Королевы. Бой Снежной Королевы. Тень Снежной Королевы [сборник : litres]](/books/1068646/sergej-lysak-snezhnaya-koroleva-shlejf-snezhnoj-korol.webp)