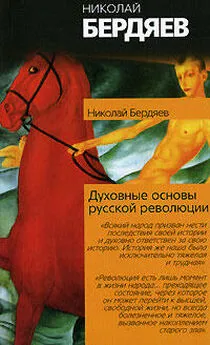

Николай Бердяев - Истоки и смысл русского коммунизма

- Название:Истоки и смысл русского коммунизма

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ, АСТ Москва, Хранитель

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-17-039061-0, 5-9713-3499-9, 5-9762-1287-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Бердяев - Истоки и смысл русского коммунизма краткое содержание

Николай Бердяев – один из виднейших представителей русской религиозной философии XX столетия, но прежде всего – первый в нашей стране представитель школы религиозного экзистенциализма, неизменно противопоставляющий свободу духа прокрустову ложу объективной необходимости...

Истоки и смысл русского коммунизма - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Белинский прежде всего с обычной своей страстностью восстает против отвлеченного идеализма, далекого от конкретной жизни, который приносит в жертву мировому духу, общему – индивидуальное, живую человеческую личность. «Судьба субъекта, индивидуума, личности, – пишет Белинский, – важнее судьбы всего мира и здравия китайского императора (т. е. Гегелевской Allgemeinheit)». «Кланяюсь Вашему философскому колпаку, – обращается Белинский к Гегелю, – но со всем подобающим Вашему философскому филистерству уважением, честь имею донести Вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, – я и там попросил бы отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа II и пр., и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братий по крови – костей от костей моих и плоти от плоти моей. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии».

Это очень важные для последующей русской проблематики слова. Тут поставлена проблема теодиции, проблема оправдания страдания, которая есть основная русская проблема и источник русского атеизма, проблема цены прогресса, которая будет играть большую роль в социальной мысли 80-х годов. Белинский предвосхищает Достоевского, им была уже пережита проблема Ивана Карамазова о слезинке ребенка, в нем зачалась диалектика Достоевского в «Легенде о Великом Инквизиторе». Иногда кажется, что в мыслях Ивана Карамазова Достоевский имел в виду Белинского, которого он хорошо знал лично и с которым много спорил. Белинский переживает отчаяние и ожесточение после разочарования в идеализме. Он делается революционером, атеистом и социалистом. Очень важно, что в Белинском русский революционный социализм эмоционально соединяется с атеизмом. Истоком этого атеизма было сострадание к людям, невозможность примириться с идеей Бога в виду непомерного зла и страданий жизни. Это атеизм из морального пафоса, из любви к добру и справедливости. Достоевский будет раскрывать эту своеобразную религиозную психологию и идейную диалектику. Из сострадания к человеку, из бунта против общего (идеи, разума, духа, Бога), давившего живого человека, Белинский делается социалистом. Он есть замечательное свидетельство о морально-психологических истоках русского социализма. Бунт против общего во имя личности переходит у него в борьбу за новое общее, за человечество, за его социальную организацию. Белинский не замечает, что, отвергнув все «общее», раньше давившее людей, он быстро подчиняет личность новому «общему». И ему представляется, что это новое «общее», которому он поклоняется – так как русский человек не может не поклоняться чему-либо, – он утверждает во имя личности. То же самое будет происходить в 60-е годы. «Социальность, социальность – или смерть! – восклицает Белинский. – Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность». «Отрицание – мой бог».

В России в конце 40-х годов был уже тот же диалектический процесс мысли, который в Германии происходил в левом гегелианстве, у Фейербаха и Маркса. Происходит разрыв с отвлеченным идеализмом и переход к конкретной действительности. Белинский проникается, по его собственным словам, маратовской любовью к человечеству. «Страшный я человек, – пишет Белинский, – когда в мою голову забивается какая-нибудь мистическая нелепость». Таков вообще русский человек, в его голову часто «забивается какая-нибудь мистическая нелепость». Очень замечательны эти слова Белинского. Из сострадания к людям Белинский готов проповедовать тиранство и жестокость. Кровь необходима. Для того, чтобы осчастливить большую часть человечества, можно снести голову хотя бы сотням тысяч. Белинский предшественник большевистской морали. Он говорит, что люди так глупы, что их насильно нужно вести к счастью. Белинский признается, что, будь он царем, он был бы тираном во имя справедливости. Он склонен к диктатуре. Он верит, что настанет время, когда не будет богатых, не будет и бедных.

Белинский начинает утверждать, что русский народ – атеистический народ, но он еще сохраняет любовь ко Христу бедных и несчастных. Белинский пишет свое полное негодования письмо к Гоголю по поводу его книги «Переписка с друзьями». Письмо это, конечно, не могло быть напечатано и ходило по рукам. Белинский клеймил Гоголя предателем, проповедником рабства. Он был религиозно неправ, но социально прав. Белинский – центральная фигура в истории русской мысли и самосознания XIX века. И он более других должен быть поставлен в идейную генеалогию русского коммунизма, как один из его предшественников, гораздо более, чем Герцен и др. люди 40-х и даже 60-х годов. Он близок к коммунизму не только по своему моральному сознанию, но и по социальным взглядам. Он не типичен для народничества, он признает положительное значение индустриального развития и даже готов признать значение буржуазии, которой терпеть не может, совсем как впоследствии русские марксисты.

По Белинскому можно изучать внутренние мотивы, породившие миросозерцание русской революционной интеллигенции, которое будет долгое время господствовать и в конце концов породит русский коммунизм, но уже в иной исторической обстановке. Мотивы эти, нужно видеть прежде всего в страстном, негодующем протесте против зла, несчастий и страданий жизни, в сострадании к несчастным, обездоленным, угнетенным. Но русские из жалости, сострадания, из невозможности выносить страдание делались атеистами. Они делаются атеистами, потому что не могут принять Творца, сотворившего злой, несовершенный, полный страдания мир. Они сами хотят создать лучший мир, в котором не будет таких несправедливостей и страданий. В русском атеизме были мотивы родственные Маркиону. Но Маркион думал, что Творец мира есть злой бог, русские же атеисты в иной умственный век думали, что Бога совсем нет, и, если бы он был, что он был бы злым Богом. Этот мотив был у Белинского. Бакунин производит впечатление богоборца с мотивизацией родственной маркионизму. В Ленине это находит свое завершение. В первоистоках русского атеизма заложено было повышенное, доведенное до экзальтации чувство человечности. Но в последних результатах русского атеизма, в воинствующем безбожии, получившем власть, человечность переродилась в новую бесчеловечность. Это было предвидено Достоевским.

Две интенции сознания можно увидеть у Белинского. Он прежде всего обращает внимание на живую человеческую личность, на переживаемые ею страдания, прежде всего хочет утвердить ее достоинство и право на полноту жизни. Он восстает против «общего», против мирового духа, против идеализма во имя этой живой человеческой личности. Но направленность его внимания очень быстро меняется, и личность поглощается социальным целым, обществом. Общество, новое общество, которое может быть создано лишь путем революции, может избавить человеческую личность от нестерпимых страданий и унижений. Большая часть общества, составляющая «народ», претерпевает эти несправедливые страдания и унижения. Но исключительная направленность сознания на общество и на необходимость его радикального изменения приведет к забвению самой человеческой личности, полноты ее жизни, ее права на духовое содержание жизни. Проблема общества окончательно подменяет проблему человека. Революция низвергает «общее», давившее человеческую личность, но она подавляет его новым «общим», обществом, которое требует себе полного подчинения человека. Это есть роковая диалектика в развитии революционно-социалистической и атеистической мысли. Русский атеизм, который оказался связанным с социализмом, есть религиозный феномен. В основе его лежала любовь к правде. Белинский был уже проникнут сектантским духом, который так характерен для русской революционной интеллигенции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: