Платон - Диалоги

- Название:Диалоги

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1986

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Платон - Диалоги краткое содержание

В издании представлены диалоги древнегреческого философа Платона.

Диалоги - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

47

См. прим. 17.

48

Мелисс (V в.) – ученик Парменида, элеат, автор сочинения «О природе, или О сущем» (А 4 Diels). Парменид (ок. 515 – ок. 544), глава элейской школы, учил о Едином как вечно сущем бытии, неподвижном, однородном, неделимом и законченном в себе (В 8 Diels), противопоставляя это бытие становлению и кажущейся текучести материи (А 22 Diels).

49

Имеется в виду обращение Елены к Приаму (Ил. III 172):

Свекор мой милый, внушаешь ты мне и почтенье и ужас.

Пер. В. В. Вересаева.

50

Сократ, по преданию, в ранней молодости слушал Парменида. Об этом у Платона – Софист 217 с; см. также: Парменид, преамбула. Однако поздняя античность сомневалась в этом. Макробий (указывая на вольности, которые допускал Платон) писал в своих «Сатурналиях» (I 1): «На самом деле Парменид настолько старше Сократа, что детство последнего едва захватило старость Парменида. И однако, они беседуют на темы очень трудные» (A. Th. Macrobii Saturnalia / Ed. I. Willis, I. Lipsiae, 1963).

51

В деревянном коне, с помощью которого греки взяли Трою, были спрятаны воины, каждый из которых самостоятелен в своих чувствах, но все они вместе составляют единство идеи и воли (Од. VIII 492—520).

52

Мнемосина («Память») – мать Муз – именуется в «Теогонии» Гесиода «царицей» (54), «пышноволосой» (915), родившей Зевсу Муз, «в золотых диадемах ходящих» (916).

53

Платон здесь нарочито употребляет гомеровское слово κέαρ вместо обычного классического καρδία ради созвучия со словом κηρός («воск»).

54

У Гомера говорится о «косматом сердце» Пилемена (Ил. II 851) и о «косматом сердце» Патрокла (XVI 554). «Волосатое сердце» здесь употребляется синекдохически вместо «волосатая грудь». Собственно говоря, Гомер имеет в виду мощную волосатую грудь героя, как, например, в Ил. I 188 сл.:

…И яростный гнев охватил Ахиллеса.

Сердце в груди волосатой меж двух колебалось решений…

Пер. В. В. Вересаева.

Для Сократа же это метафора – невосприимчивое, жестокое сердце.

55

Схолиаст к «Теэтету» пишет, что проводник через реку вброд на вопрос о том, какова глубина воды, отвечал: «Сама покажет».

56

Имеются в виду гласные звуки.

57

О различении букв см.: Кратил 424cd, их характеристику – 426с – 427с.

58

Труды и дни 456:

Но ведь в телеге-то сотня частей.

59

См.: Горгий, прим. 77; см. также комедиографов Магнета и Менандра.

60

Сократ должен был предстать перед архонтом-басилевсом, к которому обычно поступали обвинения в бесчестии. О Мелете и его доносе на Сократа см.: Апология Сократа, прим. 1.

23. Софист

1

Имеется в виду обращение одного из женихов Пенелопы к другому, оскорбившему Одиссея (Од. XVII 483—487):

Нехорошо, Антиной, что несчастного странника бьешь ты!

Гибель тебе, если это какой-нибудь бог небожитель!

В образе странников всяких нередко и вечные боги

По городам нашим бродят, различнейший вид принимая,

И наблюдают и гордость людей и их справедливость.

Пер. В. В. Вересаева.

2

Ср. Од. XVII 486, где имеются в виду боги, обходящие города и наблюдающие нравы. Ср. у Платона отождествление мудрости и божественности: «мудр и божествен» поэт Симонид Кеосский (Государство I 331 е).

3

В диалоге «Тимей» (19е – 20b) Сократ также говорит о необходимости отличать софистов от философов и политиков, так как софисты, «бродящие по городам и нигде не основывающие себе собственного жительства», люди «опытные в красноречии», не могут действовать в неродной для них области.

4

См.: Теэтет, прим. 50.

5

См.: Теэтет, прим. 7.

6

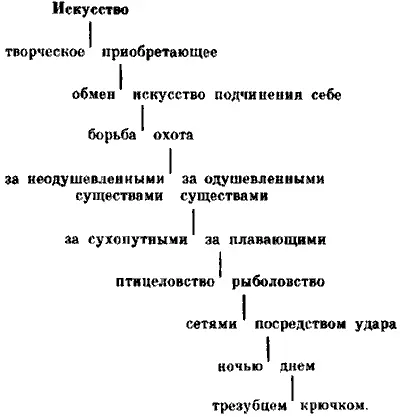

Элеец в своем определении рыболова пользуется дихотомическим принципом. Весь правый столбец таблицы входит в определение ловли рыбы с помощью удочки. Таким образом, софист ловит людей, привлекая их ложной мудростью, как рыболов на крючок:

7

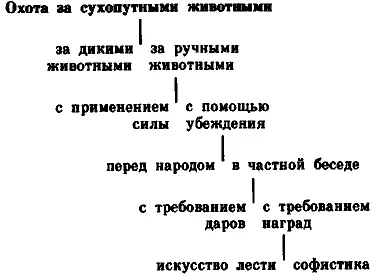

Элеец считает софиста скотником, исходя из следующего разделения:

Ср.: Евтидем, прим. 37.

8

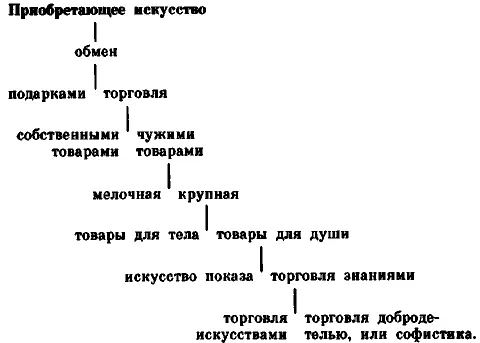

Определение софиста как торговца добродетелью вытекает из следующего рассуждения:

9

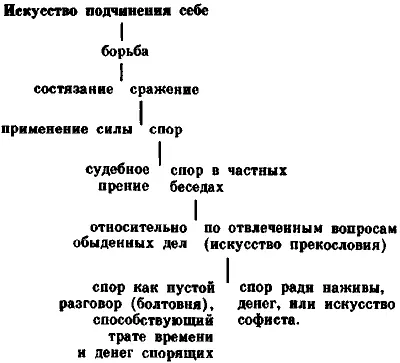

Определение софиста как спорщика ради денег видно из следующего разделения:

10

О невольных заблуждениях души ср. Законы IX 860d: «Все злые люди бывают во всем злыми лишь против воли… Все совершают несправедливости лишь против своей воли».

11

Представление Платона о несоразмерности и безобразности заблуждающейся души небезынтересно сопоставить с мыслью пифагорейца Филолая о том, что «душа облекается в тело через посредство числа и бессмертной бестелесной гармонии» (44 В 22 Diels).

12

См.: Апология Сократа, прим. 53.

13

Благородная софистика, или искусство обличения, внешне походит на обычную софистику, но на самом деле это, по Платону, подлинная мудрость, и такого «софиста» нельзя ставить в один ряд с софистом, которого выше определили как рыболова, охотника, торговца, мастера в состязаниях.

14

Пословицы из обихода борцов в палестре не раз встречаются у Платона, для которого спор тоже имеет характер состязания и борьбы. В «Государстве» VIII 544b читаем: «Итак, подобно борцу, повтори прежнюю схватку"» в «Законах» III 682е: «Наше рассуждение дает нам случай снова ухватиться за нашу тему».

15

Протагор считается автором сочинения «О борьбе». Искусный спорщик, «отец целого рода эристиков», он, по свидетельству Диогена Лаэрция, с юношеских лет был очень сильным и с большой ловкостью носил огромные тяжести, остроумно изобретя для этого свои приемы (IX 52-55). На природную сметливость юноши обратил внимание Демокрит, привел его к себе и, «наставив его в философии, сделал из него то, чем он стал впоследствии» (Gelli noctium Atticarum libri XX / Ed. S. Hosius. Leipzig, 1903. V 3). См. также: Евтидем, прим. 32.

16

Платон относит софистов к людям, которые обладают ложным знанием, основанным на подражании, а в подражании не может быть истины, в нем только призрак истины. На эту тему Платон подробно рассуждает в «Государстве» и почти теми же словами, когда пишет, что подражатель-ремесленник «созидает и землю, и небо, и богов, и работает на небе, в Аиде, под землей» (X 596с). Такого подражателя он называл софистом. Платон продолжает: «Искусство подражания далеко от истины» (598b), оно схватывает в ней нечто малое. Подражатель плох тем, что он имеет в виду «не знание каждой вещи, почему она дурна или полезна», и его подражание направлено к тому, чтобы казаться «прекрасным невежественной толпе» (602b). Ср.: Кратил, прим. 86.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: